Royalisme ou populisme, il faut choisir !

26 mai 2011

Quatrième chronique pour RFR. Parmi les sujets abordés cette fois-ci : la prime sur les dividendes, le rôle de l'État et le populisme.

Selon les conclusions d'un sondage Viavoice-BPCE réalisé pour Les Échos et France info, 62 % des Français seraient favorables à la prime Sarkozy sur les dividendes. C'est désespérant, quoique très compréhensible.

On pourrait disserter des heures durant sur ce dispositif inepte, présenté hier en conseil des ministres. Selon le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011, donc, les entreprises comptant plus de cinquante salariés seraient priées de verser une prime à leurs employés, dès lors que les dividendes attribués aux actionnaires augmenteraient par rapport à la moyenne des deux années précédentes. Vous suivez ? Dans le cas contraire, cela n'aurait rien d'étonnant : « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement »... et inversement !

Cette prime est censée contribuer au « partage de la valeur ajoutée » cher au chef de l'État. Comme si les dividendes et leur évolution étaient toujours à l'image des bénéfices. Or, c'est loin, très loin d'être le cas. Prenez la situation de Total, vilipendé pour se profits considérables : ses dividendes étant restés stables, il ne sera pas soumis à la prime Sarkozy. En revanche, le patron d'une PME qui ne se verserait aucun salaire devra négocier avec ses employés l'augmentation de sa rémunération, c'est un comble ! Tout cela n'a aucun sens : pourquoi les salariés seraient-ils plus ou moins avantagés selon que leur entreprise se finance sur les marchés, en mobilisant des actionnaires, ou bien auprès des banques, en souscrivant des prêts rémunérés par des intérêts ?

Les partenaires sociaux ne s'y sont pas trompés. De façon quasi unanime, patrons et syndicats ont dénoncé cette immixtion de l'État dans leurs négociations. Mais l'opinion publique demeure sensible aux slogans simplistes – du genre "pas de prime pour les actionnaires sans prime pour les salariés". Pour le président de la République, il s'agit, naturellement, d'exploiter quelques clichés néo-marxistes ancrés dans les esprits. À commencer par l'opposition systématique entre capital et travail.

On stigmatise volontiers ces actionnaires cupides, accusés de s'enrichir sur le dos des salariés. Qu'en est-il dans les faits ? « Il y a un an, la Bourse française était encore déprimée », rappelle Florin Aftalion, professeur émérite à l'Essec, dans un article publié par La Tribune. « En revanche », poursuit-il, « il y a dix ans, elle était en pleine forme. [...] Un portefeuille représentant l'indice constitué à ce moment-là et conservé depuis aurait aujourd'hui perdu 28 % de sa valeur initiale ; en incorporant les dividendes reçus, son rapport sur dix [ans] aurait été inférieur à 1 % par an ! En valeur réelle, compte tenu de l'inflation, il aurait perdu de l'argent. »

À certains égards, il apparaît donc injuste de jeter l'anathème sur les détenteurs des capitaux. Mais cela s'avère surtout stérile, et même contre-productif. Hélas, les politiciens ne s'en privent pas. Tels Nicolas Sarkozy, nous l'avons vu, mais aussi Marine Le Pen, avec, dans son cas, la bénédiction de certains royalistes. Incarné par une femme, l'homme providentiel leur apparaît soudain plus fréquentable... Mes camarades me pardonneront de les caricaturer – ils savent que je le fais en toute amitié. Cela dit, on s'étonne de les voir ainsi conquis par le virage jacobin du Front national. Sans doute cela s'inscrit-il dans la logique souverainiste : en s'accommodant de la « souverainété nationale » récusée par Maurras, on assimilait déjà, plus ou moins, l'État à la nation ; dorénavant, c'est également la nation qu'on assimile à l'État.

Dans le dernier numéro de L'Action Française 2000, Paul-Marie Coûteaux pointe l'influence des syndicats d'enseignants pour illustrer la perte de souveraineté de l'État. Ce faisant, il exclut implicitement de limiter celle-ci à quelques fonctions régaliennes, et se méprend sur les causes de l'impuissance publique. De toute façon, on n'œuvrera pas au retour du roi en entretenant la conception d'un État tentaculaire dont les monarchistes dénonçaient jadis les germes totalitaires.

Selon Maurras, « un État normal laisse agir, sous son sceptre et sous son épée [certes], la multitude des petites organisations spontanées, collectivités autonomes, qui étaient avant lui et qui ont chance de lui survivre, véritable substance immortelle de la nation ». En cela, je suis désolé de le dire, le maître de l'AF ne me semble pas opposé à certains libéraux. Je pense à Alain Madelin, auteur, par exemple, d'un plaidoyer pour la subsidiarité publié sur son blog lundi dernier. « Dans la grande société ouverte qui se dessine aujourd'hui », écrit-il, « les relations verticales d'hier sont largement remplacées par des liens horizontaux dans un grand chamboule-tout de la pyramide des pouvoirs ». La suite est plus intéressante : « On a longtemps cru que plus les choses devenaient complexes, plus elles devaient être dirigées d'en-haut. On sait maintenant qu'au contraire, il faut laisser la plus large autonomie aux éléments qui composent un système complexe pour permettre leur coordination. » Cela rend d'autant plus actuelle la conception "royaliste" de l'État... et d'autant plus regrettable son abandon pas ses promoteurs traditionnels.

Participant des déboires de l'État-providence, la crise de la dette souveraine fournirait un prétexte idéal à la dénonciation de l'incurie républicaine. L'Alliance royale le martèle à chacune de ses campagnes : « Un président est un chef de parti, qui pense à la prochaine élection ; un roi est un chef d'État, qui pense à la prochaine génération. » Dans ce contexte, cependant, la vulgate tend à dédouaner les politiques de leurs responsabilités, puisque ceux-ci sont soumis, paraît-il, à la toute-puissance des marchés.

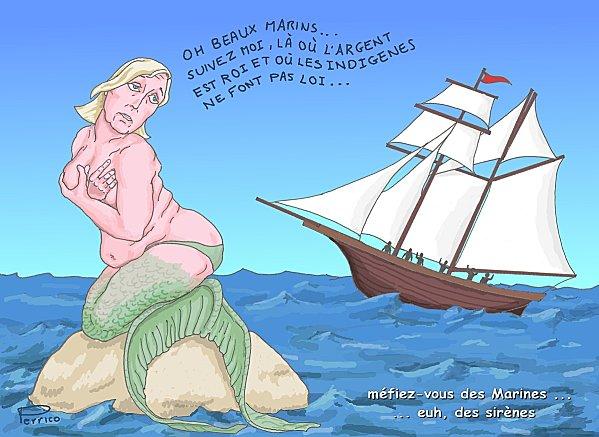

Tandis que monte la grogne populaire, « il appartient à l'Action française non seulement d'accompagner ce mouvement mais aussi et surtout de l'éclairer » C'est, en tout cas, ce que clamait François Marcilhac le 8 mai dernier, dans son discours prononcé à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Nous sommes d'accord ! Reste qu'à cet effet, les royalistes devraient plutôt se méfier des sirènes populistes. Appeler au primat du politique sur l'économique, c'est exprimer des valeurs, mais non donner un cap à l'action publique – sauf à revendiquer également le primat de l'État sur les entreprises en lançant un vaste programme de nationalisations.

En son temps, le maître de l'Action française pouvait établir le constat selon lequel « l'économie industrielle ne joue point dans le vaste cadre de la planète ». Manifestement, les circonstances ont changé, et cela s'avère pour le moins déstabilisant. Peut-être cette évolution explique-t-elle la tentation d'enfoncer des portes ouvertes par d'autres, ou celle de se réfugier dans un dédain romantique de l'économie... Il nous appartient pourtant d'en tirer les conséquences. Le défi qui nous est lancé s'annonce passionnant à relever ! Mais peut-être préférera-t-on rester en marge de l'histoire ?

Rendez-vous sur le site de RFR pour découvrir les autres interventions :