24 octobre 2013

De la mystique souverainiste appliquée à l'immigration.

Dans notre entourage, un camarade s'interroge :

« Depuis les accords de Schengen, une des étapes constitutives

de "l'Europe" qui fit disparaître tous contrôles aux frontières,

comment pourrions-nous efficacement lutter contre l'invasion

clandestine ? »

Nous ne saurions lui répondre. À vrai dire, étant donné les

différences de niveau de vie observées de part le monde, nous doutons

qu'aucune politique puisse annihiler l'immigration clandestine. Parlons

du Kosovo, puisque la jeune Leonarda vient d'y être envoyée sous le feu

des projecteurs : apparemment, le revenu moyen des habitants y

serait quinze fois moindre qu'en France ! Or, l'ancienne

province de Serbie n'est pas le plus pauvre État du monde, loin

s'en fait. Dans ces conditions, que pèsent les « pompes

aspirantes » chères au Front national ? Pour une

femme résignée à faire le trottoir en Europe, peut-être la CMU ne

sera-t-elle jamais qu'une maigre consolation.

Quoi qu'il en soit, l'immigration clandestine n'est pas un

phénomène propre à l'espace Schengen. Le Royaume-Uni a beau s'en tenir

à l'écart, il n'en est pas moins confronté au phénomène. En outre, il

semblerait que l'écrasante majorité des immigrés clandestins pénètrent

dans l'Hexagone en toute légalité. Preuve qu'un rétablissement des

contrôles aux frontières suffirait à changer la donne... Comme

toujours, l'"Europe" a bon dos.

Publié dans Immigration, Populisme, Souverainisme | 1 commentaire | Lien permanent

24 octobre 2013

Quand Joseph de Maistre inspire la rhétorique d'un

gouvernement socialiste.

Au plus fort des manifestations contre le "mariage pour tous",

nous avions à l'esprit ces propos de Joseph de Maistre, selon lequel

« il n'y a point d'homme dans le monde ».

« J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des

Russes », écrivait-il dans ses Considérations sur la France.

« Mais quant à l'homme », poursuivait-il,

« je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie ; s'il

existe c'est bien à mon insu ».

Mme Dominique Bertinotti, ministre délégué chargé de

la Famille, lui fait écho dans

un entretien accordé au Figaro

(16 octobre 2013) : « je ne suis pas dans la

défense de la famille, mais dans la promotion des familles »,

a-t-elle déclaré à nos confrères. Habile réponse aux idéologues

réactionnaires, aux yeux desquels il ne saurait exister de familles

"homoparentales", ni même "recomposées" – comme si le divorce de vos

parents faisait de vous un orphelin !

À trop verser dans l'abstraction, on sombre dans un perpétuel

déni.

Publié dans Idées, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

18 octobre 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Devenu un partenaire stratégique de Paris, Hanoï est

résolument engagé dans la francophonie.

Vendredi 4 octobre 2013 s'est éteint le général Giáp,

héros de l'indépendance du Vietnam, dont le Premier ministre,

M. Tan Dung, venait d'effectuer une visite en France. À cette

occasion, un "partenariat stratégique" a été signé entre Paris et

Hanoï. « Le Vietnam est un partenaire [...] particulièrement

cher à la France », a martelé Jean-Marc Ayrault.

« D'abord en raison de l'histoire entre nos deux

pays », a-t-il expliqué, mais aussi du fait « de

notre appartenance commune à la Francophonie ». Comme le

souligne Pierre Journoud, chargé d'études à l'Irsem (Institut de

recherche stratégique de l'École militaire), le Vietnam « a

été l'un des rares en Asie, sinon le seul, à jouer avec autant de

persévérance la carte de la Francophonie politique, dans sa double

dimension bilatérale et multilatérale ».

La langue française vecteur du désenclavement

On compterait aujourd'hui 623 000 francophones au

Vietnam, représentant 0,7 % de la population. « On ne

saurait [...] voir dans la modestie du nombre de locuteurs de français

au Vietnam qu'un lent et inexorable déclin depuis la fin de l'ère

coloniale », soutient Pierre Journoud. « Du point de

vue purement comptable, la tendance globale paraît même plutôt

favorable depuis la fin de la guerre froide : les francophones

étaient estimés à 70 000 personnes en 1990, d'âge généralement

élevé, soit seulement 0,1 % de la population... Plus

surprenant, le nombre d'apprenants de français était moins élevé à

l'époque coloniale qu'aujourd'hui. » « Résolument

engagée dans la francophonie », la République socialiste du

Vietnam « a renoué par étapes avec la coopération culturelle

et linguistique avec la France, avant de marquer son adhésion à la

Francophonie institutionnelle » en 1970. Dans les années

quatre-vingt-dix, Hanoï « a fait de la langue française l'un

des vecteurs de son désenclavement ». Il a d'ailleurs proposé

que le français devienne la seconde langue de travail de l'Asean

(Association des nations de l'Asie du Sud-Est).

« Le Vietnam n'est pas francophone, au sens

linguistique », souligne encore Pierre Journoud,

« mais la volonté que ses dirigeants ont jusqu'à présent

manifestée, malgré bien des obstacles, de nourrir une francophonie de

qualité et de valoriser la Francophonie institutionnelle témoigne de

leur conviction que celle-ci peut servir les grands objectifs de leur

politique étrangère : favoriser l'insertion régionale et

internationale du Vietnam ; renforcer le glacis stratégique

que tente de se constituer ce pays qui a dû affronter par les armes les

ambitions impérialistes de la France, des États-Unis... et de la

Chine. » Preuve que le français na pas dit son dernier

mot !

Publié dans Francophonie, International, Monde | Pas de commentaire | Lien permanent

18 octobre 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Un nouveau manifeste dénonce le désintérêt de la France pour

ses armées. Il faudra faire avec, estime, en substance, leur chef

d'état-major.

Tandis que le Parlement examine une nouvelle loi de

programmation militaire, un manifeste, largement diffusé à l'initiative

du général de corps d'armée (2S) Jean-Claude Thomann, brosse le tableau

d'une armée française réduite « à l'état

d'échantillon ». S'ils ne versent pas dans la nuance, ses

auteurs se gardent d'incriminer la seule « disette

budgétaire » : selon eux, « la fin de la

Guerre froide, les impératifs de l'État-providence et la volonté des

"post-modernes" d'en finir avec le "fracas des armes" ont été les

abrasifs les plus puissants » à l'origine de cette décadence.

Mais les plus hautes autorités du pays n'en ont-elles pas

conscience ?

L'ennemi invisible

« En l'absence d'ennemi visible aux frontières, les

opinions publiques sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis des

expéditions lointaines, surtout lorsque les enjeux et les résultats

sont indirects », observe l'amiral Édouard Guillaud, chef

d'état-major des armées (CEMA). Devant la nouvelle promotion de l'École

de guerre, il s'est essayé à un exercice prospective. Aujourd'hui,

« certaines opérations durent quelques jours, comme

l'évacuation de ressortissants conduite à Beyrouth en 2006 »,

a-t-il souligné. « D'autres durent quelques mois, comme la

Libye, en 2011. La plupart durent plusieurs années, et parfois bien

davantage : nous sommes au Liban depuis 1978, soit trente-cinq ans, au

Tchad depuis 1986, en Afghanistan depuis 2001. » Or, prévient

le CEMA, « cette caractéristique est, pour les années qui

viennent, celle qui sera le plus souvent remise en cause ». En

effet, explique-t-il, « tant les gouvernements que les opinions

publiques font preuve d'impatience, aussi bien dans la vie de tous les

jours que dans leur évaluation stratégique. [...] Si l'intérêt d'un

outil militaire en complément de la diplomatie est correctement perçu

par l'autorité politique, il n'en demeure pas moins que son emploi

reste conditionné par le temps médiatique et les contraintes de la

politique intérieure. C'est une difficulté supplémentaire pour le

commandement militaire, que d'appliquer ce vieux principe de la guerre

de l'économie des moyens à un champ médiatique, voire

politicien ! »

Le ministère de la Défense britannique se demande, quant à

lui, « comment réduire l'opposition croissante de l'opinion

publique [...] envers les opérations de combat », rapporte

notre confrère Philippe Chapleau, animateur du blog Lignes

de défense. Entre autres propositions, il préconise un

déploiement accru des drones, des forces spéciales, des sociétés

militaires privées et des supplétifs locaux. Appliquées en France, ces

mesures ne suffiraient pas à rassurer les "Sentinelles de l'agora"

représentées par le général Thomann. De leur point de vue,

« l'absence actuelle de menace militaire majeure n'est qu'un

simple moment de l'Histoire. [...] C'est une faute vis-à-vis de la

sécurité des Français de faire ainsi disparaître un pilier majeur de la

capacité de résilience du pays face à une éventuelle situation de

chaos, dont nul ne peut préjuger le lieu, l'heure et la

nature. » Il serait donc « plus que temps [...] de permettre à

la France de se remettre à penser en termes de risques et de puissance

stratégique ». Mais dans quelle mesure en serait-elle

capable ? C'est la société tout entière qui semble s'y

refuser !

Politique d'abord

Cela étant, les institutions ne sont pas sans incidence sur la

donne. L'amiral Guillaud se félicite d'ailleurs d'une

« singularité » française héritée, dirons-nous, d'une

certaine tradition monarchique : « un lien direct

dans le domaine des opérations entre le CEMA et le président de la

République ». Cela « garantit l'adéquation entre les

objectifs politiques et leur traduction en effets militaires, et ce

avec une réactivité que beaucoup nous envient », martèle

l'amiral, qui cite deux exemples récents :

« l'intervention de notre aviation au-dessus de Benghazi, en

Libye, le 19 mars 2011 ; et celle de nos forces

spéciales, de nos hélicoptères de combat et de nos chasseurs pour

bloquer la progression des groupes terroristes vers le Sud malien, le

11 janvier 2013. À chaque fois, l'effet militaire a été

appliqué quelques heures seulement après la décision politique. À

chaque fois, cette réactivité a été décisive. » Répétons-le

encore une fois : c'est un atout à préserver – politique

d'abord !

Publié dans Défense, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

12 septembre 2013

Suite du feuilleton : cette fois-ci, Goldorak perd des points

face au gouvernement.

Précédemment, nous

avions opposé Goldorak à un Golgoth d'un nouveau genre, à savoir Najat

Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et

porte-parole du gouvernement. Sans scrupule particulier, nous avions

pris la défense du premier. Mais voilà que dans un épisode suivant (le

vingt-troisième), Actarus se comporte en vrai goujat.

De retour au ranch du bouleau blanc, qu'il avait déserté des

heures durant pour combattre Véga, il ne sait comment justifier son

absence, provoquant la colère de Vénusia. Alors qu'un cheval s'est

enfui dans la montagne, celle-ci veut partir à sa recherche.

« C'est trop dangereux pour une femme », lui rétorque

Actarus. Dans la version originale, il se montre toutefois plus

courtois : « c'est de la folie », se

contenterait-il d'avertir, si l'on en croit les sous-titres proposés

par AB-vidéo.

Un peu plus loin, en tout cas, les images ne trompent pas.

Alors que son amie vient de tomber dans un précipice, le prince

d'Euphor se « métamorphose » pour lui venir en aide.

Aussi doit-il lui révéler sa véritable identité. Désemparée, voire

effrayée, Vénusia se montre distante. Froissé par sa réaction, Actarus

la traite d'« idiote ». Pire, il lui donne une

claque. Ça craint ! Manifestement honteux de son geste, il ne

présentera pourtant aucune excuse.

Sur ce coup-là, il est indéfendable. Un point pour Najat,

donc. Affaire à suivre, au fil des parutions en DVD.

Publié dans Féminisme & Genre, Médias | Pas de commentaire | Lien permanent

5 septembre 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Tandis que s'ouvrent à Nice les Jeux de la Francophonie,

l'Irsem propose un aperçu des perspectives ouvertes par cette

communauté ayant la langue de Molière en partage.

Samedi prochain, 7 septembre 2013, s'ouvriront à

Nice, sous la présidence de François Hollande, les VIIe Jeux

de la Francophonie. Cet événement ravivera-t-il l'intérêt pour la

francophonie, « qui est un atout considérable quelquefois

négligé en France », selon le ministre des Affaires

étrangères, Laurent Fabius ? Dans sa dernière étude, l'Irsem

(Institut de recherche stratégique de l'École militaire) en souligne

justement la « profondeur stratégique ».

Un fort potentiel

« Dans ce contexte de déterritorialisation de la

puissance et de déclassement de la sanctuarisation, la recherche

d'influence (soft power) devient nécessairement

complémentaire de la puissance pure », affirme Hugo Sada.

« Celle-ci doit se construire et se déployer bien au-delà des

cadres étatiques, et dans un système international caractérisé par la

multiplication des acteurs stratégiques. ». La Francophonie

serait « l'un de ces nouveaux acteurs stratégiques, encore

relativement mineur, mais doté d'un fort potentiel ».

Dans le Maghreb, annonce Flavien Bourrat, « des

possibilités existant de voir le français devenir [...] la langue

régionale de coopération y compris en matière de défense et de

sécurité ». « Du moment où elle n'est plus perçue

comme l'instrument exclusif de projection de la politique française

dans la région », la Francophonie « pourrait ainsi

constituer la cheville permettant d'articuler et de consolider les

liens entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne ». D'ores et

déjà, précise Flavien Bourrat, « on constate que les relations

denses et les échanges qu'entretiennent les pays du Maghreb avec leurs

voisins africains francophones, notamment au Sahel [...], se font le

plus souvent en français ». Cela étant, prévient-il,

« le contexte de transition politique découlant des

révolutions arabes pourrait donner une nouvelle vigueur aux querelles

linguistiques et aux orientations idéologiques opposées à la

francophonie – en particulier dans le secteur clef de

l'éducation ». « Rachid Ghannouchi, leader du parti

Ennahdha majoritaire au sein de l'actuel gouvernement tunisien, a ainsi

déclaré le 26 octobre 2011 à Radio Express FM :

"Nous sommes arabes et notre langue, c'est la langue arabe. On est

devenu franco-arabe, c'est de la pollution linguistique." Au Maroc, où

existe un fort clivage entre les médias arabophones et francophones,

l'actuel gouvernement dominé par le Parti de la justice et du

développement (PJD) a tenté de remettre en cause, à travers une réforme

de l'audiovisuel, la diffusion à une heure de grande écoute du journal

télévisé en français de la chaîne publique 2M. »

En Afrique, tout particulièrement, les États francophones

« présentent des spécificités notamment sur le plan

organisationnel (les polices francophones sont fondées sur un système

dual composé de la police et de la gendarmerie) ou procédural

(tradition romano-germanique et coutumes locales) », souligne

Frédéric Ramel. Aussi la Francophonie a-t-elle apporté une contribution

indéniable à la réforme des "systèmes de sécurité" en République

centrafricaine, en Guinée et en Guinée-Bissau, en collaboration avec

les Nations Unies, plus habituées, jusqu'alors, à s'inspirer des

traditions britanniques en la matière. Plus de la moitié des effectifs

déployés par l'ONU se trouvent d'ailleurs en territoire francophone.

Dans ces conditions, annonce Brice Poulot, « l'usage du

français en contexte militaire ira croissant ».

Langue militaire

D'ores et déjà, précise-t-il, « les autorités

militaires francophones des pays développés ont mis en place de

nombreuses actions afin de conforter le rayonnement militaire du

français à l'international ». Le "français langue militaire"

(FLMI) « tient, depuis le début des années 2000, une place

importante, notamment par l'action de la Direction de la coopération de

sécurité et de défense (DCSD) du ministère des Affaires étrangères

français, qui finance plus de dix mille formations par an ».

Si le français participe « à l'affirmation des capacités

opérationnelles des armées », il présente une autre vertu,

celle « d'extraire un pays de la sphère d'influence d'un

voisin trop puissant : le Brésil favorise par exemple

l'apprentissage du français pour s'émanciper des États-Unis, tout comme

l'Autriche, membre de l'Organisation internationale de la Francophonie

(OIF) et acteur du FLMI, qui cherche ainsi à se démarquer de son voisin

allemand ».

De plus, affirme Brice Poulot, « il existe un lien

réel entre la francophilie d'une armée étrangère (ou du moins de son

état-major) et la provenance de son matériel de défense », si

bien que le FMLI pourrait « participer [...] à l'augmentation

des exportations de matériel de défense des pays

francophones ». Toutefois, nuance-t-il, « certains

exemples à travers le monde nous interdisent tout triomphalisme et

suggèrent que le travail à mener auprès des institutions est encore

conséquent ». Ainsi la gendarmerie européenne a-t-elle

« choisi l'anglais comme seule langue de travail alors qu'elle

est composée uniquement de pays de langue latine, et que le modèle

gendarmique constitue une spécificité organisationnelle par excellence

des forces de police issues historiquement de la tradition ou de

l'influence francophone ». Un paradoxe parmi

d'autres : comme le rappellent Alexandra Veleva et

Niagalé Bagayoko, le français n'est aujoud'hui « ni la langue

maternelle, ni même la langue d'usage de l'ensemble des membres de

l'Organisation internationale de la Francophonie ».

Publié dans Francophonie, International, Monde | Pas de commentaire | Lien permanent

31 juillet 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Parmi les mission assignées à l'École figure désormais la

lutte contre l'"homophobie", qu'il conviendrait d'élargir aux

"transphobies" et autres "phobies" connexes, selon un rapport sollicité

par la Rue de Grenelle. Morceaux choisis.

Les pouvoirs publics n'en finissent pas de désigner de

nouveaux fléaux sociaux. Parmi ceux-ci figurent désormais les

"LGBT-phobies". Lesquelles « doivent être abordées avec la

même force et les mêmes convictions républicaines que le racisme,

l'antisémitisme ou le sexisme par l'ensemble des acteurs de la

communauté éducative », soutient Michel Teychenné, auteur d'un

rapport commandé par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent

Peillon.

LGBT-phobie

En préambule, l'auteur propose la définition suivante de la

"LGBT-phobie" : « peur, rejet ou aversion, souvent

sous la forme d'attitudes stigmatisantes, de comportements

discriminatoires ou de violences envers les lesbiennes, gays,

bisexuels, transsexuel(le)s ». On devine qu'elle se décline

sous des formes diverses. Moqueries et insultes seraient, parait-il,

les plus répandues. Leur « banalisation » serait même

observée « dès l'école primaire », où

« l'emploi de mots comme "pédé" ou "enculé", par exemple,

n'est d'ailleurs souvent pas conscientisé par le jeune ». Les

instituteurs devront-ils expliquer aux élèves ce dont il

retourne ? On leur souhaite bien du plaisir ! Selon

le rapporteur, « une éducation sur les stéréotypes, les

préjugés, les rôles ou l'identité peut être mise en place dès le plus

jeune âge [...] afin de conduire à l'acceptation de la diversité

humaine, y compris de la transidentité ou de la transgression du

genre ». À l'école primaire, précise-t-il, « c'est au

travers notamment de la diversité des familles, de l'homoparentalité,

du refus des insultes et des discriminations que le sujet peut être

abordé ». Soucieux d'« agir sur les représentations

et les préjugés », il entend « valoriser des

représentations positives des LGBT en assurant une meilleure visibilité

de l'homosexualité et de la transsexualité à l'école ». Autre

proposition, plus explicite : « sensibiliser à ces

questions les éditeurs de manuels scolaires qui pourront notamment

s'appuyer sur les travaux et les recommandations de la

Halde ». Laquelle regrettait, par exemple, que nulle mention

ne soit faite, dans les manuels de SVT (sciences de la vie et de la

terre), des comportements homosexuels observés parfois chez les

animaux.

Vingt-cinq mille élèves

« En Europe occidentale », déplore

M. Teychenné, « la France est en retard en matière de

politiques publiques de lutte contre les LGBT-phobies à

l'école ». L'année dernière, vingt-cinq mille élèves de

l'enseignement secondaire (2,6 % des effectifs) auraient

bénéficié d'une intervention de « sensibilisation aux

discriminations LGBT ». Certains établissements se

distinguent, comme à Saint-Étienne, où des lycéens ont participé au

"festival du film gay et lesbien". La moitié des conseils académiques

de vie lycéenne (CAVL) auraient demandé « à se saisir des

problématiques des LGBT-phobies au lycée ». En revanche, la

promotion de la ligne Azur, mise en place à l'intention des adolescents

s'interrogeant sur leur sexualité, aurait rencontré quelques

ratés : « Environ la moitié des établissements n'ont

pas diffusé les affiches. Quant aux établissements qui les ont

utilisées, la moitié les a installées uniquement à ou près de

l'infirmerie. Seuls un quart des établissements les ont placardées dans

un lieu de passage, comme demandé dans le courrier

d'accompagnement. » Qu'en est-il dans le privé ?

« Les échanges que j'ai eus avec le secrétariat général de

l'enseignement catholique laissent entrevoir une prise de conscience

des dangers de l'homophobie », confie le rapporteur. Selon

lui, « dans le respect de la spécificité de l'enseignement

catholique, la mise en place d'un dispositif propre à l'enseignement

catholique sous contrat pourrait être envisagée de façon complémentaire

à [ses] recommandations ».

Constructivisme

Peut-être les responsables de l'enseignement catholique

s'inquiètent-ils sincèrement de la détresse des jeunes homosexuels.

« Parmi les adolescents et jeunes adultes », souligne

François Beck, du département enquêtes et analyses statistiques de

l'INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé),

« les populations LGBT ont deux à sept fois plus de risques

d'effectuer une ou plusieurs tentative(s) de suicide au cours de leur

vie que les populations hétérosexuelles ». « Ces

risques sont de deux à quatre fois supérieurs pour les filles, et de

cinq à dix fois pour les garçons, ce qui représente des dizaines de

suicides chaque année », précise Michel Teychenné. Or, selon

lui, « la prévention du suicide chez les jeunes LGBT sera

d'autant plus efficace que le climat scolaire sera inclusif et que les

équipes éducatives seront sensibilisées et formées à lutter contre les

LGBT-phobies ». De son point de vue, « l'ensemble des

actions mises en œuvre doivent viser à déconstruire les préjugés, idées

fausses et stéréotypes ». D'ailleurs, explique-t-il,

« homophobie, transphobie et discriminations envers les

femmes » participeraient « du même ordre sexuel dans

lequel les rapports sociaux correspondent à une hiérarchie des genres

et des sexes ». Et de pointer un « un contexte

normatif où tout le monde est présupposé hétérosexuel ».

Peut-être espère-t-il changer la donne ? Ce serait verser,

nous semble-t-il, dans un volontarisme bien utopique.

Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent

17 juillet 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Un personnage jugé jadis chevaleresque risquerait fort,

aujourd'hui, d'être vilipendé pour "sexisme". Au point d'être censuré à

la télévision et même sur la Toile ? C'est en tout cas le

projet du gouvernement.

Étant donné ses appels répétés à traiter hommes et femmes sur

un pied d'égalité, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des

Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, ne devrait pas nous

reprocher de révéler son âge : elle a trente-cinq ans. Comme

toute une génération, sans doute a-t-elle grandi avec Dorothée, suivant

les aventures de Candy quand d'autres, dont nous étions, vibraient aux

exploits de Goldorak - un dessin animé culte dont un premier

volume est enfin disponible en DVD depuis le mois dernier (juin 2013).

Actarus et les femmes

Nostalgie mise à part, un épisode a plus particulièrement

retenu notre attention : le neuvième, où Vega menace de

détruire la planète Concordia si l'une de ses habitantes, le commandant

Euridie, échoue à détruire Goldorak lors d'une mission suicide. Son

vaisseau s'étant écrasé, le prince Actarus s'en approche dans l'espoir

de faire un prisonnier. Découvrant l'identité du pilote, il est saisi

d'effroi : « Une femme ! Je n'aurai jamais

le courage de l'obliger à parler », s'exclame-t-il.

L'accueillant parmi les siens, il l'invite à porter la robe que lui

prête Venusia : « je ne veux pas voir d'uniforme

militaire, surtout sur une femme », lui explique-t-il. De quoi

donner la nausée à Mme Vallaud-Belkacem, au cas où elle se

risquerait à revoir Goldorak, du moins en version

française. Si l'on en croit les sous-titres proposés par AB vidéo sur

la version originale, en effet, l'homologue japonais d'Actarus se

montre plus réservé, quoique tout aussi prévenant.

Prononcées aujourd'hui à la télévision, a fortiori

à l'intention du jeune public, ces paroles provoqueraient la réaction

virulente des officines féministes. Pour preuve, un collectif vient de

prendre à partie Thierry Pflimlin, le patron de l'audiovisuel public,

après qu'eut été diffusé sur France 2,

le 9 juillet, le deuxième épisode de "Qui sera le prochain

grand pâtissier ?". Au cours de cette émission, les

téléspectateurs auraient subi « un florilège incroyable de

propos sexistes », selon une quarantaine d'associations.

« À l'heure où France Télévisions s'engage pour l'égalité

femmes-hommes dans ses programmes », leurs responsables jugent

« curieux – pour ne pas dire fatigant, énervant, révoltant –

d'entendre, en prime time, des phrases d'une

bêtise aussi crasse que "les petites filles aiment les coccinelles et

les petits garçons les dinosaures, les trucs bruts de décoffrage" ou

encore que les femmes auraient des compétences particulières pour

réaliser des gâteaux ». De leur point de vue,« ce

genre d'inepties fige dans le marbre les stéréotypes et les préjugés,

qui sont à la racine des inégalités ».

Le CSA nous surveille

Cette conviction semble partagée par le gouvernement, qui a

présenté, le 3 juillet, un projet de « loi cadre sur

l'égalité femmes-hommes ». Entre autres dispositions, ce texte

prévoit d'étendre les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel

(CSA) afin qu'il « assure le respect des droits des femmes

dans le domaine de la communication audiovisuelle ». Le CSA

devrait veiller, d'une part, « à une juste représentation des

femmes dans les programmes des services de communication

audiovisuelle » et, d'autre part, « à l'image des

femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre

les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les

violences faites aux femmes et les violences commises au sein des

couples ». Sous son contrôle, les chaines hertziennes

devraient même contribuer « à la lutte contre les préjugés

sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes

relatifs à ces sujets ». Un retour à la télévision

d'État ?

La Toile n'est pas en reste, comme le souligne Marc Rees,

rédacteur en chef de PC Impact. Si le

projet était adopté en l'état, la loi obligerait les "intermédiaires

techniques" à lutter activement contre le "sexisme" et l'"homophobie".

Plus concrètement, explique notre confrère, « si dans un forum

ou sur un réseau social, un internaute se lance dans ce genre de

discours sexistes avec quelques propos fleuris appelant à la

discrimination, l'hébergeur devra impérativement dénoncer ces contenus

aux autorités dès lors que ceux-ci lui auront été signalés par un

individu ».

Alors, Goldorak est-il bon pour la casse ? On ne

reprochera pas aux pouvoirs publics d'annoncer, par ailleurs, une

protection accrue des femmes victimes de violences conjugales. Reste

une question posée incidemment par Actarus : son refus de

porter la main sur une femme, mais aussi son aversion à la voir prendre

les armes, ne relèveraient-ils pas d'une même inclination ? Le

cas échéant, l'égalité, agitée à tout va, serait une piètre parade aux

souffrances dont s'inquiète, légitimement, le porte-parole du

gouvernement.

Publié dans Féminisme & Genre, Médias, Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

5 juillet 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

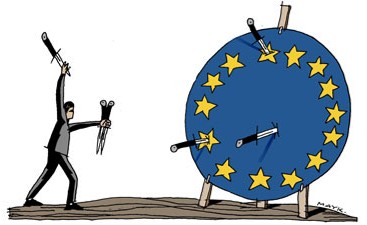

L'Union européenne prévoit d'intensifier ses échanges

commerciaux avec les États-Unis. À cet effet, un traité de

libre-échange transatlantique pourrait être adopté. Aperçu des enjeux

des négociations à venir.

Producteurs et acteurs ont obtenu gain de cause :

"l'exception culturelle" française est sauvegardée. Vendredi

14 juin 2013, après treize heures de débats, les ministres

européens du Commerce ont fini par s'accorder : ils ont défini

le mandat en vertu duquel la Commission européenne négociera, au nom

des Vingt-Huit, un traité de libre-échange avec les États-Unis. Comme

prévu, les services audiovisuels seront exclus des discussions.

Réactionnaire

José Manuel Barroso s'en est ému, jugeant

« totalement réactionnaire » cette aversion pour la

mondialisation. Ce faisant, le président de la Commission européenne a

conforté l'image d'un gouvernement protégeant l'Hexagone des assauts de

la concurrence. Auparavant, Paris n'avait-il pas encouragé Bruxelles à

hausser le ton contre Pékin ? Les Échos

l'avaient annoncé le 13 juin : « Le

protectionnisme progresse partout dans le monde. »

« Sur les douze derniers mois, 431 mesures

protectionnistes ont été mises en place. Et 183 autres sont

programmées. C'est le pire résultat observé depuis le début de la

crise », précise notre confrère Richard Hiault, citant le

rapport annuel de Global Trade Alert.

Cela étant, n'en déplaise à M. Montebourg,

« nous ne sommes pas en crise avec Bruxelles », si

l'on en croit Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires

européennes. Son collègue du Redressement productif a beau multiplier

les rodomontades, « ces discussions n'auront pas beaucoup de

répercussions », a-t-il déclaré à nos confrères d'Euractiv.

D'ailleurs, un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de

libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud vient d'être

présenté en conseil des ministres le 19 juin. C'est dire

combien doivent être relativisées les velléités protectionnistes du

gouvernement.

Avec sa bénédiction, Bruxelles négocie d'ores et déjà des

accords de libre-échange avec la Moldavie, le Japon, le Canada...

Autrement dit, bien que les discussions multilatérales soient enlisées

à l'OMC, le libre-échangisme a toujours la cote. Washington, quant à

lui, négocie en ce sens avec neuf pays de l'Asie pacifique. Ce serait

même sa priorité. « Le risque existe donc pour l'Europe

d'apparaître comme demandeuse et dans ce cas de figure, d'avoir à faire

plus de concessions », s'inquiète Seybah Dagoma, député PS de

Paris.

Monts et merveilles

« La politique commerciale est l'un des principaux

leviers de croissance » dont dispose l'Europe,

affirme-t-elle dans un rapport parlementaire. De fait, Bruxelles promet

monts et merveilles : à la faveur d'un accord transatlantique,

545 euros supplémentaires bénéficieraient chaque année aux

familles européennes, selon une étude commandée par la Commission

européenne. Étant donné la complexité des phénomènes en jeu, la

multiplicité des interactions à l'œuvre, on reste circonspect quant à

la fiabilité de telles prévisions. « Les conséquences

économiques d'un accord de libre-échange transatlantique sont

potentiellement considérables pour les deux partenaires, mais aussi

pour le monde entier », prévient Mme Dagoma.

Les droits de douane sont déjà faibles de part et d'autre de

l'Atlantique, souligne-t-elle dans son rapport, « même s'il

subsiste [...] des "pics tarifaires", voire des restrictions

quantitatives aux échanges ». Dans ces conditions,

explique-t-elle, « la baisse, voire la suppression, des tarifs

douaniers existants ne sont pas l'enjeu principal de la négociation à

venir ». Celle-ci portera plutôt sur la réduction des

barrières non tarifaires : la convergence des règlementations et autres

procédures d'homologation. Cela s'annonce laborieux. « En

pratique, la fragmentation de la compétence normative et la délégation

de l'évaluation de la conformité au secteur privé qui caractérisent le

modèle américain pourraient constituer les obstacles les plus

importants. »

Agriculture

L'agriculture requiert une attention particulière. Pas

seulement en raison des suspicions pesant sur les OGM, le bœuf aux

hormones ou les poulets lavés à l'eau de Javel en provenance des

États-Unis. « Un point majeur de l'accord devrait être

l'occasion d'offrir une reconnaissance et une protection effective de

nos principales indications géographiques » (IG), explique

Éric Adam, dans une analyse publiée sur Telos. « Le marché

américain présente un potentiel d'exportation important, en particulier

pour les fromages et les vins », confirme Seybah Dagoma.

Toutefois, prévient-elle, « ce développement des exportations

ne sera possible que si les usurpations cessent. C'est particulièrement

le cas des produits qui subissent la concurrence des produits dits semi

génériques tolérés aux États-Unis, comme le California

Champagne. » En la matière, des avancées ont récemment été

obtenues en Chine, où les champagnes français ne sont plus confondus

avec d'autres mousseux.

Ces perspectives doivent-elles nous réjouir ?

« Ravi que l'on défende l'exception culturelle »,

Nicolas Dupont-Aignan s'étonne néanmoins que « dans notre

pays, les ouvriers n'aient pas la chance d'être défendus comme les

acteurs ». « J'aimerais que l'on étende le

protectionnisme qui a sauvé le cinéma français au reste de l'économie,

au lieu de se contenter de défendre un pré carré », a-t-il

déclaré lors d'un débat en commission parlementaire. De son point de

vue, « il ne s'agit pas d'aménager cet accord transatlantique,

mais de le combattre ainsi que ses présupposés ». En

filigrane, on devine des équivoques économiques, mais aussi politiques,

voire philosophiques.

Publié dans Économie et Industrie, Europe, International | Pas de commentaire | Lien permanent

24 mai 2013

Le ministère de l'Intérieur envisagerait, parait-il, une

interdiction du Printemps français. À l'origine de cette

annonce : des supputations médiatiques nullement vérifiées.

Ce matin, vendredi 24 mai 2013, Manuel Valls était l'invité

de Raphaëlle Duchemin sur France Info.

À cette occasion, notre consœur l'a interrogé sur les menaces qui

pèseraient sur Frigide Barjot, à l'approche d'une nouvelle

manifestation contre le "mariage homo", sollicitant, par ailleurs, sa

réaction à la lecture d'un

communiqué du Printemps français – un appel à la

« résistance » rédigé selon des termes pour le moins

virulents.

En réponse, le ministre de l'Intérieur s'est insurgé contre

« toute menace de mort, toute menace de haine »,

stigmatisant « des groupes radicaux, d'extrême

droite », sans jamais en citer aucun. Il n'en aurait pas moins

« évoqué une possible interdiction du "Printemps

français" », selon le site Internet de France Info.

Un "chapeau" étant par nature racoleur, il n'y a rien de choquant à ce

que les propos de Manuel Valls y soient quelque peu extrapolés.

On se désole, en revanche, de la passivité moutonnière de nos

confrères : qu'il s'agisse de

L'Express, du

Figaro, du

Huffington Post, de

Libération ou du

Monde, entre autres exemples, tous ont

repris l'accroche de France Info. Naturellement,

le Centre royaliste d'Action française n'a

pas manqué de s'engouffrer dans la brèche, dénonçant

« un nouveau pas dans l'instauration d'un État

policier » - c'est de bonne guerre !

En tout cas, cela donne à réfléchir sur notre propre métier :

que pèsent la rigueur et l'esprit critique des journalistes face à

l'effet boule de neige ?

Publié dans Action française, Médias, Société | 1 commentaire | Lien permanent