23 avril 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Tandis que l'Union européenne s'immisce dans la sécurité des

réseaux informatiques, les services secrets français se prennent les

pieds dans le tapis en tentant de censurer la Toile.

Les attentats de Boston ont ravivé le spectre d'un terrorisme

sanglant, éminemment visible. Mais d'autres menaces, plus insidieuses,

planent sur la sécurité des sociétés occidentales. Notamment dans le

cyberespace - un milieu que les stratégistes commencent seulement à

appréhender. L'année dernière, le Sénat a d'ailleurs invité l'État à se

doter d'une "doctrine de lutte informatique offensive" – comme il

l'avait fait, dans les années soixante, en matière de dissuasion

nucléaire. Le 7 février dernier, Bruxelles a proposé, plus

modestement, une « stratégie de cybersécurité » pour

l'Union européenne.

Prise de conscience

Cette initiative « témoigne d'une véritable prise de

conscience de ces enjeux de la part de la Commission

européenne », selon les sénateurs Jacques Berthou (PS) et

Jean-Marie Bockel (UDI). Dans une proposition de résolution, ils se

félicitent « de l'accent mis sur les aspects

industriels ». « Afin de garantir la souveraineté des

opérations stratégiques ou la sécurité de nos infrastructures

vitales », expliquent-ils, « il est, en effet,

crucial de s'assurer de la maîtrise de certaines technologies

fondamentales, dans des domaines comme la cryptologie, l'architecture

matérielle et logicielle et la production de certains équipements de

sécurité ou de détection. Garder cette maîtrise, c'est protéger nos

entreprises, notamment face au risque d'espionnage

informatique. » De concert avec Bruxelles, les sénateurs

prônent « l'instauration d'une obligation de déclaration des

incidents informatiques significatifs à l'autorité nationale compétente

qui serait applicable aux administrations publiques et aux opérateurs

critiques, tels que les entreprises de certains secteurs jugés

stratégiques, comme les banques, la santé, l'énergie et les

transports ». Cependant, préviennent les parlementaires, c'est

aux États, et non à la Commission, qu'il appartient d'en définir les

modalités d'application. Par ailleurs, on ne saurait exiger des

autorités nationales qu'elles notifient à Bruxelles les incidents dont

elles ont connaissance. « Outre sa lourdeur bureaucratique,

une telle mesure paraît susceptible de soulever des difficultés au

regard de la sécurité nationale, notamment dans le cas d'attaques

informatiques à des fins d'espionnage », plaident

MM. Berthou et Bockel. « Il faut savoir que, si les

soupçons se portent le plus souvent sur la Chine ou la Russie, d'autres

pays, y compris parmi nos proches alliés, sont aussi soupçonnés d'être

à l'origine de telles attaques. Or, informer la Commission européenne

et l'ensemble des États membres de l'Union européenne de l'attaque

informatique dont on fait l'objet risquerait d'alerter également -

directement ou indirectement - l'auteur de cette attaque. Celui-ci

pourrait alors prendre des mesures afin de se dissimuler davantage ou

augmenter encore le niveau de son attaque. »

Nouveaux acteurs

En tout cas, s'il est nécessaire de prévenir les piratages et

autres tentatives d'espionnage, voire d'y répliquer, il convient aussi

de s'acclimater à la nouvelle donne sociale et politique. Des acteurs

jusqu'alors inconnus se dressent face aux États, à commencer par les

cyberactivistes – voire cyberterroristes - d'Anonymous. Dernièrement,

ils ont interféré dans la crise coréenne, révélant les noms de quelque

quinze mille ressortissants du Sud habitués à consulter les

informatisations mises en ligne par le Nord... Autant de traitres

potentiels aux yeux de Séoul ! Quant aux banque centrales,

elles voient leur monopole monétaire con-testé à la marge :

jeudi dernier, 11 avril, sur BFM TV,

notre con-frère Nicolas Doze s'est interrogé sur la flambée erratique

du Bitcoin, un substitut aux monnaies traditionnelles créé par un

programmeur anonyme.

Maladresse sidérante

Apparemment, les autorités sont loin d'avoir tiré toutes les

conséquences des bouleversements en cours. Les déboires de la DCRI

(Direction centrale du renseignement intérieur) viennent d'en

témoigner. Jugeant sensible le contenu d'un article publié sur Wikipedia

présentant la station militaire hertzienne de Pierre-sur-Haute, ses

services auraient sommé ses collaborateurs de le retirer. Cela avec une

maladresse sidérante. Si bien que les 6 et 7 avril, le texte

incriminé aurait été le plus consulté de tous les articles francophones

de Wikipedia. Chapeau ! Dans la foulée,

il a fait l'objet de quelques traductions. En outre, il figure

désormais parmi les « exemples majeurs » de "l'effet

Streisand" : « un phénomène Internet qui se manifeste

par l'augmentation considérable de la diffusion d'informations ou de

documents par le simple fait d'avoir été l'objet d'une tentative de

retrait ou de censure ». Dans ces conditions, l'État est-il

condamné à l'impuissance ? Loin s'en faut. Qu'on songe

seulement aux "printemps arabes", sur lesquelles l'influence américaine

s'est précisément exercée par l'entremise des réseaux sociaux en

ligne...

Publié dans Défense, Internet, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

23 avril 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Les résidus du service national profitent désormais à la

propagande en faveur de l'égalité hommes-femmes.

Qu'est-ce que la "journée défense et citoyenneté" ?

Un « rendez-vous essentiel de la promotion de l'esprit de

défense et des valeurs républicaines », selon la Direction du

service national. Le 8 mars dernier, elle a pris une

coloration féministe. Notamment en Bretagne, où est intervenue

Mme Françoise Kieffer, délégué régional aux droits des femmes

et à l'égalité. Après avoir rendu compte du « long cheminement

vers l'égalité » qui aurait été entamé au XIXe siècle,

celle-ci a soumis son jeune public à un "quiz" censé « faire

tomber les préjugés », comme le rapporte l'Hôtel de Brienne.

Un quiz caricatural

Rédigées dans un français approximatif, les questions

exploitaient les clichés de l'égalitarisme en vogue. On frisait la

caricature, comme en témoignent ces quelques exemples :

« À votre avis, d'être une fille ou un garçon a une influence

sur les choix d'orientation ? »

« Pensez-vous personnellement que les femmes sont plus aptes à

certains métiers ou fonctions, et que les hommes plus aptes à d'autres

? » « Dans un couple avec enfant-s, le père a le

statut de chef de famille ? » Naturellement, les

réponses attendues ne versaient pas dans la nuance... Les participants

ont été invités, par ailleurs, à féminiser les noms de fonctions. Aux

yeux de l'État et de ses délégués, en dépit des recommandations de

l'Académie française, c'est une priorité. De quoi justifier,

vraisemblablement, que la syntaxe soit reléguée au second plan...

Publié dans Défense, Féminisme & Genre, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

23 avril 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Une vague populiste est-elle en train de submerger

l'Europe ? Sous la pression de mouvements émergents, les

partis de gouvernement infléchissent leurs politiques.

Il y a le feu dans la maison Europe, s'inquiète Gérard

Grunberg, directeur de recherche au CNRS. « C'est l'ensemble

des élites politiques européennes favorables à l'intégration européenne

qui [...] sont immobiles, voire pétrifiées, face à la marée populiste

montante », déplore-t-il sur Telos. De

fait, selon un sondage Harris Interactive pour LCP,

un nombre croissant de Français jugeraient que Marine Le Pen

« ferait une bonne présidente de la République ». Par

ailleurs, dimanche dernier, 14 avril, s'est tenu le congrès

fondateur d'Alternative pour l'Allemagne, un parti prônant

« une dissolution ordonnée » de l'Union économique et

monétaire - autrement dit, le retour au mark. Bien que la défiance à

l'égard de l'euro semble faiblir outre-Rhin, et quoique Angela Merkel

bénéficie d'une popularité record, ce nouveau venu pourrait rafler

quelques voix à la CDU-CSU lors des élections législatives programmées

en septembre, perturbant quelque peu le jeu politique.

Partout en Europe...

À l'image du Mouvement 5 étoiles (M5S) de l'autre

côté des Alpes ? Celui-ci compte des militants parmi les

Italiens expatriés en Allemagne, comme le rapporte le magazine Cicero,

cité par le Courrier international.

« Quand il n'y aura plus de politiciens professionnels au

Parlement, mais qu'il y aura seulement des membres de la société

civile, qui ne s'inscrivent que pour un temps déterminé dans les

institutions, le M5S ne sera plus nécessaire », assure l'un

d'entre eux. De là à proposer l'institution d'une représentation

organique de la nation, il n'y a qu'un pas. En France, les royalistes

l'ont franchi de longue date !

« Sans un sursaut politique au niveau européen, les

partis de gouvernement seront amenés, chacun dans son pays, à tenir

compte de la poussée populiste et à atténuer leur discours

pro-européen », prévient encore M. Grunberg. N'est-ce

pas déjà le cas ? La crise aidant, la fraternité universelle

n'a plus la cote. La hantise du plombier polonais suscitait jadis

quelque suspicion morale. Mais aujourd'hui, à Paris, un chantre de la

"démondialisation" siège au Conseil des ministres, vilipendant Chinois,

Coréens et autres envahisseurs responsables du déclin français. À

Madrid, le gouvernement entend restreindre les conditions d'obtention

de la nationalité espagnole. À Copenhague, on somme les chômeurs

étrangers d'apprendre le danois, sous peine de réduire leurs

indemnités.

Le cas britannique

À Londres, enfin, « le chancelier de l'Échiquier,

George Osborne s'est publiquement demandé, à propos d'un homme vivant

de l'aide sociale et reconnu coupable d'avoir provoqué l'incendie qui a

causé la mort de ses six enfants : "Pourquoi l'État devrait-il soutenir

des gens comme Philpott ?" » Selon The Daily

Telegraph, cité par le Courrier international,

« Osborne est applaudi par ses alliés tories mais accusé par

le Labour "d'exploiter cyniquement les crimes de Philpott pour faire

passer sa réforme controversée" ». Les grandes

lignes en ont été présentées le 25 mars par le Premier

ministre David Cameron, dont le projet vise à réduire l'immigration des

ressortissants de l'Espace économique européen. « Plusieurs

mesures ont été mises en avant et notamment la fin du versement de

l'aide perçue par un immigré au chômage au bout de six mois s'il n'a

aucune perspective d'emploi, ainsi que la restriction des droits des

immigrés en matière d'aide au logement et d'accès au système de

santé », rapporte la Fondation Robert Schuman.

Voilà seulement quelques années, l'Europe entière aurait crié

au scandale ! Reste à savoir comment cette pression populiste

se conjuguera aux facteurs économiques... « Un détricotage de

la zone euro, puis de l'Union européenne elle-même, risque [...] de

s'opérer », prévient Gérard Grunberg. Affaire à

suivre.

Publié dans Europe, Politique, Populisme | Pas de commentaire | Lien permanent

4 avril 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

La publication du nouveau livre blanc sur la défense est

imminente. Dans la foulée sera adoptée une loi de programmation

militaire, dont le président de la République a promis qu'elle ne

déshériterait pas les armées.

À l'approche de la publication du nouveau livre blanc sur la

défense et la sécurité nationale, parlementaires et industriels sont

montés au créneau, appelant le chef de l'État à "limiter la casse".

Sans doute ont-ils été rassurés par son intervention télévisée du

28 mars : au profit de la Défense, « nous

dépenserons en 2014 le même montant qu'en 2013 », a-t-il

promis ce soir-là. Auparavant, le Premier ministre avait tempéré les

inquiétudes dont Jean-Pierre Raffarin s'était fait l'écho au

Sénat : « si le président de la République a pris la

décision d'engager nos forces au Mali, ce n'est pas pour, demain,

entraver les capacités de notre armée », avait-il déclaré.

Incertitudes budgétaires

Qu'en sera-t-il au juste ? Bien qu'il ait exclu les

"scénarios catastrophe" détaillés par nos confrères, François Hollande

est demeuré évasif quant à l'ampleur du budget pris en référence. Selon

que l'on considère le budget annoncé ou celui effectivement exécuté,

que l'on y inclue ou non des recettes exceptionnelles (des ventes de

fréquences ou des cessions immobilières, par exemple), les chiffres ne

sont pas les mêmes... En outre, selon la formule du général Georgelin,

ancien chef d'état-major des armées, cité par notre confrère

Jean-Dominique Merchet, animateur du blog Secret Défense,

« la Défense gagne en général les batailles stratégiques

contre Bercy, mais elle perd ensuite tous les combats

tactiques ».

Alors que l'adoption d'une loi de programmation militaire

(LPM) a été reportée à l'automne, rien ne permet d'assurer qu'elle sera

durablement respectée. C'est même le contraire qui serait étonnant. Fin

janvier, La Tribune signalait déjà une

« première encoche » au budget annuel de la Défense,

priée de contribuer au financement des surcoûts éventuels de la

politique de l'emploi. Alors qu'il était encore ministre délégué au

Budget, Jérôme Cahuzac avait toutefois promis « de piocher

dans la réserve de précaution si la facture des opérations extérieures

(Opex) était supérieure aux 630 millions d'euros déjà

budgétés », précise notre confrère Michel Cabirol.

Quelles nouveautés ?

Ces aléas budgétaires nourrissent l'indécision chronique de

l'État, contre laquelle s'élèvent les industriels, à l'image du

missilier MBDA. Paris n'en finit pas de différer ses arbitrages portant

sur deux programmes phare, « l'un très important pour toute la

filière industrielle missilier française » (le missile moyenne

portée, appelé à succéder au missile Milan), et l'autre

« crucial pour la coopération britannique »

(l'anti-navire léger), rapporte encore La Tribune.

Or, sous la pression de ses actionnaires, l'entreprise pourrait stopper

certains développements, prévient son P-DG Antoine Bouvier.

La publication d'un nouveau livre blanc confirmera

vraisemblablement la nécessaire montée en puissance de la cyberdéfense.

« Depuis 2008, la France a commencé à combler son

retard » en la matière, selon Jean-Louis Carrère, le président

de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces

armées du Sénat. « Une agence nationale de la sécurité des

systèmes d'information (l'ANSSI) a été créée en 2009 et notre pays

s'est doté en 2011 d'une stratégie dans ce domaine. Pourtant, en dépit

de ces progrès, le sentiment qui prédomine aujourd'hui est que la

menace a été largement sous-estimée et que notre dispositif connaît

encore d'importantes lacunes. » Par ailleurs, comparé au

précédent, le prochain livre blanc devrait accorder une attention

renouvelée à l'Afrique - Mali oblige -ainsi qu'aux enjeux maritimes -

« une des données majeures de l'évolution du contexte

stratégique depuis dix ans », soutient M. Carrère.

Océan Pacifique

D'ores et déjà, « 41 % du trafic maritime de

biens de consommation à destination de la métropole passe en mer de

Chine du Sud. Par conséquent, nos intérêts économiques quotidiens sont

directement tributaires de la sécurité de ces eaux », a

souligné le vice-amiral Jean-Louis Vichot, lors d'un colloque au Sénat

consacré au Pacifique. De plus, « c'est outre-mer que nous

allons trouver les ressources minérales, alimentaires, biologiques qui

vont nous permettre de développer la recherche et l'industrie en

France, outre-mer et en métropole », a-t-il plaidé.

« À Wallis et Futuna, ont été découverts des encroûtements

minéraux d'une rare qualité. En Polynésie française, on espère une

forte croissance de la pêche avec le réchauffement climatique. Celui-ci

n'apporte pas que des catastrophes puisqu'il va déplacer la ceinture du

thon vers le Sud, vers la ZEE [zone économique exclusive] de la

Polynésie française. » De quoi susciter des convoitises...

Aussi la présence française dans le Pacifique requiert-elle

des patrouilleurs - « suffisamment gros pour affronter la

houle du Pacifique » -, des frégates - « les seules à

avoir assez d'autonomie et de moyens militaires pour maintenir une

présence dans l'ensemble du Pacifique, sur les côtes d'Asie et

d'Amérique », mais aussi des avions et des satellites

d'observation. Or, comme l'a rappelé l'amiral Vichot, « les

conclusions du livre blanc de 2008 [avaient] préconisé de réduire de

moitié les capacités militaires françaises dans le Pacifique, y

laissant des forces à peine suffisantes pour exprimer la souveraineté

de notre pays sur ces territoires ». À l'époque, on avait

considéré « que les îles du Pacifique étaient suffisamment

protégées par les étendues océaniques qui les entouraient, à une nuance

près pour la Nouvelle-Calédonie ». Le tir sera-t-il

rectifié ? Réponse courant avril.

Publié dans Défense | 2 commentaires | Lien permanent

4 avril 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

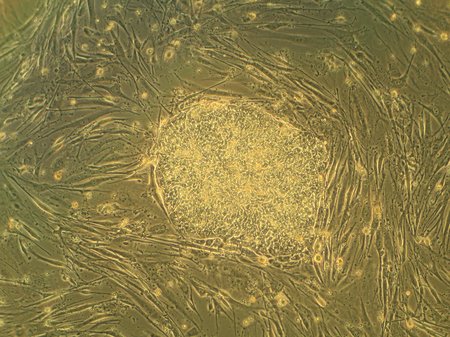

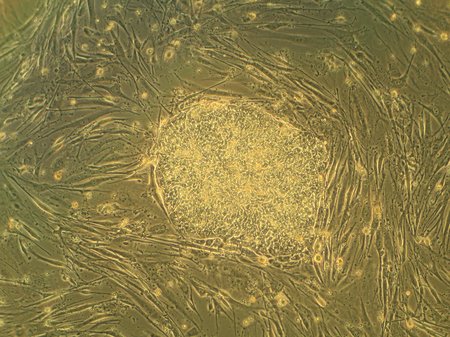

L'obstruction parlementaire offre un sursis aux embryons

humains : dans l'immédiat, ceux-ci continueront de ne pouvoir

faire l'objet de recherches qu'à titre dérogatoire – au moins en

apparence.

En février 2012, alors qu'il était en campagne, François

Hollande avait annoncé que, s'il était élu président de la République,

la loi encadrant les recherches sur l'embryon serait à nouveau révisée.

Ce faisant, avait-il déclaré, « nous rattraperons notre retard

sur d'autres pays et nous favoriserons le retour des post-doctorants

partis à l'étranger » - notamment aux États-Unis, où la loi

n'impose aucune restriction en la matière. Sa promesse semblait en

passe d'être tenue : à cet effet, une proposition de loi

devait être votée par l'Assemblée nationale mardi dernier,

2 avril. C'était compter sans la résistance de quelques

députés UMP, qui ont noyé le texte sous une pluie d'amendements,

empêchant son examen dans les délais impartis.

Ambiguïtés légales

Dans l'immédiat, la législation conservera donc ses

ambiguïtés : si elle autorise la recherche sur l'embryon,

c'est, formellement, à titre dérogatoire, quoique de façon pérenne –

comme s'il fallait maintenir un interdit symbolique tout en s'en

affranchissant dans les faits. Autant en finir avec

l'hypocrisie ! C'était l'objet de la proposition de loi en

débat, dont l'adoption aurait néanmoins constitué « un

bouleversement éthique et juridique », selon Théophane Le

Méné. De son point de vue, elle aurait entériné « la

réification de la personne humaine, la suprématie de la technique sur

l'homme et son asservissement à la logique utilitariste des

laboratoires ». En effet, a-t-il expliqué sur Causeur,

« le principe allait devenir l'exception et l'exception le

principe ».

Aujourd'hui, trente-six équipes de recherche travailleraient,

en France, sur des cellules embryonnaires. Elles y ont été autorisées

par l'Agence de la biomédecine, avec la bénédiction des ministres

chargés de la Santé et de la Recherche, mais aussi le consentement des

individus à l'origine des "embryons surnuméraires" conçus in

vitro dans le cadre d'une procréation médicalement assistées, les seuls

pouvant faire l'objet de recherches au regard du droit. Avant d'agréer

un protocole, les autorités sont censées s'assurer que soient réunies

les conditions suivantes, résumées par Mme Dominique Orliac,

député PRG du Lot, rapporteur du texte soumis à l'Assemblée :

« la pertinence scientifique du projet de recherche est

établie ; la recherche est susceptible de permettre des

progrès médicaux majeurs ; il est expressément établi qu'il est

impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une

recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches

embryonnaires ou des lignées de cellules souches ».

La hantise des recours

Autant d'éléments dont l'appréciation est sujette à

discussion. « S'il est vrai que les chiffres de l'Agence de

biomédecine révèlent un véritable dynamisme de la recherche française

en la matière, la rédaction actuelle de la loi est source de

contentieux qui retardent le lancement de certains projets

scientifiques », déplore Mme Orliac. De fait,

explique-t-elle, « la Cour administrative d'appel de Paris a

déduit de l'existence de l'interdiction de principe de la recherche

qu'il appartenait à l'Agence de la biomédecine de faire la preuve que

des recherches employant des moyens alternatifs ne pouvaient parvenir

au résultat escompté. Elle a en conséquence annulé l'autorisation

accordée trois ans auparavant à une recherche. » Apparemment,

la loi proposée répondrait surtout à la Fondation Jérôme Lejeune, dont

les recours feraient peser sur les chercheurs « une véritable

insécurité juridique ». Onze affaires seraient en cours

d'instruction, s'inquiète Dominique Orliac, au motif que l'Agence de

biomédecine « n'avait pas prouvé l'impossibilité de mener ces

recherches par d'autres méthodes ». Or, prévient-elle,

« en matière de recherche fondamentale, une telle preuve ne

peut pas être apportée ». Cependant, poursuit-elle,

« les recherches sur les cellules souches adultes et les

cellules reprogrammées n'ont pas vocation à se substituer, en l'état

des connaissances scientifiques, à la recherche sur les cellules

souches embryonnaires, mais en sont le complément

nécessaire ».

Alternative prometteuse

Voilà précisément ce que conteste, par exemple,

Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la

Conférence des évêques de France. Étant donné les perspectives offertes

par les ressources du sang placentaire ou la reprogrammation

cellulaire, l'engagement en faveur de la recherche sur l'embryon serait

« un combat d'arrière-garde » selon lui, Ce

combat n'est mené « que pour contester la valeur intrinsèque

de l'embryon », a-t-il déclaré dans un entretien à Radio

Notre-Dame retranscrit par France catholique.

Évidemment, les chercheurs s'en défendent : « il n'y

a aucune "appétence" particulière des scientifiques pour la recherche

sur les cellules souches embryonnaires et si, à l'avenir, d'autres

méthodes s'avèrent être plus efficaces, elles évinceront naturellement

cette dernière », soutient Mme Orliac.

Les projets les plus prometteurs, à brève échéance, viseraient

à traiter la maladie de Steinert, qui se traduit par des anomalies

musculaires et neuronales, ou la dégénérescence maculaire, affectant

plus particulièrement la vue des personnes âgées. Les patients

concernés peuvent-ils, dès lors, espérer une guérison prochaine ? Mgr

Vingt-Trois entend dissiper de faux espoirs : « c'est

une tromperie à l'égard des gens que de leur faire croire que grâce à

cela ils vont avoir des traitements pour Alzheimer, Parkinson,

etc. », a-t-il prévenu. « Cela n'aboutira

pas. » Un jugement sans appel.

Publié dans Obscurantisme, Société | 3 commentaires | Lien permanent

21 mars 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

François Hollande sera-t-il le fossoyeur des armées

françaises ? Dans l'attente de ses arbitrages, préalables à la

publication d'un nouveau livre blanc, les inquiétudes vont croissant.

La publication d'un nouveau livre blanc sur la défense et la

sécurité nationale semble imminente. Dans la foulée, une loi de

programmation militaire devrait être adoptée d'ici l'été. Dans

l'attente des ultimes arbitrages du chef de l'État, alors qu'un bras de

fer serait engagé entre Bercy et l'Hôtel de Brienne, les spéculations

vont bon train. Jean-Louis Carrère, le président de la commission des

Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, a

exprimé des inquiétudes largement partagées. « La patrie est

en danger », a-t-il déclaré le 13 mars 2013,

paraphrasant explicitement Danton. « Le passage d'un effort de

défense de 1,56 % en 2011 à 1,1 % en 2025, tel qu'il

est envisagé, ne permettrait plus aux autorités de notre pays de

maintenir le rôle de la France au niveau qui est le sien

aujourd'hui », a-t-il prévenu.

Quelles économies ?

Une fois n'est pas coutume, son discours pourrait bénéficier

des faveurs de l'opinion. « Deux Français sur trois pensent

que le budget de la défense doit être maintenu, voire

augmenté », signale notre confrère Jean-Dominique Merchet,

animateur du blog Secret Défense, citant les

conclusions d'un sondage Ipsos. Faut-il, dés lors, alarmer nos

compatriotes jusqu'à leur promettre l'Apocalypse ?

Gardons-nous de crier au loup : préparés au pire, les esprits

consentiront d'autant plus facilement les sacrifices imposés

prochainement à nos armées... D'aucuns s'imaginent que le porte-avions Charles-de-Gaulle

pourraient être mis sous cloche ! D'autres envisagent, sans

doute plus sérieusement, d'abandonner la composante aérienne de la

dissuasion nucléaire, dont les sous-marins deviendraient alors les

seuls vecteurs. C'est une proposition récurrente, dont les promoteurs

prétendent appliquer le principe de "stricte suffisance" cher à la

France. Le plateau d'Albion n'a-t-il pas déjà été démantelé dans les

années quatre-vingt-dix ?

Bénéfique dissuasion

Ce projet relèverait toutefois d'un mauvais calcul, selon

l'analyse de Philippe Wodka-Gallien, chercheur associé à l'Institut

français d'analyse stratégique (IFAS). Lors d'une conférence prononcée

le 14 mars à l'invitation de l'Alliance géostratégique, il a

estimé à cinquante millions d'euros le coût de la composante aérienne

de la dissuasion. Un investissement somme toute modeste de son point de

vue. D'autant qu'il permettrait de palier la perte potentielle d'un

sous-marin, contribuant à dissiper la hantise d'un « Mers

el-Kébir nucléaire ». Par ailleurs, étant donné les exigences

qu'elle requiert, la dissuasion bénéficierait continûment aux forces

conventionnelles. « Si le Rafale est le meilleur avion du

monde », c'est parce qu'il a été conçu pour délivrer le feu

nucléaire, nous a expliqué Philippe Wodka-Gallien. Quant aux équipages

formés à ces missions, ils bénéficient simplement d'une qualification

supplémentaire. En Libye, par exemple, des missiles ont été tirés par

les Forces aériennes stratégiques, dont on voit qu'elles ne sont pas

cantonnées au tir improbable d'une charge nucléaire.

L'heure des choix

Dans son ensemble, la dissuasion nucléaire française

représenterait 10 % du budget de la Défense... soit

0,15 % du budget national. Un coût équivalent aux recettes

fiscales perdues après la baisse du taux de TVA dans la restauration,

selon une comparaison proposée par Philippe Wodka-Gallien. De

quoi éclairer les arbitrages à venir... « Le spectre de la

guerre ne peut être écarté », martèle l'amiral Guillaud, chef

d'état major des armées. En dépit de l'actualité, la nation semble

réticente à l'admettre. En témoigne le scandale déclenché par un

légionnaire arborant quelque symbole guerrier tandis qu'il risquait sa

vie au Mali. Ou l'avertissement que le Conseil supérieur de

l'audiovisuel a adressé à France 2,

après que la chaîne eut diffusé, le 7 février, des images

illustrant l'horreur des exactions commises dans ce pays. « La

guerre du Mali n'a pas eu lieu », lisait-on, le mois dernier,

à la une de L'Action Française 2000.

Peut-être n'a-t-on pas voulu la voir ? Dans l'"affrontement

des volontés" que constitue chaque conflit armé, la France se trouve

confrontée à ses propres faiblesses, qui sont loin d'être seulement

matérielles, à l'image d'une certaine irrésolution propre aux

démocraties occidentales... Alors, "politique d'abord" ?

Publié dans Défense | Pas de commentaire | Lien permanent

21 mars 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Les "études de genre" inspirent décidément moult politiques

publiques. Un exemple parmi d'autres nous en est donné en

Seine-Saint-Denis, où le Conseil général a lancé une initiative à

l'intention des collégiens.

À l'occasion de la journée de la femme, célébrée le

8 mars 2013, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'œuvrer

quotidiennement en faveur de l'égalité des sexes. Cela avec le soutien

des collectivités locales et du monde associatif, comme en témoigne la

présentation d'un calendrier recensant autant d'événements organisés en

ce sens qu'il y a de jours dans l'année.

Changer la langue

Parmi les initiatives mises en exergue figure celle du conseil

général de Seine-Saint-Denis, dont le président, le socialiste Stéphane

Troussel, s'inspire manifestement des "études de genre". Selon lui, en

effet, « de la crèche au monde du travail, en passant par

l'école et l'université, nombreuses sont encore les occasions

d'observer des comportements sexistes, hérités d'une

domination masculine ancestrale

qui assigne à chaque

sexe des rôles et des fonctions

dans la vie professionnelle et familiale ». Aussi son

département s'est-il attaché à mobiliser les « jeunes contre

le sexisme ». Lequel consiste, selon le conseil général de

Seine-Saint-Denis, « à inscrire la différence entre les hommes

et les femmes dans un rapport hiérarchique de domination et à

considérer, comme en grammaire, que le masculin l'emporte sur le

féminin ». D'où l'inclination de

M. Troussel à revisiter la langue

française : « nous n'entendons pas seulement

déconstruire les idées reçues à partir d'une réflexion théorique, mais

aussi et surtout travailler avec tou-te-s les professionnel-le-s

concerné-e-s pour partager les

expériences et mutualiser les bonnes

pratiques », explique-t-il dans un jargon devenu convenu.

Poupées et pistolets

Chaque année, mille cinq cents collégiens (des élèves de

troisième) sont donc conviés à des représentations théâtrales où se

jouent, avec leur participation, « des scènes sur des

situations de discriminations ou de violences sexistes ».

S'ensuivent des discussions en classe, la désignation de délégués

censés « dialoguer avec les élu-e-s et présenter des

propositions pour lutter contre les comportements sexistes »,

puis leur concrétisation sous forme d'affiches ou de DVD, par exemple.

Preuve que le message est passé, dans un collège de Montreuil, la

définition suivante a été élaborée : « Le sexisme, c'est

habituer les garçons à jouer avec des jeux plutôt violents et de

domination et habituer les filles à jouer à la dînette et aux

barbies. » Dans la plupart des établissements, cependant, il

semblerait que l'enfumage idéologique soit relégué au second plan : la

dénonciation des "mains aux fesses", la prévention des viols, la

critique des grands frères trop possessifs, voire la hantise des

mariages forcés, occupent apparemment le devant de la scène.

« En somme, ce que les adolescents de

Seine-Saint-Denis ont exprimé, par leur participation au théâtre-forum,

c'est l'idée que la différence qui les sépare en garçons et filles est,

certes, une différence incontournable, mais qui fait d'eux des être

plutôt complémentaires », analyse l'anthropologue Françoise

Douaire-Marsaudon.

L'image de la mère

En Île-de-France, où un dispositif similaire a été mis en

œuvre à l'intention des lycéens, Mme Henriette Zoughebi,

vice-présidente du conseil régional, n'en continue pas moins de

dénoncer « l'instrumentalisation des différences biologiques

entre les filles et les garçons » sur lesquelles reposeraient

des inégalités d'autant moins justifiées qu'il y aurait, selon elle,

« autant de différences entre une fille et un garçon, qu'entre

deux garçons ou deux filles ». Cela aura vraisemblablement

échappé au jeune Ahmed, qui dit respecter les femmes parce que

« c'est dans leur ventre qu'on s'est formé ». Mais

aussi à Mme Valérie Trierweiler, qui a visité une maternité –

précisément en Seine-Saint-Denis - pour fêter, à sa façon, la journée

de la femme. Une démarche éminemment "sexiste" au regard des

conceptions de Mme Zoughebi, selon laquelle « nos envies, nos

projets ne doivent pas être réduits par un facteur biologique, le

sexe ». De son point de vue, « quand nous nous

laissons enfermer dans des identités sexuées, nous renonçons à une part

de notre liberté ». En est-elle vraiment convaincue ?

Publié dans Féminisme & Genre, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

7 mars 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Fortes d'une notoriété croissante, les activistes du mouvement

Femen prétendent incarner un féminisme d'un nouveau genre. Mais en

dépit du bruit médiatique, des constantes demeurent...

A l'approche de la journée de la femme, qui sera célébrée

vendredi prochain (le 8 mars 2013), les activistes féministes

du mouvement Femen bénéficient d'une exposition médiatique inédite. France 2

vient de diffuser un film qui leur était consacré, la veille du jour où

devait paraître le livre signé de leurs fondatrices ukrainiennes.

D'aucuns jugeront leur notoriété inespérée : dans l'Hexagone,

elles ne compteraient qu'une quinzaine de militantes, si l'on en croit Menly.

Complaisances

Civitas n'a pas manqué de dénoncer la

« collusion » que nos confrères entretiendraient avec

cette « milice antichrétienne ». Il la dénonce sans

relâche, depuis le jour où ses militants s'y sont heurtés. C'était le

18 novembre dernier, à l'occasion d'une manifestation

organisée contre le "mariage homo". Très complaisante à l'époque, la

classe politique s'est montrée plus réservée après que les

"sextrémistes" se furent données en spectacle le 12 février

dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Les Femen ont

probablement perdu leur aura dans cette provocation de trop »,

a commenté l'abbé Guillaume de Tanoüarn. Seuls 14 % des

Français déclareraient approuver leur initiative, « tant sur

le mode d'action choisi que sur les idées qu'elles y ont

défendues », selon une étude Harris Interactive pour VSD.

À l'inverse, 44 % s'y montreraient hostiles à tous points de

vue. Confrontées à ce relatif désaveu, les Femen pointent les réactions

schizophrènes de nos compatriotes : « Quand les Pussy

Riot font un happening dans une église moscovite ou quand Inna coupe

une croix orthodoxe à la tronçonneuse à Kiev, ça passe parce que c'est

à l'étranger », a déclaré Éloïse Bouton, l'une de leurs

militantes, citée par le quotidien Métro.

« Ça choque parce qu'on touche à quelque chose qui pose

problème », a-t-elle expliqué. Et d'affirmer que « la

France n'est pas aussi laïque qu'elle le croit ».

« Nous ne nous attaquons pas particulièrement à

l'Église », nuance Elvire Duvelle-Charles, dans un entretien

accordé à Menly. « Mais on a forcément

une réticence envers l'Église parce qu'elle est sexiste, rétrograde,

misogyne, en retard sur beaucoup de sujets comme le Pacs ou

l'avortement. » De son point de vue, c'est la survivance d'un

certain patriarcat qu'il s'agirait d'abattre.

« En enlevant nos tee-shirts, nous dénonçons le

système machiste de manière bien plus efficace que si nous prononcions

de beaux discours », soutient sa camarade Anna Hutsol, citée

par Le Journal du dimanche.

Vraiment ? Peut-être devrait-elle méditer les résultats des

enquêtes d'opinion. Toujours selon le même sondage, « les

hommes semblent porter un regard plus positif sur le choix des Femen de

manifester seins nus dans Notre-Dame de Paris : 21 %

approuvent à la fois le fond et la forme de l'intervention, contre

9 % chez les femmes ». Ces messieurs seraient-ils

émoustillés ? Cela n'est pas sans rappeler l'histoire de

Phryné, cette hétaïre grecque qui obtint la clémence de ses juges après

que son avocat l'eut dénudée devant eux... Par ailleurs, au risque de

verser dans la psychologie de comptoir, nous attribuerons à quelque

refoulement l'inclination des plus critiques à dénigrer le physique de

ces demoiselles...

Un vieux fantasme

« On veut donner une autre image de la nudité,

laquelle n'est pas destinée qu'à la séduction », poursuit

Elvire Duvelle-Charles. Ce serait « le symbole de la femme

forte, combattante, vindicative ». Mais cette force propre aux

femmes ne procède-t-elle pas précisément, dans une certaine mesure, du

désir qu'elles suscitent chez les hommes ? « La

nudité est notre armure », explique-t-elle encore. Ce faisant,

s'érigeant en guerrière, elle arbore le costume d'une amazone –

laquelle hante les fantasmes masculins depuis la nuit des temps,

jusqu'aux jeux vidéo les plus récents, où les héroïnes à forte poitrine

sont légion.

La démarche des Femen s'inscrit d'ailleurs dans une tradition

historique. On ne compte plus les causes pour lesquelles des

volontaires sont prêts à se déshabiller – de la protection des animaux

à la récolte de fonds pour Emmaüs, en passant par le financement d'une

association de parents d'élèves. Dans un registre plus militant, on se

remémorera les "journées sans soutif", ou l'initiative des Tumultueuses

s'exhibant topless dans les piscines de Paris il

y a quatre ou cinq ans. Dans les années quatre-vingt, Ilona Staller, la

"Cicciolina", avait même été élue au parlement italien après avoir fait

campagne en tenue légère.

De fait, « l'intimité féminine, dans ce qu'elle a de

plus visible, a toujours été l'enjeu de luttes politiques qui

mobilisent tout le corps social », comme l'observent Caroline

Pochon et Allan Rothschild dans leur ouvrage consacré au

« culte des seins ». Les Femen n'ont rien

inventé ! « Nous savons que nous ne pouvons changer

le monde toutes seules », confesse Elvire

Duvelle-Charles. Avec ses congénères, peut-être nous en

rappelle-t-elle, paradoxalement, la vraie nature, dont les activistes

féministes sont prisonnières comme tout un chacun.

Publié dans Féminisme & Genre, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

7 mars 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

L'adoption d'un nouveau cadre financier pluriannuel pour

l'Union européenne pourrait affecter la Guyane française, « en

quête de singularité » vis-à-vis de Bruxelles, selon

l'intitulé d'un rapport parlementaire.

Couramment vilipendée en raison du libéralisme censé

l'inspirer, l'Union européenne n'en pratique pas moins la

redistribution à l'échelle du Vieux-Continent, voire au-delà, dans ses

régions ultrapériphériques (RUP), parmi lesquelles figure la Guyane

française. Entre 2007 et 2013, plus de 500 millions d'euros de

subventions lui auront été attribués par Bruxelles. Une somme investie,

entre autres, dans la réfection d'un aérodrome et l'extension du réseau

d'eau potable. Toutefois, « malgré les progrès réalisés durant

les dernières décennies, la Guyane manque encore de certains

équipements structurants », selon les sénateurs PS Georges

Patient et Simon Sutour, auteurs d'un rapport d'information déposé le

20 février 2013. D'autant que « la vulnérabilité des

infrastructures au climat tropical rend les projets d'investissements

particulièrement coûteux et peu rentables ».

Au regard du PIB par habitant (53 % de la "base

européenne" en 2009, selon les données d'Eurostat), la Guyane compte,

sans surprise, parmi les territoires les moins favorisés de l'Union. De

fait, soulignent les rapporteurs, « elle se retrouve en-deçà

des performances des autres départements d'outre-mer français

(67 % pour la Réunion, 66 % pour la Guadeloupe et

73 % pour la Martinique) et bien loin derrière les autres

régions ultrapériphériques que sont les Açores avec 75 % du

PIB communautaire, Madère avec 105 % et les Canaries avec

87 % ». De ce point de vue, la situation de la Guyane

est comparable à celle des régions de Roumanie, de Bulgarie et de

Pologne. Mais ses perspectives de développement sont tout autres.

Un budget en baisse

En effet, « la préfecture de Guyane fait le constat

d'un territoire triplement enclavé : une région européenne

participant au marché commun, mais handicapée par les surcoûts liés à

l'éloignement ; un territoire recouvert à plus de

90 % par la forêt, rendant l'accès aux communes de l'intérieur

difficile et les besoins en infrastructures de transport

énormes ; l'unique territoire européen sur le continent

sud-américain, mais séparé de lui par deux fleuves et sur lequel

s'applique une réglementation plus contraignante que celle de ses

voisins ». De quoi justifier, aux yeux de Cayenne, la

pérennité du soutien communautaire.

En dépit de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est,

« un financement satisfaisant » avait été maintenu

jusqu'à présent, estiment les rapporteurs. À l'avenir, cependant, les

régions ultrapériphériques pourraient faire les frais de l'accord

survenu lors du dernier Conseil européen, où fut adopté un projet de

budget pour les six prochaines années. « Alors que le montant

de l'aide spécifique pour les RUP était de 35 euros par

habitant et par an lors de l'exercice précédent, celui-ci serait de

30 euros pour la période 2014-2020. Cela représente une

diminution de 15 % de cette aide, alors que le budget total de

l'Union ne subirait qu'une baisse limitée à 3,5 % »,

déplorent MM. Patient et Sutour. L'annonce « d'une

nouvelle initiative pour lutter contre le chômage des jeunes »

ne compenserait qu'en partie cette « déception ».

Multiples aberrations

Cependant, l'ampleur de la manne financière est loin d'être

seule en jeu. La Guyane, comme les autres régions ultrapériphériques de

l'Union, réclame l'assouplissement des critères auxquels doivent

satisfaire ses projets pour être éligibles aux fonds européens. L'un

d'entre eux, le Feder, privilégie les investissements portant sur la

recherche et l'innovation, la compétitivité des PME, les émissions de

CO2, l'accès aux technologies de l'information et de la communication.

« Or, comme le rappelle Rodolphe Alexandre, président du

Conseil régional de Guyane, comment demander à notre région de

prioriser l'utilisation des crédits Feder sur ces quatre thèmes, alors

que dans le même temps une proportion non négligeable d'habitants de

notre territoire n'a pas encore accès à l'eau et à

l'électricité ? » Au final, préviennent les

rapporteurs, « la future politique de cohésion pourrait avoir

l'effet inverse de ce pour quoi elle a été conçue. Avec un budget en

baisse et des objectifs toujours plus éloignés d'une région en

rattrapage, le risque est grand de voir diminuer la consommation des

crédits et par là-même de voir l'écart entre les régions se creuser

toujours plus ! »

Bien d'autres aberrations émanent de la technocratie

bruxelloise. « Il est des cas précis et concrets où des

aménagements des normes européennes sont nécessaires et parfois

vitaux », soulignent les rapporteurs, qui mentionnent quelques

exemples. « Comment comprendre l'application sans aménagement

d'une politique de gestion des déchets prévue pour des communes

européennes sur un territoire aussi particulier que la jungle

amazonienne ? », s'interrogent-ils. Dans la

Communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG), « la mise

en œuvre des directives européennes demanderait un investissement de

27 millions d'euros en infrastructures, mais entraînerait le

doublement du budget de fonctionnement. Or, il est impossible de

prévoir de nouvelles ressources à la hauteur des dépenses. [...] Certes

les investissements seraient en partie financés par l'Union européenne

et par l'État, et la CCOG pourrait bénéficier de matériels performants

et efficaces, mais elle n'aurait pas les moyens de les

gérer ! » Autrement dit, « parce qu'elle

refuse de prendre en compte la spécificité d'un territoire unique en

son sein, l'Union européenne est prête à dépenser à perte des sommes

importantes en investissement pour mette en œuvre une politique qui va

conduire une collectivité publique dans l'impasse

financière ».

La Marine démunie

Les restrictions d'usage des pesticides affectent la culture

du riz, alors que « la pression parasitaire, propre au climat

d'une région équatoriale, est beaucoup plus importante qu'en

Europe ». Par ailleurs, la Guyane « gère depuis

longtemps ses ressources halieutiques selon les normes européennes de

conservation et d'exploitation durables, contrairement à ses voisins,

le Brésil et le Suriname ». Comme le précise Georges Patient,

« alors que les pêcheurs guyanais, en application des règles

européennes, emploient des filets à grandes mailles pour préserver les

espèces, les pêcheurs brésiliens utilisent des filets avec de petites

mailles qui épuisent la ressource ».

Or, poursuivent les rapporteurs, « face à

l'épuisement de leurs stocks en raison de la surpêche qu'ils ont

pratiquée, les pêcheurs surinamais et surtout brésiliens viennent

depuis plusieurs années piller les eaux guyanaises ». À tel

point que, selon l'Ifremer (Institut français de recherche pour

l'exploitation de la mer), « la ressource serait davantage

exploitée par les navires étrangers [...] que par les embarcations

locales ». Pourtant, la Marine nationale ne disposerait que de

navires hauturiers inadaptés à la poursuite des embarcations

clandestines au faible tirant d'eau... En la matière, cela va sans

dire, il n'y a rien à attendre de Bruxelles.

Publié dans Europe, Outre-mer | 1 commentaire | Lien permanent

7 mars 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale

afin d'interdire « le financement par des États étrangers des

cours d'arabe donnés en France ».

Son auteur, Damien Meslot, député UMP de Belfort, déplore que

« dans certains quartiers sensibles, des cours d'arabe,

financés par des réseaux occultes venant de l'étranger, prodiguent des

enseignements dont le contenu véhicule des messages

extrémistes ». Lesquels constitueraient, selon lui,

« des appels aux troubles de l'ordre public ».

Son argumentation nous apparaît quelque peu bancale. En effet,

si ces cours constituaient effectivement « un danger pour la

sécurité de notre territoire national », pourquoi faudrait-il

les interdire au regard de leur financement, et non de leur nature

même ? Quant à la volonté de préserver la France de

l'influence étrangère, elle n'est pas manifeste, le texte proposé

visant seulement à la protéger des États « non partie à la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ». Autrement dit, Washington et Ryad seraient

affectés, mais pas Berlin et Ankara, par exemple.

Aussi cette proposition de loi relève-t-elle, à nos yeux, du

pur affichage. De fait, la hantise de l'islam se prête à la démagogie

tout autant que son apologie. En outre, si ce texte devait être examiné

par l'Assemblée, celle-ci se trouverait confrontée à deux écueils.

D'une part, elle devrait s'inquiéter des réactions internationales, et

notamment des représailles susceptibles d'entraver la "diplomatie

d'influence" mise en œuvre par la France, forte d'un vaste réseau

d'enseignement à l'étranger. D'autre part, elle risquerait de museler

la liberté d'expression à nos propres dépens. En effet, tandis qu'il

fustige l'islamisme. M. Meslot pointe « des messages

contraires aux valeurs de la République ». Si bien que les

royalistes pourraient être les premiers à faire les frais de sa

politique... Prudence !

Publié dans Islam, Politique | Pas de commentaire | Lien permanent