5 mars 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

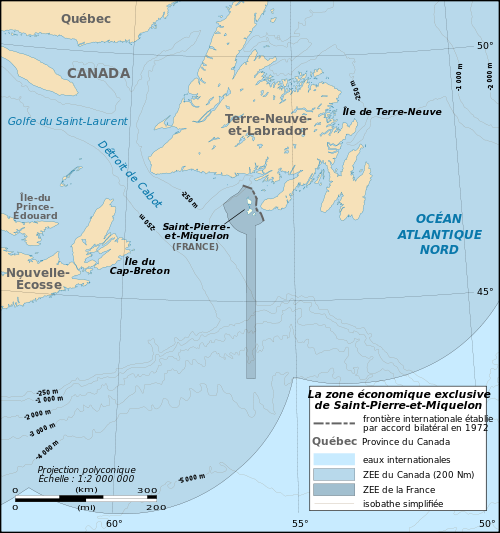

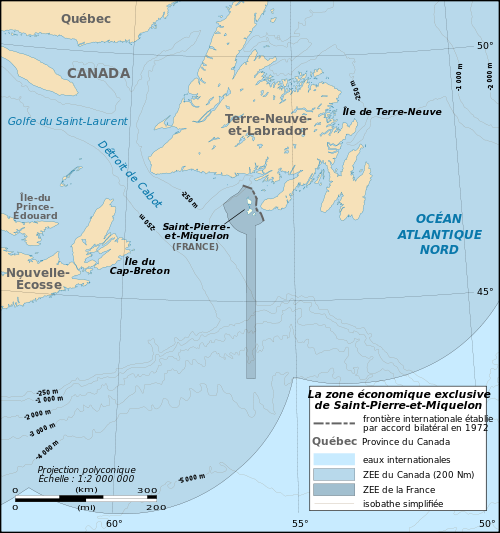

À la faveur du droit international, Paris convoite des

ressources maritimes situées au-delà de sa zone économique exclusive,

notamment dans l'Atlantique Nord, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La délimitation des frontières Amaritimes « est bien

l'un des enjeux du XXIe siècle », préviennent les

députés Jean-Claude Fruteau (PS), Paul Giacobbi, Annick Girardin et

Roger-Gérard Schwartzenberg (affiliés tous les trois au PRG). Dans une

proposition de résolution, dont l'Assemblée nationale devait discuter

en séance publique mardi dernier, 18 février 2014,

ils appellent « à la reconnaissance des droits légitimes de la

France sur le plateau continental de

Saint-Pierre-et-Miquelon ». Au risque de froisser Ottawa,

Paris en revendique l'extension, en application du droit international.

Montego Bay

Comme l'expliquent les parlementaires, la convention des

Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982 et

ratifiée par la France en 1996, « a ouvert la possibilité pour

les États côtiers d'étendre leur juridiction sur les ressources se

trouvant sur son plateau continental, c'est-à-dire sur les fonds marins

et leur sous-sol, et ce, au-delà des deux cent milles marins constitués

par la zone économique exclusive de base ». En mai 2009, une

lettre d'intention a donc été déposée auprès de la Commission des

limites du plateau continental (CLPC), émanation de l'ONU.

« Depuis lors les éléments constitutifs de notre revendication

se sont renforcés », se réjouissent les députés. « En

juillet 2011, une campagne scientifique a été menée au large de

l'archipel par le navire le Suroit dans le cadre du grand programme

Extraplac, conduit par l'Ifremer, afin de préparer les dossiers de

revendication devant la CLPC. Les résultats scientifiques de cette

campagne sont probants et montrent que le plateau continental de

Saint-Pierre-et-Miquelon répond bien géologiquement aux critères

juridiquement exigés par le droit international pour permettre

l'extension d'un plateau continental au-delà de la limite des deux

cents milles marins. »

De quoi nourrir quelque espoir de revanche ?

« Saint-Pierre-et-Miquelon est la seule collectivité

d'outre-mer française située en Amérique du Nord, à vingt-cinq

kilomètres de Terre-Neuve au Canada », rappellent les

parlementaires. « Peuplé de 6 311 habitants,

Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours vécu, depuis le XVIe siècle, de la

pêche jusqu'à ce que la diminution des ressources halieutiques et un

arbitrage désastreux intervenu en 1992 entre le Canada et notre pays,

arbitrage donc les conséquences nous furent particulièrement

défavorables – il fut vécu comme une injustice dans l'archipel –, aient

condamné ce petit territoire à ne plus pouvoir exploiter les richesses

de la mer, compromettant gravement sa survie économique et, à terme, la

pérennité même de la présence de nos compatriotes sur ces

îles. »

Parfum de revanche

« Aujourd'hui, une nouvelle chance est offerte à

Saint-Pierre-et-Miquelon et, plus largement, à notre pays »,

se félicitent Jean-Claude Fruteau, Paul Giacobbi, Annick Girardin et

Roger-Gérard Schwartzenberg. Le président de la République semble

décidé à la saisir. Le 24 juillet dernier, il avait promis que

« la France défendrait les intérêts de l'archipel concernant

l'extension du plateau continental au large de

Saint-Pierre-et-Miquelon ». « Le cap est donc

clairement fixé », se félicitent les députés. « Reste

à déposer concrètement ce dossier de revendication auprès de la CLPC,

ce qui incombe au gouvernement. » Affaire à suivre.

Publié dans International, Monde, Outre-mer | Pas de commentaires

24 février 2014

Évoquant la Collaboration mise en œuvre par le régime de

Vichy, Libération entretient la confusion

historique.

« Étape par étape, sous couvert de bonne volonté,

l'État se met au diapason de l'ensemble de la politique du

Reich : aryanisation des entreprises, obligation du port de

l'étoile jaune et déportation de

78 000 Juifs », rapporte

notre consœur Sophie Gindensperger. Or, si la police

française a participé à la distribution des étoiles jaunes en zone

occupée, ce fut en application d'une ordonnance allemande. En outre, comme

rappelé sur Wikipedia,

« l'étoile jaune n'a pas été portée en zone libre, même après

son envahissement, le 11 novembre 1942 ». Bien qu'il ait fait

« apposer le tampon "Juif" sur les papiers

d'identité », le maréchal Pétain « s'opposa au port

de l'étoile jaune en zone libre » : « Tant

que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est

l'étoile jaune soit appliquée en zone Sud », aurait-il déclaré

au grand rabbin Schwartz.

Le souvenir de l'Occupation est suffisamment douloureux pour

qu'on s'épargne de l'assombrir injustement.

Publié dans Histoire | 3 Commentaires

15 janvier 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

Alors que les autorités s'apprêtent à célébrer l'amitié

franco-chinoise, nous avons interrogé une jeune femme qui l'éprouve au

quotidien depuis son arrivée à Paris.

La présence des Chinois est devenue familière en France, du

moins pour ceux d'entre nous vivant à Paris. Jing, la trentaine, y est

arrivée pour ses études voilà trois ans. Elle est originaire de

Tsingtao, une ville de la province du Shandong, construite par les

Allemands, célèbre pour sa bière exportée aux quatre coins du monde. À

sa naissance, nous raconte-t-elle, il n'y avait pas de télévision dans

les foyers, ni même de réfrigérateur - alors qu'aux États-Unis,

avait-elle découvert dans des films, chacun avait sa voiture.

« C'était incroyable », se souvient-elle. La Chine, à

l'époque, « c'était comme la Corée du Nord

actuellement », nous explique-t-elle.

Ouverture des portes

Dans les années soixante-dix, l'empire du Milieu a commencé à

ouvrir ses portes, nous rappelle-t-elle. Son développement économique,

qui s'accélère depuis lors, a franchi un nouveau cap dans les années

2000, à la faveur d'un « boom de la high tech ». La

France apparaît « très, très importante » aux yeux de

notre interlocutrice. Notamment dans la distribution.

« Carrefour est très présent en Chine », nous

précise-t-elle. L'influence mondiale de Pékin croît à la mesure de son

économie. D'un point de vue politique, « nous sommes de plus

en plus forts », observe Jing. Elle énonce ce constat avec

réalisme, mais sans orgueil, nous semble-t-il. Consciente des

inquiétudes suscitées par l'émergence de son pays, elle lui dénie toute

velléité impérialiste. « Nous ne sommes pas

belliqueux », se défend elle. La question du Tibet lui tient

particulièrement à cœur. Spontanément, elle s'insurge contre la

propagande à l'œuvre en France au profit du dalaï-lama. Quant à la

multiplication des interventions militaires en Afrique, elle traduirait

simplement la poursuite par Paris de ses propres intérêts. Visiblement,

les Chinois ne sont pas abusés par les discours lénifiants sur les

droits de l'homme.

Romantisme français

En Chine, nous dit-elle, « on pense que les Français

sont romantiques ». Qu'en est-il en réalité ?

« Cela dépend », nous répond-elle. « Les

Français aiment bien les fleurs » ; de plus,

« ils font beaucoup de bisous », observe-t-elle avec

enthousiasme. Paris demeure associé au luxe dans l'imaginaire chinois,

nourri par le souvenir de Louis XIV et le prestige de marques

telles que Dior et Chanel. Dans un autre registre, Michelin a lui aussi

la cote. Principale ombre au tableau : comparés aux Chinois,

« les Français ne sont pas travailleurs », remarque

notre interlocutrice ; pour preuve, « ils aiment beaucoup les

vacances » !

Reste un privilège réservé aux Français : la liberté.

Celle de surfer sur Youtube ou Facebook, notamment. La censure à

l'œuvre dans l'empire du Milieu ne lui semble plus vraiment tenable,

maintenant que l'Internet a envahi les foyers. D'ailleurs, à la

télévision chinoise, on annoncerait de plus en plus de mauvaises

nouvelles. « C'est le progrès », a-t-elle répondu à

une amie qui lui faisait part de ce constat. Cela étant, la Chine est

« un pays vraiment très grand », souligne-t-elle.

C'est pourquoi, à certains égards, la liberté serait

« vraiment un problème ». En fait, en dehors des plus

jeunes, les Chinois se montrent apparemment peu enclins à compliquer la

tâche du gouvernement, considérant que cela nuirait, en définitive, à

la prospérité du pays. Alors que nous l'invitions à s'exprimer sur la

tragédie de la place Tian'anmen – un sujet sur lequel les autorités

maintiennent le tabou en Chine -, notre interlocutrice se montre

nuancée. Tout en déplorant les souffrances infligées aux manifestants,

elle dit « comprendre » la nécessité de remédier au

désordre.

Étonnante humilité

Complaisance déplacée, magnanimité irréfléchie ?

Chacun jugera. Au fil de la conversation, nous avons relevé comme une

forme d'humilité, aux antipodes de l'individualisme revendicatif qui

nous caractérise, nous autres Français, prompts à réclamer les fruits

sans trop nous soucier de l'arbre nécessaire à leur production.

Comparant la situation de la Chine à celle de la Syrie ou de l'Irak,

par exemple, Jing considère que ses compatriotes ne sont pas à

plaindre. De toute façon, se demande-t-elle, quelle alternative y

aurait-il au gouvernement actuel ? Si le pouvoir devenait

vacant à Pékin, « ce serait la guerre »,

s'inquiète-t-elle. Sur le ton de la plaisanterie, nous lui proposons

d'échanger nos présidents. « Je ne veux pas

changer », proteste-t-elle. De fait, l'évocation de François

Hollande suscite chez elle une réaction récurrente : le

rire... Sans commentaire.

Publié dans International | 1 Commentaire

15 janvier 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

En pleine Guerre froide, la reconnaissance par la France de la

République populaire de Chine fut mal accueillie par l'Action

française.

Dans son numéro du jeudi 23 janvier 1964, Aspects

de la France dénonça « une politique dont le seul

souci apparent » était « de prendre, en toutes circonstances, le

contre-pied des États-Unis ». « L'insolence de

M. De Gaulle ne fera qu'agacer les Américains et

avivera leur désir de prendre ses distances avec un allié de jour en

jour plus rétif », était-il déploré dans l'éditorial, signé

"AF".

« Nous allons jaunir », se désolait Claude

Chavin, prédisant qu'on nous ferait « payer au centuple les

coups de boutoir, les crocs-en-jambe et les virages de notre politique

extérieure ». Cela dit, nuançait-il, « les

fautes » n'étaient « pas que de Paris ».

Évoquant la crise du canal de Suez, il rappelait que « les

Américains, à leur heure, avaient choisi Nasser ». À ses yeux,

le président de la République n'en apparaissait pas moins comme le

pendant occidental de Mao, semant la zizanie dans son propre camp. La

soif de « grandeur » du général, tout comme sa quête

d'« indépendance », lui inspiraient la plus grande

circonspection : « Comment ne pas songer en même

temps au Second Empire, à Napoléon III, à ses guerres au nom

du principe des nationalités [...] tout cela finissant à

Sedan »

Mouvements d'humeur et de vanité

« M. De Gaulle sait fort bien qu'en

piquant le colosse américain [...] il touche la fibre cocardière qui

existe au cœur des Français », lisait-on encore à la "une" du

journal : « La France, voyons, est une nation

majeure, indépendante, qui ne veut être à la remorque d'aucune autre,

si puissante soit-elle... Hélas, le mot a trop servi pour avoir gardé

quelque vertu, surtout, comme l'écrit l'éditorialiste du Bulletin de

Paris, "lorsqu'il s'agit d'une nation qui, comme nous, peut être en

très peu de quarts d'heure à peu près anéantie par les fusées

soviétiques et qui ne doit son existence qu'au bouclier

américain". »

Alors que Paris venait de larguer l'Algérie, l'AF ne

manifestait pas la moindre complaisance à l'égard du chef de

l'État : « Le vrai courage », écrivaient nos

prédécesseurs, « celui qui n'ignore pas les réalités, c'est le

chancelier Erhard qui l'a eu, lorsqu'il a reconnu que l'Allemagne

n'avait pas à rougir d'être protégée militairement par l'Amérique

puisque cette protection est la garantie suprême de son existence. Nous

ne croyons pas à l'habileté d'une politique qui, hier, amputait le

territoire national de quinze départements et qui nous conduit

aujourd'hui aux pires aventures. Nous nous refusons à confondre le

courage et l'honneur avec des mouvements d'humeur et de

vanité. » Dans quelle mesure les temps ont-ils vraiment

changé ?

Publié dans Action française, Histoire, International | Pas de commentaires

15 janvier 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

Regard critique sur la loi contre la burqa,

qui aurait préparé les esprits à bannir les crèches de Noël de tous les

espaces ouverts au public.

Une crèche de Noël « porte-t-elle atteinte au

principe de laïcité dans les lieux publics » ? La

question a été posée par l'AFP, et reprise par plusieurs de nos

confrères, après qu'un usager de la SNCF se fut plaint d'une

représentation de la nativité dans la gare de Villefranche-de-Rouergue

(Aveyron). Or, l'envisager, c'est méconnaître la nature de la laïcité

telle qu'elle est définie dans le droit français.

Jugeant cette polémique « ridicule », le

socialiste Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la

laïcité, a dû le rappeler : « La neutralité

s'applique seulement à l'État et aux bâtiments de la fonction publique,

comme les mairies ou les écoles. » En conséquence, a-t-il

souligné, « il n'y a pas d'impossibilité à installer une

crèche dans une gare, car si l'entreprise est privée avec une mission

de service public, le lieu de la gare est un espace public, un peu

comme la rue ».

De l'école à la rue

La rue où, précisément, le port du voile intégral est proscrit

depuis le 11 avril 2011 et l'entrée en vigueur de la loi votée

à cet effet. Cela en vertu de la laïcité, s'imagine-t-on

vraisemblablement. Prétendant lutter contre une pratique

marginale, au risque d'en faire la promotion, le président Sarkozy et

sa majorité auront distillé l'idée que, dorénavant, la laïcité ne

devrait plus s'imposer seulement à l'école, mais dans tous les lieux

ouverts au public. De là à s'indigner de croiser un curé en soutane, il

n'y qu'un pas... Potentiellement blessés par des lois dirigés à leur

encontre, nos compatriotes musulmans assistent, de plus, au spectacle

d'une France en prise avec sa religion historique. À ce petit jeu-là,

personne n'a rien à gagner, sinon quelque politiciens exploitant avec

démagogie la hantise croissante de l'islam, sans craindre d'en

légitimer les propagateurs les plus radicaux. Chapeau !

Publié dans Islam, Société | Pas de commentaires

6 janvier 2014

Projet de billet avorté pour L'Action Française 2000.

Ouvrant la session de l'IHEDN (Institut des hautes études de

défense nationale), l'amiral Édouard Guillaud, chef d'état-major des

armées (CEMA), a cité Antonio Gramsci, se demandant s'il était l'auteur

d'un constat ou d'une prémonition : « L'ancien monde

est en train de mourir, un nouveau monde est en train de naître mais,

dans cette période intermédiaire, des monstres peuvent

apparaître. »

Pareille inquiétude n'est pas le propre des militaires à

l'affut des bouleversements géopolitiques, loin s'en faut.

Qu'adviendra-t-il de la société que nous contribuerons à façonner au

cours de la nouvelle année ? Tandis que nos faits et gestes

sont archivés dans le nuage informatique - quand bien même nous nous

refuserions à nous exhiber sur les réseaux sociaux -, la hantise d'une

surveillance généralisée est devenue convenue. Des regards accusateurs

se sont tournés vers Google, la NSA, la loi de programmation

militaire... Mais qu'en est-il de votre voisin ? L'internet

offre des opportunités inédites aux activistes politiques. Que ce soit

pour organiser la Manif pour tous ou traquer l'ennemi. À la faveur d'un

piratage, les coordonnées des sympathisants supposés de Dieudonné ont

été livrés à la vindicte militante. On devine que la Toile n'a plus

rien de virtuel pour les victimes d'expéditions punitives. S'attaquant

à d'autres cibles, les Anonymous s'étaient déjà essayés à la délation

en ligne...

Dans le cas présent, le trouble à l'ordre public étant

désormais caractérisé, peut-être cela donnera-t-il quelque crédibilité

aux gesticulations du ministre de l'Intérieur. Preuve que la politique

reprend encore ses droits, fût-ce à mauvais escient ?

Publié dans Internet, Société | Pas de commentaires