21 février 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Moult commentateurs ont pointé l'inconséquence de l'Europe

dans le dossier malien. Peut-être sont-ils coupables d'avoir placé en

elle trop d'espoirs.

Dans l'affaire malienne, « l'Europe a été

nulle », selon les déclarations d'Alain Juppé au micro d'Europe 1.

Fidèle à son tropisme néo-gaullien, l'ancien Premier ministre continue

manifestement de projeter ses rêves de grandeur à l'échelle du

Vieux-Continent. Peut-être serait-il temps de l'admettre :

l'"Europe puissance" n'est rien d 'autre qu'un fantasme hexagonal. Au

moins Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense,

semble-t-il l'avoir compris : « Quand l'Europe de la

Défense aura la capacité d'intervenir immédiatement, ce sera dans cent

cinquante ans ! », a-t-il déclaré à La Voix

du Nord. « Le président du Mali nous a appelé à

l'aide le 10 », a-t-il précisé. « La décision

d'intervenir a été prise par le président le 11 à

12 h 30, j'y étais. Et nos forces ont commencé à

arriver à 17 heures. Que vouliez-vous faire ?

Consulter les Vingt-Sept ? [...] La vérité, c'est que nous

avons la réactivité militaire et le pouvoir de décision. » La

capacité "d'entrer en premier" est d'ailleurs une spécificité de

l'armée française, qui profite du primat accordé à l'exécutif, habilité

à placer le Parlement devant le fait accompli... Preuve que la nature

des institutions s'avère toujours décisive : « politique

d'abord », disait Maurras !

Heureuse solitude de la France

Apte à réagir dans l'urgence, la France doit toutefois

s'accommoder d'une relative solitude dans l'action. L'opposition n'a

pas manqué de s'en inquiéter, par la voix de Jean-François Copé, non

sans quelque légèreté. En effet, « pour la guerre, être seul

est parfois plus efficace », comme le souligne le

géopolitologue Olivier Kempf, animateur du blog Egea.

« C'est d'ailleurs ce qu'ont beaucoup ressenti les Américains

lors de la guerre d'Afghanistan, lorsqu'ils voyaient tout un tas

d'alliés européens se défiler dans des zones peu

dangereuses. » La France vient de le vérifier à ses dépens.

Les Pays-Bas ont certes mis un avion ravitailleur à sa disposition,

mais en en restreignant l'emploi, de telle sorte qu'il lui était

interdit d'atterrir à Bamako. Quant au C-17 britannique qui s'est posé

à Évreux, son équipage a d'abord refusé d'embarquer les rations des

soldats, au motif qu'elles comprenaient des allumettes : dans

la Royal Air Force, en effet, « on ne mélange pas munitions et

dispositif d'allumage dans le même appareil », explique notre

confrère Nicolas Gros-Verheyde. « Il a fallu quelques heures

de patience et un coup de fil entre les deux chefs d'état-major pour

régler la question », a-t-il rapporté sur le blog Bruxelles 2.

À ses yeux, cependant, « sans l'apport précieux et

coûteux des alliés, c'est bien simple, l'opération Serval n'aurait pas

duré plus de soixante-douze heures ». Selon ses estimations,

ce soutien aurait représenté 60 à 100 millions d'euros au

cours du premier mois d'intervention. « Soit tout autant que

l'engagement français annoncé par le ministre Jean-Yves Le Drian

(70 millions d'euros). » Cela étant, cette aide

n'émane pas de l'Union européenne en tant que telle. D'ailleurs, parmi

les alliés engagés derrière la France figurent le Royaume-Uni et le

Danemark, dont Olivier Kempf rappelle qu'ils sont « les plus

hostiles à tous nos baratins sur l'Europe de la Défense ».

Mission formation

L'opération Serval en sanctionnerait-elle alors

l'échec ? « Pour moi, l'Europe de la Défense, c'est

la mise en commun de certains moyens de défense, c'est l'industrie de

défense, un certain nombre d'actions communes », plaide

Jean-Yves Le Drian, qui cite en exemple l'opération Atalante,

luttant contre la piraterie dans l'océan Indien. « L'Europe de

la Défense, ce n'est pas l'Europe militaire », explique-t-il

encore. Le cas échéant, peut-être pourra-t-elle contribuer à la

reconstruction de l'État malien et plus particulièrement de ses forces

armées. D'autant qu'en la matière, l'Europe peut légitimement

revendiquer une certaine compétence, illustrée notamment par le

précédent somalien. Laborieusement, l'Union européenne prépare donc une

mission de formation à cet effet. D'ores et déjà connue sous le nom

EUTM Mali, elle sera placée sous le commandement d'un officier

français, le général Lecointre. « C'est, en fait, le logiciel

de l'armée malienne que nous voulons reconstruire », a-t-il

confié à Nicolas Gros-Verheyde. Par conséquent, a-t-il prévenu

« il faut [...] considérer les choses sur le temps long, au

moins le temps moyen, et non sur le court terme ».

Défi américain

Reste un autre défi qui se présente à l'Europe :

celui d'une moindre protection américaine. Comparant l'intervention au

Mali à celle survenue en Libye deux ans plus tôt, le politologue Zaki

Laïdi relève un élément nouveau, Washington ayant envisagé

« de faire littéralement payer à la France la location

d'avions de transport de troupes ». « C'est un fait

tout à fait inédit dans l'histoire des relations

transatlantiques », souligne-t-il sur Telos.

« Car même si en définitive cette option a été écartée, elle

révèle à la fois l'érosion du soutien américain et la détermination de

Washington à envoyer des signaux de non-assistance à Européens en

danger. » Ceux-ci sauront-ils en tirer les

conséquences ?

Publié dans Défense, Europe, International, Monde | Pas de commentaire | Lien permanent

21 février 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Quand les parlementaires se penchent sur l'ouverture des

universités aux étudiants étrangers ou jugent menacée la pérennité de

la langue de Molière.

Les universités françaises manqueraient-elles d'attrait aux

yeux des étudiants étrangers ? Telle est, en tout cas, la

conviction de Mme Dominique Gillot, sénateur PS du Val-d'Oise,

auteur d'une proposition de loi censée remédier à cette situation. En

dix ans, le nombre d'étudiants étrangers recensés en France aurait

pourtant bondi de 40 %, atteignant deux cent trente-mille en

2010-2011. Cependant, « notre pays reste [...] en

retard », déplore Mme Gillot. Devancée désormais par

l'Australie, la France aurait été reléguée au quatrième rang de la

compétition mondiale qui se jouerait en la matière.

Incohérences

« Notre politique [...] a été entachée

d'incohérences », martèle le sénateur, qui pointe

« une forte hésitation entre la volonté d'accueillir les

meilleurs éléments et l'obsession du "risque migratoire" ».

Tandis que ces jeunes gens seraient appelés à devenir « nos

meilleurs ambassadeurs », il ne serait « ni dans

l'intérêt des pays d'origine, ni dans le nôtre » de les

renvoyer chez eux dès la fin de leurs études. Au contraire, plaide

Mme Gillot, « c'est après au moins une première

expérience professionnelle que ces diplômés pourront, à leur retour

chez eux ou à l'international, mettre à profit les compétences acquises

en France et en faire la promotion ».

En conséquence, elle propose que leur soient attribués des

titres de séjour pluriannuels, dont la durée dépendrait de la formation

suivie. Cela afin de « limiter les démarches administratives,

souvent vexatoires, qui épuisent et précarisent les étudiants étrangers

tout en encombrant inutilement les services préfectoraux ».

Selon Mme Gillot, il conviendrait également de porter de six à

douze mois l'autorisation provisoire de séjour, période pendant

laquelle un étranger peut chercher un premier emploi après l'obtention

de son diplôme. En outre, « pour éviter le choix souvent

cornélien [...] entre le retour dans le pays d'origine ou une

installation quasi-définitive dans notre pays », un

« droit illimité au séjour en France » pourrait

bénéficier aux titulaires d'un doctorat obtenu en France. Une mesure

censée contribuer au développement d'une « coopération

économique continue, enrichissante, sans pillage des cerveaux des pays

émergents ». Reste à convaincre nos compatriotes, aux yeux

desquels il y aurait déjà « trop d'étrangers en

France »...

Anglais ou français au choix ?

Par ailleurs, Mme Gillot propose d'introduire une

dérogation au code de l'éducation, lequel oblige à dispenser des cours

en français. Déjà « contournée par de nombreux

établissements », cette disposition constituerait

« un obstacle au recrutement d'étudiants étrangers de

qualité ». Toutefois, reconnaît le sénateur, on ne saurait

s'en affranchir sans s'exposer aux foudres du Conseil constitutionnel.

C'est pourquoi, au sein d'un même établissement, les étudiants

devraient pouvoir « suivre les mêmes cursus en français et en

langue étrangère ». Au risque qu'y soit instituée une certaine

ségrégation ?

Quoi qu'il en soit, un tel projet devrait conforter dans sa

démarche Jean-Jacques Candelier, député PC du Nord, auteur d'une

proposition de résolution « tendant à la création d'une

commission d'enquête sur les dérives linguistiques ».

« Dans la publicité, les enseignes commerciales, la

communication [...] des grandes entreprises et, désormais, dans

l'enseignement secondaire et universitaire, on peut redouter que la

langue de Molière disparaisse à brève échéance », prévient

M. Candelier. Selon lui, « il y a urgence ».

D'autant que « la dilapidation de la langue française se

couple [...] avec la sape de l'héritage progressiste universel de notre

pays, le démantèlement des acquis sociaux et des services publics, la

destruction de l'indépendance nationale, avec l'adoption du traité de

Lisbonne [...] et du traité sur la stabilité, la coordination et la

gouvernance (TSCG), le sacrifice de la défense nationale dans l'Otan,

la violation de la laïcité et la substitution de l'euro-régionalisation

du territoire à la République une, laïque et indivisible issue de la

Révolution ».

Ce discours n'est pas sans rappeler celui de l'ambassadeur

Albert Salon... « L'internationalisme des travailleurs ne

s'oppose pas au patriotisme populaire », soutient Jean-Jacques

Candelier. Au contraire, « parce qu'il n'aspire qu'au droit

des peuples à disposer d'eux-mêmes » (que nous contestons

toutefois pour notre part), le « patriotisme

populaire » s'opposerait, entre autres, « au

cosmopolitisme capitaliste » ainsi qu'au

« supranationalisme impérialiste ». Pour les

pourfendeurs de la mondialisation, l'heure serait-elle à l'union

sacrée ?

Publié dans Francophonie, Mondialisation, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

7 février 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Tandis qu'il esquisse des « orientations stratégiques

pour les recherches sur le genre », le ministère de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche cultive la confusion,

confondant quête du savoir et prosélytisme éhonté.

Les "études de genre" ont acquis une notoriété inédite à la

faveur de leur immixtion, sinon dans la lettre des programmes

scolaires, du moins dans les manuels de sciences de la vie et de la

terre (SVT) de première. La faute aux éditeurs trop zélés ? Peut-être

faut-il y voir, également, l'influence des milieux universitaires, où

l'intérêt pour les gender studies va

croissant : tandis que sept revues leur seraient entièrement

consacrées, elles auraient mobilisé, ces dernières années, plus ou

moins assidument, près de deux mille chercheurs. Des

« orientations stratégiques » devraient leur être

assignées, clame le ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche, qui vient de publier un rapport en ce sens, coordonné par

Alban Jacquemart, Agnès Netter et Françoise Thibault.

Genre et sexe

« Le genre est d'abord un concept, initialement issu

des sciences médicales et de la grammaire française puis repris par les

sciences sociales », rappellent-ils. Un concept censé aider

« à mettre au jour, en les questionnant, les rapports sociaux

entre hommes et femmes ». Le psychiatre Robert Stoller aurait

été le premier à l'utiliser, dans les années soixante, pour

« distinguer la conformation sexuelle des individus (le sexe)

de l'identité sexuée, psychologiquement et socialement construite (le

genre) ». Outre l'anthropologie, la psychologie, la

littérature et les langues, le "genre" affecterait plus

particulièrement la sociologie et l'histoire, disciplines où il serait

majoritairement enseigné. Aux dires des rapporteurs, par exemple, la

compréhension du fait colonial s'en serait trouvée revisitée.

Une priorité du CNRS

Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) se

serait saisi des ces recherches dans les années quatre-vingt. En son

sein, l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) les a depuis

érigées au rang de priorité, permettant le recrutement de sept chargés

de recherche. Toujours sous la houlette du CNRS a été créé, l'année

dernière, l'Institut du genre, un "groupement d'intérêt scientifique"

réunissant trente-cinq universités et autres institutions.

Parallèlement, l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi que

l'université Paris VII, ont décidé de familiariser leurs

étudiants avec les gender studies. Aux yeux des

rapporteurs, cependant, cela reste insuffisant. Ainsi conviendrait-il,

selon eux, d'« inciter les universités à construire des

licences qui comportent aux moins deux modules obligatoires sur le

genre ». Mais aussi d'y confronter tous les enseignants au

cours de leur formation. Voire un plus large public, à l'intention

duquel pourrait être créée une « université

populaire ». D'autres propositions sont formulées

« afin de lutter contre [des] inégalités

persistantes » et « de faire évoluer les

établissements supérieurs et de recherche vers la parité »,

ceux-ci devant « prendre conscience de l'existence des

stéréotypes de genre qui biaisent l'évaluation ». Si,

contrairement à d'autres, les rapporteurs ne demandent pas que soit

rebaptisée l'école maternelle, ils appellent néanmoins à

« généraliser l'usage d'une langue non sexiste » - ce

à quoi ils s'emploient en bannissant le "masculin générique" : sous

leur plume, ce sont des chercheur-e-s qui se sont exprimé-e-s !

Mouvement LGBT

Parmi eux, relèvent-ils, « plusieurs [...] sont, par

exemple, membres de l'Observatoire de la parité et permettent que les

politiques publiques se nourrissent des savoirs académiques ».

Autant dire qu'ils versent volontiers dans un certain prosélytisme. En

cela, ils s'inscrivent d'ailleurs dans un tradition historique. Les

recherches portant plus particulièrement sur « les sexualités

et les identités de sexe [...] en partie initiées par le mouvement LGBT

(qui regroupe des militant-e-s lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et

transgenres), ont été particulièrement importantes dans l'élaboration

même du concept de genre », soulignent les rapporteurs. C'est

dire combien le militantisme interfère, depuis l'origine, dans les

études de genre. Comment s'étonner, dans ces conditions, que « la

recherche sur le genre peine à trouver, dans l'organisation

scientifique actuelle, la reconnaissance » que revendiquent ses

promoteurs ?

Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent

7 février 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Après avoir enchaîné les succès, la fusée Ariane V

entrevoit désormais le lanceur qui lui succédera dans dix ans, et dont

dépendra l'avenir d'une filière industrielle où la France excelle.

Ce jeudi 7 février 2013 était programmé le premier

tir de l'année d'une fusée Ariane. Sans prendre trop de risques, on

peut parier qu'il se sera conclu par un nouveau succès – la

cinquante-quatrième réussite consécutive. Fort de la fiabilité de son

lanceur vedette, secondé désormais par des fusées Soyouz et Vega,

Arianespace domine largement son marché, dont il a accaparé

60 % des commandes au cours de l'année passée. Son carnet en

serait rempli pour les trois ans qui viennent !

Proton & SpaceX

Parmi ses principaux concurrents figure International Launch

Services (ILS), dont la fusée Proton accumule les déboires. Son dernier

échec – le cinquième en six ans – remonte au mois de décembre, où un

satellite de télécommunication avait été déposé sur une mauvaise

orbite. À la faveur d'un petit exploit, les ingénieurs de Thales Alenia

Space (TAS) ont rattrapé les dégâts. Toutefois, la durée d'exploitation

du satellite livré à Gazprom Space Services devrait s'en trouver

réduite à onze ou douze ans, contre une quinzaine d'années promises à

l'origine. Les assureurs s'en mordent les doigts... Autre rival de

poids : SpaceX, dont Jean-Yves Le Gall, le P-DG

d'Arianespace, raille volontiers les promesses extravagantes.

« Quelle confiance accorder à un concurrent qui annonce

envoyer dans quinze ans, quatre-vingt mille personnes sur

Mars ? », a-t-il demandé à La Tribune.

« On rêve », a-t-il prévenu.

Fusée low cost

En coulisses, cependant, on craint que les prix soient

durablement tirés à la baisse. Aussi le successeur d'Ariane V

est-il d'ores et déjà présenté comme un lanceur "low cost". Selon le

Quai d'Orsay, « Ariane VI aurait notamment l'avantage

d'être modulable en fonction de la charge à lancer – entre deux et huit

tonnes. Le lanceur serait également en mesure de transporter un seul

satellite, ce qui permettrait de répondre plus rapidement à la demande

d'un client, sans attendre la commande d'un second satellite.

Arianespace entend aussi réduire les coûts de fabrication et rendre

l'offre plus flexible. Ainsi, Ariane VI ne serait constituée que d'un

seul étage qui serait réallumable. » Son lancement inaugural

devrait intervenir d'ici dix ans. Ainsi en ont décidé les ministres des

vingt États membres de l'Agence spatiale européenne (ESA), réunis à

Naples les 20 et 21 novembre. Cela n'était pas gagné d'avance,

tant était contestée l'opportunité de lancer le développement d'une

nouvelle fusée. Berlin privilégiait celui d'une version modernisée

d'Ariane V, dont bénéficiera tout particulièrement le site industriel

de Brême. Astrium et Safran, les deux entreprises françaises les plus

impliquées, étaient du même avis, au grand dam du CNES (Centre national

d'études spatiales). Aussi Mme Geneviève Fioraso, ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a-t-elle dû batailler afin

que la France s'adresse d'une seule voix à ses partenaires européens.

Sa tâche aurait été d'autant plus ardue que son prédécesseur, Laurent

Wauquiez, aurait traité le dossier avec désinvolture.

Deux projets en un

En définitive, les États membres de l'ESA se sont accordés

pour moderniser Ariane V tout en concevant une nouvelle fusée,

les deux projets devant être menés en synergie. « Alors, tous

gagnants ? Sûrement, mais Paris a toutefois réussi un joli tour de

force en imposant dans le calendrier de l'ESA [...] le programme

Ariane VI », a commenté, dans La Tribune,

notre confrère Michel Cabirol. Toutefois, « si aujourd'hui

tout le monde semble satisfait, dès 2014 va resurgir la question du

partage de la charge de travail entre les différents pays contributeurs

au programme Ariane VI, notamment entre la France et

l'Allemagne. » Or, « plus rustique, Ariane VI

pourrait - à nombre de lancements égal - ne faire vivre que la moitié

des dix mille personnes qui travaillent dans la filière lanceur en

Europe, estiment certains experts ». Une inquiétude que

tempère François Auque, le président d'EADS Astrium, pariant sur le

succès commercial du futur lanceur.

Le rôle stratégique de Kourou

Pour la France, martèle le gouvernement, « le

programme Ariane concerne des milliers d'emplois et des compétences

industrielles majeures. En effet, le groupe français Astrium est aux

commandes de la réalisation de la fusée. La filiale du groupe EADS

emploie dix-huit mille salariés. Elle voit dans ces projets une marque

de la véritable consolidation de l'avenir du spatial européen. Pour

l'actuelle Ariane V, le groupe se charge notamment d'assembler le

premier étage de la fusée dans son usine des Mureaux en région

parisienne. Il travaille sur la conception du réservoir en lien avec

Cryospace, filiale à 55 % d'Air liquide et à 45 %

d'Astrium. Plusieurs composants d'Ariane sont fabriqués par d'autres

entreprises françaises comme Snecma, filiale de Safran, en charge des

moteurs Vulcain. Au total, près de deux cents entreprises participent à

la fabrication de cette colossale fusée de sept cent soixante-dix

tonnes. Pour éviter les risques inhérents aux opérations de transport,

les propulseurs à poudre de la fusée, conçus par Europropulsion (Snecma

et l'italien Avio), sont assemblés directement sur le site de Kourou.

C'est là qu'est établi, depuis 1973, le centre spatial guyanais, base

de lancement des fusées européennes. »

La chambre haute vient d'ailleurs d'examiner un accord, en

attente de ratification depuis sa signature le 18 décembre

2008, censé « fournir une base juridique unifiée et actualisée

à l'utilisation par l'Agence du Centre spatial guyanais »

(CSG), selon les explications du rapporteur Bertrand Auban, sénateur de

la Haute-Garonne. L'engagement de l'ESA en matière de financement et

d'utilisation de la base de lancement va s'en trouver pérennisé, se

félicite-t-il. Tandis que la zone euro peine à s'extirper de la crise,

alors que l'intervention solitaire de la France au Mali dissipe moult

illusions, peut-être la politique spatiale est-elle l'exemple d'une

coopération européenne réussie ?

Publié dans Économie et Industrie, Espace | Pas de commentaire | Lien permanent

16 janvier 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Décidé à collectionner les nationalités, sinon à les troquer,

Gérard Depardieu joue les nomades dans un monde toujours façonné par

les rivalités d'États souverains.

À la faveur du différend l'opposant à Jean-Marc Ayrault,

Gérard Depardieu n'a pas cessé de le marteler : « je

suis un citoyen du monde », a-t-il encore déclaré début

janvier (2013), alors qu'il venait de recevoir un passeport russe des

mains du président Vladimiir Poutine. « Il montre

effectivement que grâce à la mondialisation nous sommes, dans une

certaine mesure, libres d'échapper à la main lourde d'un

État », s'est félicité Emmanuel Martin, dans un billet publié

par l'Institut Turgot, arguant que « la concurrence

institutionnelle, et particulièrement la concurrence fiscale est une

composante essentielle de notre liberté ». De fait, constate

Élie Cohen, « l'accumulation de taxes nouvelles sur le capital

au moment de sa formation, de sa détention, de sa transmission, et de

sa distribution n'est pas soutenable à long terme dans une économie

ouverte ». De ce point de vue, souligne-t-il sur Telos,

« Gérard Depardieu met le doigt sur les contradictions

européennes de nos gouvernants ».

Citoyen du monde ?

Mais bien qu'il se proclame « citoyen du

monde », Gérard Depardieu n'en est pas moins réduit à se

placer sous la juridiction d'un État, comme tout un chacun, quoique son

aisance financière lui procure quelque facilité quand il s'agit de

solliciter sa protection, et non d'en hériter par naissance. En cela,

il ferait plutôt figure de nomade. Un nomade au déracinement somme

toute relatif. « J'ai un passeport russe, mais je suis

français », a-t-il également proclamé, nuançant ses propos

précédents. Amateur de bonne chère, souvent aigri mais volontiers

débonnaire, il « fait partie de notre patrimoine

cinématographique », comme l'a observé Mme Aurélie

Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Qu'il le

veuille ou non, l'interprète d'Obelix incarne la France aux yeux du

monde.

Paradoxalement, c'est vraisemblablement la raison pour

laquelle il a été accueilli si chaleureusement en Russie. On a beau

vivre dans un village global, les États continuent de se tirer dans les

pattes. « L'intelligence économique [...] de Vladimir Poutine

est une démonstration concrète de la façon de saisir des opportunités

pour affaiblir une nation », souligne un contributeur de

l'Alliance géostratégique (AGS). « Et peu importe les

déclarations diplomatiques de rose et de miel quand les faits

illustrent que les nations dites "amies" sont néanmoins concurrentes

avec leurs intérêts propres à promouvoir et à développer. »

Souveraineté

Dans ces conditions, « ce passeport est moins un

document juridique qu'un symbole », comme le remarque Yannick

Harrel, lui aussi contributeur de l'AGS. C'est pourquoi on ne

s'attardera pas sur la faculté, pour Gérard Depardieu, de bénéficier

effectivement d'une double nationalité franco-russe, en dépit des

doutes planant à ce sujet. Par ailleurs, à supposer qu'il souhaite à

nouveau se défaire de sa nationalité française - « je vous

rends mon passeport et ma Sécurité sociale », avait-il déclaré

à l'intention de Jean-Marc Ayrault - il lui faudrait engager des

démarches sans trop tarder, et justifier d'une résidence effective à

l'étranger. Autrement dit, sa nationalité dépend du bon vouloir de

l'État – c'est-à-dire, selon les cas, des dispositions du droit ou des

largesses du prince.

« C'est donc l'État souverain qui décide qui est un

de ses nationaux. C'est sans doute l'expression la plus pure de sa

souveraineté, car elle ne suppose pas l'accord d'un autre

État », selon Me Eolas, l'animateur du Journal

d'un avocat. Mme Najat Vallaud-Belkacem,

porte-parole du gouvernement, ne s'y est pas trompée :

« c'est le pouvoir discrétionnaire de Vladimir Poutine

d'offrir la nationalité russe à qui il l'entend », a-t-elle

observé, se refusant à tout autre commentaire sur BFM TV.

« Quand un citoyen français a une autre nationalité,

deux souverainetés se heurtent, et aucune ne peut

l'emporter », explique Eolas. « L'autre État a tout

autant que la France le droit de décider qui sont ses ressortissants,

et le législateur français n'a aucun pouvoir pour limiter la

transmission de cette autre nationalité. Qui n'est tout simplement pas

son affaire. » Tout au plus la France pourrait-elle

« s'attaquer aux Français par acquisition », selon

notre avocat. « Ceux-là devraient, pour pouvoir acquérir la

nationalité française, renoncer préalablement à leur nationalité

d'origine. Et on se casse à nouveau les dents sur la souveraineté des

États étrangers. Quid si l'État en question ne

prévoit pas la possibilité de renoncer à cette nationalité ?

[...] On aura des enfants nés en France, y ayant grandi, voire y passant

toute leur vie, mais qui ne seront jamais Français à cause d'une loi

votée dans un autre pays. Tandis que son voisin, lui, aura la

nationalité française dès l'âge de treize ans. En somme, la nationalité

française dépendra de la loi d'un État étranger. » C'est dire la

prudence avec lequel devra manœuvrer le législateur, si d'aventure il

se décide à bannir la double nationalité.

Publié dans Droit, Monde, Mondialisation, Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

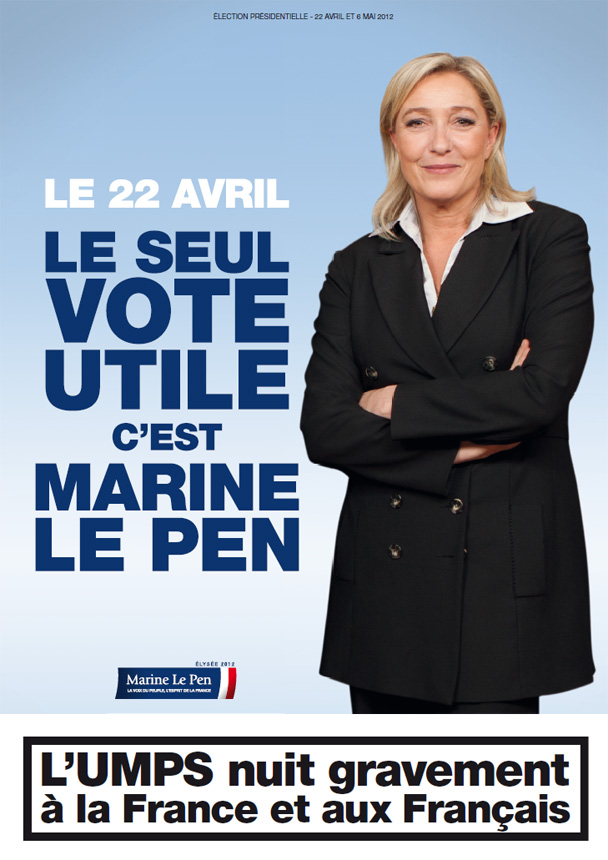

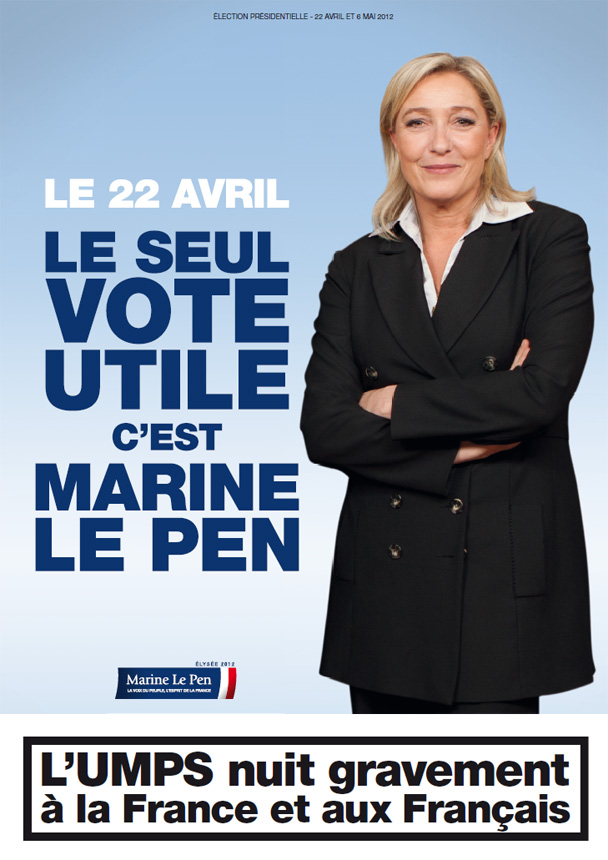

6 janvier 2013

Plaidoyer récréatif en faveur de l'égérie populiste.

Scandale dans la blogosphère néo-frontiste ! Marine

Le Pen n'ira pas manifester, le 13 janvier prochain,

contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. L'égérie

populiste serait coupable de sacrifier la famille sur l'autel de

quelque calcul politicien, lit-on ici où là. C'est traiter bien

injustement celle qui continue d'incarner, contre vents et marées,

l'espoir du redressement national.

Aujourd'hui comme hier, en effet, la priorité demeure de

renverser l'UMPS, ce syndicat d'oligarques menant le pays à sa perte.

Politique d'abord ! Dans cette optique, la "manif pour tous"

doit être analysée pour ce qu'elle est : à savoir, une funeste

opération d'enfumage, téléguidée comme toujours depuis Bruxelles et

Washington. D'ailleurs, ses organisateurs cachent mal leur

jeu : les sympathies de Frigide Barjot à l'endroit des

invertis donnent à réfléchir ; pour bénéficier d'une telle

couverture médiatique, ne faut-il pas en être, d'une façon ou d'une

autre ? Seuls des naïfs peuvent l'ignorer : le

Système (avec une majuscule SVP) ne se divise que pour mieux régner.

Dans le cas présent, il entretient sciemment l'illusion d'une

opposition entre PS et UMP, donnant à croire qu'une alternance est

possible dans notre démocratie dont les acteurs sont, en réalité, les

marionnettes d'une superclasse mondiale à la solde du capitalisme

apatride.

Dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, Marine

Le Pen avait renvoyé dos à dos chacun des deux finalistes

sélectionnés par les médias aux ordres. À l'époque, il n'était pas

question de préférer François Hollande à Nicolas Sarkozy au motif que

celui-là brouillerait plus certainement que celui-ci les repères de

la filiation. Qu'on se le dise : Marine Le Pen est

d'une autre trempe que les girouettes qui nous gouvernent !

Elle n'est pas du genre à retourner sa veste au moindre mouvement de

foule canalisé par des services préfectoraux pour le moins

complaisants... Marine Le Pen a l'étoffe d'une femme

d'État, lucide dans son jugement, ferme dans ses convictions,

déterminée dans son action. L'amour de la France, voilà son unique

passion ! Hélas, jusqu'au sein de son propre parti, les

suppôts du mondialisme redoublent d'efforts pour la faire trébucher.

Ces traitres seront châtiés comme tel le jour la France, la vraie,

retrouvera ses droits. En attendant, la nouvelle Jeanne d'Arc résiste

admirablement aux terribles pressions qui s'abattent sur elle. Bravo

Marine ! De ton obstination à rester en marge d'une manifestation dépend évidemment l'avenir de la

France, sinon celui de la planète voire de l'univers tout entiers.

Publié dans Politique, Populisme | 3 commentaires | Lien permanent

2 janvier 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

Chantre de l'égalité, le gouvernement entend surveiller

l'expression des internautes, mais aussi inculquer ses principes aux

enfants, cela dès le plus jeune âge. En s'inspirant, vraisemblablement,

des "études de genre".

L'"homophobie", voilà l'ennemi ! Du moins a-t-elle

été désignée comme telle par Mme Najat Vallaud-Belkacem,

ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement.

« Il y a quelques jours, le réseau Twitter a été le support

[...] d'un déferlement de propos d'une violence rare à l'endroit des

personnes homosexuelles », a-t-elle déploré dans une tribune

publiée par Le Monde vendredi dernier,

28 décembre 2012.

Suicides sur Twitter

Or, selon le ministre, « les messages ainsi maintenus

en accès libre [...] ont pu présenter un danger pour des jeunes

homosexuels de notre pays ». En effet, « à l'âge où

les questionnements sur la sexualité apparaissent », ils

seraient « très sensibles aux violences, y compris verbales,

homophobes » - lesquelles seraient « la première

cause de suicide chez les adolescents dans notre pays ». En

conséquence, « sans préjudice d'éventuelles actions

judiciaires », Mme Vallaud-Belkacem en appelle

« au sens des responsabilités de l'entreprise Twitter inc.,

pour qu'elle contribue à prévenir et à éviter de tels

débordements ». Celle-ci est invitée à entamer des discussions

le 7 janvier.

Canalisant l'expression des internautes, le gouvernement

entend, par ailleurs, façonner les con-sciences : de la

maternelle au lycée, « l'éducation à l'égalité des sexes doit

devenir une pratique quotidienne », a-t-il annoncé le

14 décembre. Dès la rentrée 2013, « les classes de

grande section de maternelle et des écoles élémentaires de cinq

académies expérimenteront "l'ABCD de l'égalité" » - un

« outil pédagogique » censé permettre aux enseignants

et à leurs élèves « de travailler sur les connaissances et les

comportements de chacun envers le sexe opposé ». Dans les

collèges et lycées, « des actions de sensibilisation pour

lutter contre le harcèlement et les violences sexistes verront le

jour ». En outre, les futurs enseignants

« bénéficieront d'un module de formation spécifique au sein

des écoles supérieures de professorat et de l'éducation »

dédié « à la "lutte contre les stéréotypes de genre dans les

pratiques professionnelles" ».

Changer les rôles

Déplorant que l'orientation des élèves soit « souvent

le résultat de stéréotypes intériorisés », les pouvoirs

publics vont mettre en valeur « les trajectoires de femmes

ayant réussi dans des métiers "dits d'homme", et

inversement ». Enfin, le gouvernement promet « un

nouveau plan d'action pour l'éducation à la sexualité » censé

« traiter la sexualité dans toutes ses dimensions :

physiologique, psychologique, sociale, éthique et

culturelle ». En s'inspirant des gender studies ?

Cela n'aurait rien d'étonnant. Début décembre, Mme Virginie

Duby-Muller, député UMP de Haute-Savoie, a déposé à l'Assemblée

nationale une proposition de résolution « tendant à la

création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion

de la théorie du gender en France ». À

cette occasion, elle a rappelé, entre autres, l'existence de la crèche

Bourdarias en Seine-Saint-Denis : « une crèche dont,

depuis avril 2009, les équipes, qui ont été formées par des

spécialistes suédois, pratiquent une pédagogie "active égalitaire" et

se mobilisent pour lutter contre les stéréotypes de genre qui assignent

les enfants à des rôles différents en fonction de leur sexe - "on

encourage les filles à manier le marteau à l'atelier bricolage et les

garçons à s'exprimer à l'atelier émotions" ». Or

« cette expérience pilote intéresse le gouvernement puisque

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des Femmes et Dominique

Bertinotti, ministre déléguée [sic] à la Famille l'ont visitée en

septembre dernier et affirmé clairement leur désir de multiplier ce

type de dispositif, et de réfléchir à la formation et à la pratique des

professionnels de la petite enfance ».

Cependant, rappelle encore Mme Duby-Muller, le

23 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé

l'agrément "Éducation nationale" dont bénéficiait SOS homophobie, en

tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public,

pour atteinte au principe de neutralité qui s'impose aux associations

intervenant dans l'enseignement public, ainsi que pour atteinte aux

convictions religieuses et philosophiques des élèves, de leurs parents

ou des enseignants. Preuve que le bourrage de crânes rencontre encore

quelques obstacles.

Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent

2 janvier 2013

Article publié dans L'Action Française 2000

L'union des couples homosexuels et l'homoparentalité sont

d'ores et déjà consacrées par la loi à l'étranger, où se vérifie par

ailleurs la désaffection pour le mariage. Petit tour d'horizon.

A la faveur du "mariage pour tous" et de son corollaire,

l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, des enfants

pourraient, demain, se voir réputés nés de deux pères ou deux mères.

Une situation ubuesque qui ne serait pas sans précédents. Au Québec,

une "présomption de parentalité" a été instituée en faveur des femmes

unies devant la loi. Modifié à cet effet en 2002, le code civil

appliqué dans la Belle Province envisage le recours à la procréation

médicalement assistée, mais aussi les cas où « l'apport

génétique se fait par relation sexuelle » - autrement dit avec

la complicité d'un homme consentant généreusement à quelque ébat

susceptible de palier la stérilité du ménage. Dans ces conditions, le

droit québécois le stipule explicitement, « l'enfant, issu

[...] d'un projet parental entre époux [...] qui est né pendant leur

union ou dans les trois cents jours après sa dissolution ou son

annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme

qui lui a donné naissance ».

Accrocs en série

En novembre, Le Figaro avait

signalé quelques « accrocs du mariage gay » recensés

à l'étranger. Notamment au Royaume-Uni. « Ann avait tout

d'abord consenti à ce que son mari Michael fasse don de son

sperme », racontent nos confrères Agnès Leclair et Stéphane

Kovacs. « Mais à l'annonce de la naissance d'une petite fille

chez un couple de lesbiennes, elle a craqué : le sperme ne

fait-il pas partie des "biens matrimoniaux" ?,

s'interroge-t-elle, bouleversée "comme si [son] mari l'avait trompée".

Les lesbiennes étant trop âgées, elles avaient fait appel à une mère

porteuse, tout en entamant une procédure d'adoption. Laquelle échouera,

justement à cause de leur âge... La mère porteuse accouchera donc sous

le nom de l'une d'entre elles. Et le tribunal, devant lequel Ann et

Michael tentèrent de récupérer l'enfant, donnera finalement raison au

couple de lesbiennes. » Et d'évoquer, un peu plus loin,

« le donneur qui voulait juste rendre service »,

auquel on réclame désormais le versement d'une pension alimentaire :

« "Pourquoi ne poursuit-on pas la deuxième mère, qui les a

élevées, et qui, elle, a les moyens ?", s'énerve-t-il. Quant

aux filles de douze et quatorze ans, elles sont très perturbées

psychologiquement. "Jamais je ne pourrai me marier ni avoir des

enfants", assène l'aînée. » Beau travail !

Cependant, tandis que la France s'apprête à marier des couples

homosexuels, « des États-Unis à l'Inde, en passant par les

Pays-Bas, l'Italie et le Liban, de plus en plus de voix s'élèvent

contre une norme sociale jugée dépassée ». C'est en tout cas

le constat dressé par le Courrier international

dans son dernier numéro de l'année 2012. « Katie Bolick a

tenté de cerner ce phénomène en retraçant l'histoire du mariage et de

son déclin dans un article publié dans The Atlantic.

[...] Le refus de convoler en justes noces est-il représentatif d'un

courant de fond ? se demande la journaliste américaine.

Faut-il vraiment idéaliser le mariage d'amour ? s'interroge à

son tour une humoriste à Bombay. Ne devrait-on pas autoriser les unions

avec... des appareils ménagers ? propose même un écrivain à

Milan. » De fait, l'ouverture du mariage aux couples de même

sexe serait demeurée inenvisageable si le mariage lui-même ne s'était

pas trouvé préalablement remis en cause.

Crime contre l'humanité

Cela dit, tous les habitants du village global ne sont pas

logés à la même enseigne. Le 12 décembre, le Parlement

d'Uruguay a certes approuvé un projet de loi légalisant le mariage

homosexuel. « Le petit pays sud-américain a pris une position

progressiste envers les droits des homosexuels au cours des six

dernières années, approuvant les unions civiles, les adoptions par des

couples gays et lesbiens, les changements de sexe dès l'âge de dix-huit

ans et la présence des homosexuels au sein des forces

armées », souligne l'AFP. Mais la veille de ce vote, le

secrétaire général de Nations Unis, Ban Ki-moon, avait exprimé son

indignation : « C'est un scandale que dans le monde

d'aujourd'hui, tant de pays continuent de [poursuivre] leurs citoyens

au prétexte qu'ils aiment une personne du même sexe », a-t-il

déclaré. Soixante-seize pays seraient visés par ses récriminations.

C'est le cas du Cameroun, où les paroles de

Mgr Bakot, l'archevêque de Yaoundé, prononcées pendant la

messe de minuit, n'ont pas dû choquer grand monde :

« le mariage entre personnes du même sexe est un crime sérieux

contre l'humanité », a-t-il martelé, selon les propos

rapportés par Pierre de Bellerive sur Nouvelles de France.

« Nous devons nous lever pour le combattre, avec toute notre

énergie », a-t-il poursuivi. Rendez-vous le 13 janvier !

Publié dans International, Monde, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

20 décembre 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Des Verts au FN en passant par le PS et l'UMP, le

malthusianisme nourrit la plupart des discours politiques...

La Chine « est prête à abandonner la politique de

l'enfant unique », a annoncé La Tribune

le 28 novembre 2012. Selon notre confrère Nabil Bourassi, dans

les régions les plus développées de l'empire du Milieu, les couples

devraient être autorisés prochainement à accueillir un second enfant.

Le malthusianisme s'en trouvera-t-il voué aux gémonies ? Loin

s'en faut.

L'or noir intarissable

Au printemps 2009, on s'en souvient, Yves Cochet, alors député

Vert de Paris, avait appelé à « la grève du troisième

ventre », au motif qu'un enfant européen présenterait

« un coût écologique comparable à six cent vingt trajets

Paris-New York ». À la hantise du réchauffement

climatique s'ajoute le spectre récurrent d'une raréfaction des

ressources. L'expérience donne pourtant à réfléchir : annoncé

à de multiples reprises, l'épuisement des réserves pétrolières n'en

finit pas d'être reporté ; depuis quarante ans, comme le

rappelait Georges Kaplan en juin dernier, « les réserves

prouvées mondiales [...] ont largement plus que

doublé » ; « il existe même aujourd'hui

quelques projets très sérieux de pétrole de synthèse ». C'est

dire combien le pessimisme s'avère de mauvais aloi. Pas plus que

Maurras, nous ne croyons « à la grève du génie

humain » !

Bien qu'ils en soient les chantres les plus éminents, les

écologistes n'ont pas l'apanage du malthusianisme. Sous ses diverses

déclinaisons, celui-ci façonne l'opinion publique en profondeur,

inspirant la plupart des discours politiques. À commencer par celui des

socialistes. Le Premier ministre l'a confirmé le 11 décembre,

tandis qu'il fustigeait l'évasion fiscale de Gérard

Depardieu : « on ne fera pas reculer la pauvreté si

ceux qui ont le plus [...] n'acceptent pas un peu de solidarité et un

peu de générosité », a-t-il déclaré. Ainsi la nation

serait-elle promise au rationnement selon Jean-Marc Ayrault... La mise

en place des trente-cinq heures a procédé d'un préjugé similaire, selon

lequel nous serions condamnés à partager un nombre figé d'emplois.

Traditionnellement, le Front national puise à la même source :

ne juge-t-il pas « l'immigration professionnelle [...]

particulièrement condamnable [...] alors que le chômage

explose » ?

Démondialisation

Prônée, entre autres, par Arnaud Montebourg, la

« démondialisation » transpose cette conception à

l'échelle du Village global, où l'on s'imagine qu'un emploi créé en

Chine serait nécessairement perdu en France. Or, si l'on en croit

Alexandre Gazaniol, auteur d'une note publiée par la Fabrique de

l'industrie, « l'internationalisation des entreprises a un

effet positif sur leur chiffre d'affaires, leur innovation et leur

emploi en France, et contribue donc au développement de l'activité

industrielle française ». Bien qu'elles appellent peut-être

quelque nuance, ces conclusions soulignent la complexité d'un débat

esquivé par le néo-malthusianisme, dont les adeptes feignant de croire

que l'économie est un jeu à somme nulle. N'ont-il jamais eu vent, par

exemple, des "avantages comparatifs" mis en évidence par David Ricardo

en 1817 ? « Il s'agit du meilleur exemple d'un

principe économique indéniable mais contraire à l'intuition de

personnes intelligentes », remarquent justement les

contributeurs de Wikipedia.

L'UMP n'est pas en reste : il y a un an, Alain

Moyne-Bressand, député de l'Isère, avait déposé une proposition de loi

« visant à interdire la généralisation des caisses

automatiques aux barrières de péages sur le réseau français

autoroutier » ; selon les signataires de ce texte,

parmi lesquels figuraient Lionel Luca, Christian Ménard, Jacques Myard,

Éric Raoult, Christian Vanneste..., « en temps de crise [...]

où le chômage atteint de tristes records, aucun emploi ne doit être

supprimé ou minimisé ». C'est méconnaître le caractère

dynamique de l'économie, où la « destruction »,

quoique parfois douloureuse, s'avère néanmoins

« créatrice », comme l'écrivait Joseph Schumpeter.

Les réactionnaires doivent-ils s'en offusquer ? Selon Maurras,

en tout cas, « la vérité politique et sociale qui nous conduit

n'a pas la forme du regret. Elle est plutôt désir, curiosité, solide

espérance apportant les moyens de réaliser l'avenir avec une

imperturbable sécurité. » Au passage, on rappellera que, dans

son rapport sur la compétitivité, Louis Gallois a précisément déploré

le faible niveau de robotisation de l'industrie nationale.

Qu'on le veuille ou non, il faudra compter avec le progrès

matériel. Pour le meilleur ou pour le pire. « Tous ces changements que

nous opérons dans l'économie de notre planète n'ont mené à rien

jusqu'ici et rien ne permet d'admettre qu'ils conduisent jamais à

rien », observait Maurras. Toutefois, poursuivait-il,

« nous y travaillons parce qu'il est dans notre ordre d'y

travailler ». « Animal industrieux », voilà,

selon lui, « la définition première de l'homme ».

Aussi les incantations lancées en faveur de la décroissance nous

paraissent-elles tout aussi vaines que la tentative de normaliser

l'homosexualité par l'institution d'un "mariage pour tous" :

ce ne sont jamais que les expressions multiples d'un volontarisme voué

à échec.

Publié dans Économie et Industrie, Idées | Pas de commentaire | Lien permanent

20 décembre 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Sous quelles conditions des candidats à l'adoption

parviennent-ils à accueillir un enfant ? La question mérite

d'être posée, alors que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe

pourrait prochainement changer la donne.

Plus de vingt-cinq mille foyers étaient en attente d'adoption

en 2006. Selon un rapport de l'Ined publié en 2007, tandis que huit

mille nouveaux agréments étaient alors délivrés chaque année, seuls

quatre à cinq mille enfants avaient fait l'objet d'une adoption

plénière, la plupart nés à l'étranger (80 % en 2005).

« Il y a effectivement beaucoup moins d'enfants légalement

adoptables en France que de candidat-e-s à l'adoption »,

reconnaît SOS Homophobie, dans un jargon typique récusant la

valeur générique du masculin. Toutefois, prévient l'association, il

serait « parfaitement discriminatoire » -

et donc intolérable - de donner la priorités aux couples traditionnels

si les couples homosexuels obtenaient l'autorisation d'adopter.

Discriminations

Or, les inégalités semblent d'ores et déjà flagrantes -

quoiqu'elles ne procèdent pas nécessairement d'une injustice. Parmi les

couples candidats à l'adoption, « on compte seulement

19 % d'ouvriers [...], alors qu'ils représentent 35 %

de la population active du même âge », relève l'Ined. « À

l'inverse, 25 % des candidats sont cadres alors qu'ils

représentent seulement 16 % de la population active. Le revenu

médian des candidats à l'adoption est d'ailleurs supérieur de

20 % à la médiane nationale. »

Quant à l'agrément requis pour adopter, il est « plus

fréquemment refusé aux célibataires qu'aux couples, aux couples de plus

de quarante ans qu'aux couples plus jeunes, aux parents ayant déjà des

enfants biologiques qu'aux couples n'en ayant pas, et aux candidats de

milieux sociaux défavorisés qu'aux autres ». Il est délivré

par le président du Conseil général, à l'issue d'une procédure censée

garantir, conformément aux décrets en vigueur, que « les

conditions d'accueil offertes par les futurs parents correspondent aux

besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ». Un refus

sanctionne moins de 10 % des procédures menées à

leur terme. Le cas échéant, les motifs invoqués pointent, le plus

souvent, « une perception insuffisante de la spécificité de

l'enfant adopté », un projet « prématuré »,

une attente différente de l'adoption par les deux conjoints, le deuil

du désir d'enfant biologique qui n'est pas fait.

Le pouvoir du psy

D'un département à l'autre, « il existe de fortes

différences [...] dans les taux d'abandon avant agrément et dans la

proportion de candidats qui réussissent à adopter après

agrément », comme le relève, dans ses conclusions pour l'Ined,

Mme Catherine Villeneuve-Gokalp. Les interventions des

psychologues, « animés par des conceptions différentes de

l'adoption », expliqueraient en partie ce constat, suscitant

« une présélection plus ou moins forte des

candidats ». De fait, lorsque les entretiens auxquels ils sont

soumis « deviennent dérangeants, voire conflictuels, certains

candidats refusent de les poursuivre ou anticipent un rapport

défavorable suivi d'un refus d'agrément et préfèrent renoncer à leur

projet ». L'Ined cite un refus d'agrément « opposé à

une célibataire pour manque d'image masculine empêchant l'enfant de

"faire son Œdipe" » : preuve qu'en dépit du droit, on

traîne parfois les pieds au plus près du terrain... « La

possibilité de demander que les investigations soient refaites par

d'autres personnes existe, mais elle est peu utilisée »,

précise l'Institut. Peut-être les homosexuels décidés à adopter

feront-ils preuve d'une opiniâtreté inédite ? En cas de

recours gracieux déposé auprès du président du Conseil général,

celui-ci revient sur sa décision « près d'une fois sur

deux ». À ce stade, les candidats malheureux ont tout intérêt

à entamer une nouvelle demande d'agrément, « plutôt que de tenter un

recours contentieux qui ne leur fera guère gagner de temps, risque de

leur être défavorable et leur attirera l'hostilité des services

d'adoption, hypothéquant ainsi leurs chances pour une nouvelle

demande ». Mais là aussi, peut-être des homosexuels

s'inscrivant dans une démarche militante seraient-ils tentés, le cas

échéant, d'agir différemment ?

Soutien associatif

À cet effet, ils bénéficieraient vraisemblablement d'un

soutien associatif qui s'avère d'ores et déjà déterminant. Du moins

pour l'adoption internationale. Celle-ci « dépend des réseaux

d'information et de leur facilité d'accès », explique

Mme Villeneuve-Gokalp. « En particulier, les

célibataires, surtout les hommes, sont souvent mal accueillis par les

associations de parents adoptifs. » Créée en 2006, l'Agence

française pour l'adoption (AFA) devait contribuer à « réduire

ces inégalités ». Quoi qu'il en soit, « les

variations annuelles du nombre d'enfants adoptés à l'étranger

rappellent, s'il en est besoin, que l'origine des différences se situe

aussi dans les réglementations des pays d'origine ». Or,

« seuls trois pays, les États-Unis, le Brésil et l'Afrique du

Sud pourraient potentiellement répondre aux demandes des couples

homosexuels », selon Arnaud Del Moral, chargé de la stratégie

et des procédures d'adoption à l'AFA. Celle-ci « appréhende

que les couples dont les dossiers ne seraient pas envoyés dans des pays

où ils n'ont aucune chance d'aboutir se retournent contre elle devant

les tribunaux administratifs », résume, dans Le Figaro,

notre consœur Agnès Leclair. Qu'en pense le Défenseur des droits, ayant

succédé à la Halde ?

Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent