18 mars 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Quelques mots sur le premier sommet UE-Maroc.

Grenade a accueilli les 6 et 7 mars le premier sommet

UE-Maroc. En marge de la réunion, Madrid n'avait pas manqué d'agiter

son étendard féministe, ouvrant un séminaire traitant des

« questions liées au genre [sic] au niveau local au Maroc et

en Espagne ».

Selon la déclaration conjointe adoptée à son issue,

« le sommet couronne une intense période d'accélération dans

les relations UE-Maroc, initiée par l'entrée en vigueur de l'Accord

d'association en mars 2000, renforcée par la mise en place du Plan

d'action, dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, en

juillet 2005 et par l'adoption du document conjoint sur le Statut

avancé lors du Conseil d'association d'octobre 2008 ».

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en

place, à terme, un espace économique commun. Cela implique, entre

autres, « le rapprochement du cadre législatif du Maroc à

l'acquis communautaire » et « la conclusion d'un

Accord de libre échange global et approfondi ». Une approche

« globale et équilibrée » des migrations, incluant

« une coopération pour le retour et la réadmission des

migrants en situation irrégulière », devrait en outre

constituer « un élément fondamental » du partenariat

entre l'UE et le Maroc.

Lequel aurait déjà réalisé un effort de réformes majeur, selon

Angel Lossada, le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères.

L'UE y répondrait en faisant de Rabat le plus grand bénéficiaire d'aide

du programme de voisinage. L'objectif serait de « partager, à

l'avenir, tout sauf les institutions ».

Publié dans Europe | 1 commentaire | Lien permanent

18 mars 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Quelques nouvelles sur le SEAE et la défense européenne.

Les quolibets cesseraient-ils de pleuvoir ? Le

Gymnich de Cordoue (réunion informelle des ministres des Affaires

étrangères), les 5 et 6 mars, a donné lieu à quelques signes

de soutien à Mme Catherine Ashton, Haut Représentant de

l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de

sécurité. Auparavant, celle-ci avait rencontré à Paris Hervé Morin –

lequel avait raillé publiquement son absence à la réunion informelle

des ministres de la Défense... Sans doute l'heure n'est-elle plus à

l'échange de phrases assassines, tandis que s'intensifient

vraisemblablement les négociations censées définir l'architecture du

Service européen pour l'Action extérieure (SEAE).

Diplomatie féministe

Un projet doit être présenté par Mme Ashton d'ici la

fin du mois d'avril. S'exprimant devant le Parlement européen le

mercredi 10 mars, le Haut Représentant a prétendu se

distinguer des sceptiques et autres réfractaires qui

« préfèrent minimiser les pertes apparentes plutôt que de

maximiser les gains collectifs ». La Britannique a annoncé,

par ailleurs, que le SEAE serait représentatif de l'Union quant à la

géographie et... l'égalité des sexes. « C'est la seule façon

acceptable de procéder », a-t-elle même affirmé.

Le 4 mars, le ministre britannique des Affaires

étrangères, David Miliband, et son homologue suédois, Carl Bildt,

avaient publié « une lettre ouverte exprimant leurs

inquiétudes face à certaines querelles interinstitutionnelles

évidentes », selon le résumé d'Euractiv (08/03/2010).

Bien que le traité de Lisbonne ait été signé le 13 décembre

2007, on ignore encore quelles responsabilités seront retirées à la

Commission. Les deux ministres estiment « qu'une

nouvelle culture pourrait être l'aspect le plus difficile à développer

pour le SEAE ». Un enjeu souligné par notre confrère Nicolas

Gros-Verheyde : « Entre civils et militaires, entre

fonctionnaires de la Commission – soumis à une forte hiérarchie et

davantage orientés vers la gestion de programme – et ceux du Conseil

– plus petite organisation, habituée à une hiérarchie courte

et plus politique, sans compter les diplomates nationaux, il y a aussi

un abîme et des cultures fort différentes qu'il va falloir marier, avec

harmonie. » (Bruxelles 2,

05/03/2010)

Flotte aérienne militaire

Pour seconder le Haut Représentant, la France aurait présenté

au poste de secrétaire général la candidature de Pierre Vimont, actuel

ambassadeur à Washington, ancien directeur de cabinet de Michel Barnier

puis de Philippe Douste-Blazy lors de leur passage au quai d'Orsay.

Signalons enfin la création imminente d'un commandement

européen du transport aérien (EATC pour European Airlift Transport

Command) entre la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

Selon les explications du ministère de la Défense, « il aura

pour mission de coordonner l'emploi des avions de transport militaires

des quatre nations membres, afin d'harmoniser leur planification. Cette

organisation permettra d'optimiser la rationalisation des coûts pour

l'acheminement du personnel et du fret par voie aérienne militaire.

[...] Lorsqu'une des nations membres dispose d'une capacité de

transport disponible, elle la propose aux autres nations. À l'inverse,

si elle est confrontée à un besoin urgent, elle peut solliciter les

moyens des partenaires. » C'est un pas significatif vers la

mutualisation des moyens militaires, dont la crise rend la tentation

d'autant plus pressante.

Publié dans Défense, Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

18 mars 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Les initiatives en faveur de l'éducation se sont multipliées

dans les "quartiers sensibles". Mais cela s'est fait de façon éparse,

sans que les pouvoirs publics soient en mesure d'évaluer l'incidence

des efforts consentis.

La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine du 1er août 2003 avait inscrit l'éducation

parmi les orientations prioritaires de la politique de la ville. Aussi

la commission des Finances du Sénat s'est-elle interrogée sur

« l'émergence d'un domaine de compétences partagées »

avec l'Éducation nationale.

Prolifération

Dans un rapport publié le 2 mars, Philippe Dallier et

Gérard Longuet présentent quelques difficultés posées par « la

prolifération des interventions éducatives dans les quartiers

sensibles » : « méconnaissance des

dispositifs, effets de concurrence ou de redondance entre les

dispositifs, difficultés de coordination entre des intervenants

nombreux qui ne peuvent de surcroît agir que dans un laps de temps par

définition limité ».

Entre autres opérations censées contribuer « à

l'insertion sociale et à la prévention de l'exclusion, à l'éducation à

la citoyenneté et à l'environnement, mais également pour une part à la

prévention de la délinquance et à l'amélioration de la tranquillité

publique » : les Internats d'excellence ;

les Projets de réussite éducative, offrant un accompagnement

« sur toutes les dimensions » (scolarité, santé,

éducation, culture, sports...) ; les Écoles de la deuxième

chance, qui visent l'insertion professionnelle de jeunes sans diplôme

ou qualification ; le parrainage de lycéens par des étudiants

de grandes écoles ; le "busing" « destinée à "casser"

les ghettos scolaires en école élémentaire en organisant la poursuite

du cycle éducatif dans une autre école de la même

ville » ; l'École ouverte, qui consiste à ouvrir les

lycées et collèges les mercredis et samedis et pendant les vacances.

On compterait 800 000 bénéficiaires, âgés

principalement de onze à dix-huit ans. Évalué à 160 millions

d'euros, le coût de ces dispositifs apparaîtrait « sans

commune mesure avec les montants mis en place au titre de l'Éducation

nationale ». Selon la Rue de Grenelle, les établissements de

l'éducation prioritaire bénéficieraient de 15 % de moyens

supplémentaires par rapport aux établissements de droit commun.

Paradoxe

En pratique, on relève des situations paradoxales mises en

exergue par la Cour des comptes : « Les élèves sont

ainsi plus nombreux par classe (24 en moyenne) dans les écoles

primaires classées en éducation prioritaire dans l'académie de Créteil

qu'ils ne le sont dans la moyenne nationale des écoles primaires

classées hors éducation prioritaire (23,5) ! »

D'un façon générale, la déclinaison des politiques nationales

au niveau local ne serait pas réellement connue. Les parlementaires

fustigent une « approximation dans le recensement des moyens

publics » qui ne permettrait pas « de créer une

dynamique vertueuse entre la mise en œuvre de la politique, son

évaluation et l'ajustement financier et technique des actions en

fonction des résultats de performance ».

Sigles charmeurs

Tandis que la coordination « resterait tributaire de

la bonne volonté individuelle des acteurs locaux », les

pouvoirs publics paraissent réduits à faire du bricolage. « La

Cour des comptes relève que "le foisonnement et l'empilement des

dispositifs d'intervention éducative en direction des quartiers

sensibles induisent une complexité qui constitue un obstacle à

l'appropriation, et donc à l'efficacité et à l'efficience des

dispositifs". Ainsi huit configurations sont possibles selon que

l'élève est scolarisé, ou non, dans un établissement de l'éducation

prioritaire ou qu'il réside, ou non, dans le périmètre d'un CUCS

[contrat urbain de cohésion sociale] ou d'une ZUS [zone urbaine

sensible]... »

Une clarification s'impose, mais l'inertie semble de mise. La

première révision du "zonage" des quartiers bénéficiaires d'un soutien

particulier devait intervenir en 2009. « Son report témoigne

de la difficulté à entrer dans une logique évolutive qui s'écarte du

principe de la garantie des droits acquis », déplorent les

sénateurs. Dans ces conditions, « on peut douter de

l'efficacité d'un accroissement des moyens sans révision des modalités

de fonctionnement ».

Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent

12 mars 2010

Un sénateur demande que la République instaure « une Journée

nationale de la laïcité et de la cohésion républicaine ».

Une

complice du député Jacques Myard sévit à la chambre haute.

Mme Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône, membre du

Parti radical, « demande que la République française instaure

une Journée nationale de la laïcité et de la cohésion

républicaine ». À cet effet, elle a déposé une

proposition de résolution, enregistrée à la présidence du

Sénat le 23 février.

« Force est malheureusement de constater

qu'aujourd'hui [la laïcité] est de plus en plus remise en question par

des mouvements communautaristes, corporatistes, intégristes ou

racistes », déplore-t-elle dans l'exposé des motifs.

« La France est, et doit rester, une et

indivisible », affirme-t-elle. Aussi le Sénat devrait-il

« proclamer solennellement son attachement à ce principe

constitutionnel ».

« Non fériée ni chômée », cette journée

serait fixée au 9 décembre, « date anniversaire de la

loi concernant la séparation des Églises et de l'État, du temporel et

de l'intemporel » [sic]. Elle permettrait « chaque année

de faire le point sur les différentes actions menées en la matière tant

par les ministères concernés que par les associations et les

sociétés ». Il serait même « judicieux »

qu'elle « devienne également le jour référent pour la Journée

défense et citoyenneté, reflet de l'attachement à notre pays et aux

valeurs républicaines qui sont les siennes ».

Fait remarquable, Mme Joissains a préféré

« que ce dispositif soit présenté dans le cadre d'une

résolution, conformément au souhait exprimé par la commission des Lois

du Sénat en février 2002 qui estimait que l'instauration d'une

journée nationale revêtait "un caractère plus symbolique que normatif" ».

Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent

8 mars 2010

Le Conseil prétend éradiquer la violence à l'égard des femmes

dans l'Union européenne. Aperçu de ses conclusions.

En ce lundi 8 mars, décrété journée internationale de

la femme par l'Organisation des Nations unies, le Conseil a adopté des

conclusions « concernant l'éradication de la violence à

l'égard des femmes dans l'Union européenne ». Ce

document de sept pages s'inscrit dans la continuité de

l'abondante littérature consacrée à l'égalité hommes-femmes par les

institutions européennes, dont les ministres énumèrent moult références.

On relève quelques orientations concrètes :

« promouvoir l'introduction d'un numéro de téléphone commun et

gratuit [...] pour fournir des informations précises et actualisées et

une assistance aux femmes victimes de la violence » ;

« renforcer la protection des femmes victimes de la violence

lorsqu'elles exercent leur droit à la libre circulation au sein de

l'Union européenne » (des négociations sont en

cours) ; « prendre les premières mesures en vue de la

création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes,

en s'appuyant sur les structures institutionnelles

existantes » (tel l'Institut européen pour l'égalité entre les

hommes et les femmes, fraîchement installé à Vilnius, en Lituanie).

Études et statistiques insuffisantes

« On ne dispose toujours pas de données à jour,

fiables, précises et comparables, tant au niveau national qu'au niveau

de l'UE », déplore le Conseil, « et le phénomène de

la violence à l'égard des femmes n'a toujours pas fait l'objet d'une

étude approfondie au niveau de l'UE, ce qui limite la perception que

l'on peut avoir de son ampleur véritable et empêche le développement de

stratégies et de mesures au niveau national ainsi qu'une réaction

efficace au niveau de l'UE ». En outre, il

serait « essentiel d'aborder sur un plan

international l'échange de connaissances, de méthodes et de meilleures

pratiques au sein de l'UE et avec des pays tiers ayant une certaine

expérience de la lutte contre les pratiques traditionnelles

préjudiciables (telles que les mutilations génitales féminines) et

contre la traite des êtres humains ».

Selon les ministres, « la lutte contre la violence à

l'égard des femmes passe par une participation active des hommes,

permettant de remettre en cause les idées reçues et les rôles dévolus

aux hommes et aux femmes afin de promouvoir des relations basées sur le

respect, l'égalité et les valeurs démocratiques ». Aussi

invitent-ils la Commission et les États membres à « réaliser

des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour

lutter contre des normes culturelles discriminatoires et venir à bout

des stéréotypes sexistes très répandus et de la stigmatisation sociale

qui légitiment et perpétuent la violence à l'égard des

femmes ».

Manifestement, le Conseil exclut l'hypothèse selon laquelle la

violence masculine serait le « corollaire tragique et

inexcusable » de la « dévaluation de la

virilité » – thèse qui serait vraisemblablement celle

Mme Claude Habib. « Face à la multiplication des

viols, au développement des violences conjugales, à la perte du respect

dû aux femmes par des hommes déboussolés, qui semblent répondre par la

brutalité ou le mépris à l'agression symbolique du féminisme, elle veut

croire à un sursaut de cette générosité virile qui est au fond

l'essence de la galanterie », rapporte

Stéphane Blanchonnet. « Retrouver les voies de

l'apaisement, de l'amour et de la confiance entre les hommes et les

femmes, c'est d'abord cesser de dénier aux hommes leur rôle de

protecteurs naturels, rôle qu'ils souhaitent jouer spontanément à

l'égard de leur compagne mais qui est constamment moqué, tourné en

dérision, ringardisé (comme tout ce qui rappelle les différences, les

inégalités, les traditions) dans le discours médiatique, la fiction

télévisuelle ou la publicité. » Ainsi que dans les arcanes

européens.

Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent

7 mars 2010

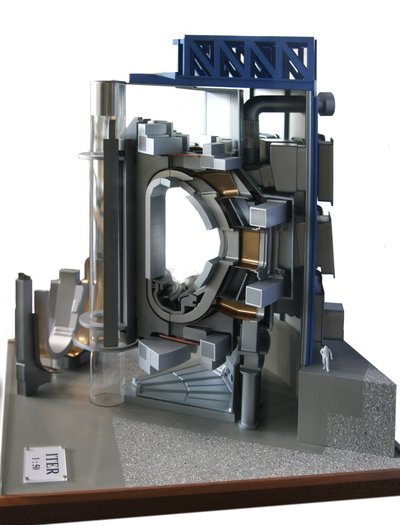

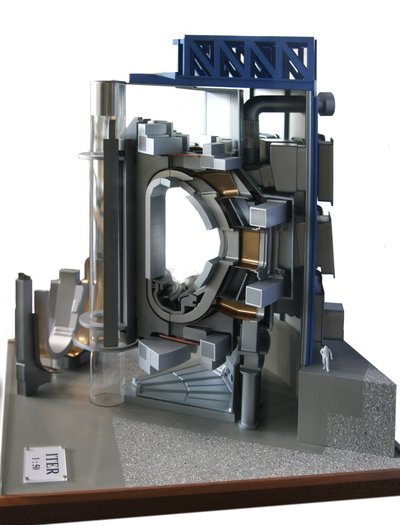

Nouveau pas vers la maîtrise de la fusion nucléaire, la mise

en œuvre du projet ITER s'inscrit dans un cadre juridique

original : contrairement à de nombreux réacteurs de recherche

internationaux, ITER sera considéré comme une "installation nucléaire

de base", dénomination recouvrant l'ensemble des centrales nucléaires

en activité en France.

La chambre basse est saisie d'un projet de loi, adopté par le

Sénat, autorisant l'approbation d'un protocole « relatif au

rôle de l'inspection du travail sur le site de l'Organisation

internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au

travail ». Ce projet serait « l'un des plus

prometteurs pour l'avenir de l'énergie nucléaire » selon

Michel Destot, auteur d'un rapport

enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le

24 février. La construction, dans les Bouches-du-Rhône, de

l'International thermonuclear experimental reactor devrait permettre

des avancées significatives vers la maîtrise de la fusion nucléaire.

Les avantages de la fusion

« Les deux principales réactions nucléaires

permettant de produire de l'énergie sont la fission d'un noyau

atomique, et la fusion de deux noyaux », rappelle le

député-maire de Grenoble. « La réaction de fission est à

l'origine des premiers réacteurs nucléaires, et reste le seul processus

nucléaire actuellement utilisé pour produire industriellement de

l'électricité. Bien que plus difficile à provoquer et entretenir

artificiellement, la fusion nucléaire possède trois avantages

considérables sur la fission. En premier lieu, elle ne produit pas de

déchets radioactifs à haute radioactivité et à vie longue. [...] En

second lieu, la fusion recourt à des matières premières bien plus

abondantes que l'uranium ou le plutonium requis par les centrales à

fission actuelles. Théoriquement, la fusion de deutérium et d'hélium

est même un procédé permettant de créer de l'énergie sans limite, le

deutérium étant très abondant dans la nature. En pratique, les moyens

technologiques disponibles impliquent l'utilisation de tritium, extrait

du lithium, dont les ressources sont finies, mais sans commune mesure

avec celles actuellement disponibles pour l'uranium naturel. Enfin, la

fusion nucléaire permet, avec peu de matières premières, de produire

une quantité très importante d'énergie. On estime que la réaction de

fusion génère au moins quatre fois plus d'énergie par atome que la

réaction de fission. »

Ces perspectives justifient les investissements

consentis : 10 milliards d'euros sur quarante-cinq

ans. Lancé dès 1985 par Mikhaïl Gorbatchev, le projet ITER bénéficie de

l'implication de sept parties – l'Europe, la Chine, la Corée du Sud,

les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Russie – dont la majorité des

contributions à la construction du réacteur seront fournies en nature.

« Afin de faire pencher la balance en faveur du site français

de Cadarache, soutenu par l'ensemble de l'Union européenne, celle-ci

accepta de prendre en charge une part importante des frais de

construction d'ITER (45,46 % contre environ 9,09 %

pour les autres) », poursuit le parlementaire. « La

contribution européenne est fournie par l'intermédiaire d'une agence

implantée à Barcelone, baptisée "F4E" (Fusion for energy), dotée d'un

budget de 4 milliards d'euros pour les dix premières années du

projet ITER. »

Forte implication française

« En plus de sa participation au financement de F4E,

la France assume également un certain nombre de charges financières au

titre d'État d'accueil. [...] L'ensemble des contributions françaises à

ITER est estimé à 871,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent

l'aménagement des voies d'accès au site de Cadarache et la construction

d'un lycée international à Manosque pour accueillir les enfants des

personnels de l'organisation ITER. » Des retombées économiques

positives sont escomptées à court terme : « L'arrivée

de 400 fonctionnaires internationaux, et les nombreux

chantiers qui seront lancés dans le cadre du projet, [devraient]

générer environ 3 000 emplois indirects pendant la

construction du réacteur, et 3 200 une fois celui-ci en état

de fonctionner. D'ores et déjà, les entreprises françaises se sont vues

attribuer 230 millions d'euros de contrats. »

« Ce réacteur de recherche est soumis aux mêmes

obligations de transparence et de sûreté que n'importe quelle centrale

électronucléaire sur notre territoire », souligne le

rapporteur. En effet, toutes les parties auraient convenu

« qu'il n'était pas pensable d'entretenir un soupçon d'opacité

pour un programme aussi important. C'est pourquoi l'applicabilité des

règles nationales régissant les activités nucléaires a été prévue dès

l'origine. » En conséquence, l'Autorité de sûreté nucléaire

sera autorisée à effectuer des contrôles sur le site. C'est une

première exception au regard du droit commun des organisations

internationales tel que prévu par la convention de Vienne de 1961 sur

les relations diplomatiques de 1961. « Une deuxième série

d'exceptions est prévue, qui fait l'objet du présent protocole

additionnel. [...] L'accord du 7 novembre 2007 prévoit, à ses

articles 3 et 17, que l'inspection du travail peut contrôler le respect

par ITER des règles nationales en matière de santé et de sécurité au

travail. La signature d'un accord entièrement consacré à ce thème était

imposée par ce même article. »

Cela favorisera « l'acceptabilité par la population

d'un programme de recherche qui suscite un important espoir »

selon M. Destot, qui invite naturellement la commission des Affaires

étrangères de l'Assemblée à adopter ce projet de loi.

Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaire | Lien permanent

5 mars 2010

Une "mission exploratoire" s'est rendue en

Polynésie française du 31 octobre au 6 novembre 2009.

Elle portait sur la création d'une agence d'urbanisme et la

redynamisation de sites de défense. Son

rapport a été publié par la Documentation française le

23 février. En voici un aperçu.

« Le modèle de développement de Tahiti [...] serait

proche d'une rupture », affirment Patrick Albrecht, Patrick

Cunin et François Wellhoff. Leur constat semble alarmant :

« L'île regroupe plus des trois quarts de la population

polynésienne sur une bande étroite entre la mer et la montagne. La

croissance démographique a été soutenue, due à un taux de natalité

élevé et à une migration depuis les autres archipels. Il en résulte une

urbanisation désordonnée et proliférante de l'ensemble de la plaine

côtière autour de Papeete, fruit d'un aménagement privé d'opportunités

foncières. Alors que les besoins fonciers restent forts, l'urbanisation

a atteint ses limites : étalement urbain y compris sur les

piémonts, asphyxie de la circulation automobile, quartiers d'habitat

insalubre, absence de réseaux collectifs d'assainissement... Une

difficulté supplémentaire pour la Polynésie est son étendue,

équivalente à celle de l'Europe. L'accès aux soixante-seize îles

habitées est problématique. La majorité des archipels n'ont pas de

réseau d'eau potable ni d'assainissement, l'habitat y est sans confort,

les zones agricoles ne sont pas équipées. »

Dans ce contexte, alors que la fréquentation touristique

aurait chuté d'un quart en 2009, une réduction de moitié des

effectifs militaires stationnés en Polynésie est programmée. Cela n'ira

pas sans conséquences économiques et sociales, préviennent les

rapporteurs. qui ont reçu les maires des six principales communes

affectées par les restructurations : Faa'a, Papeete, Pirae,

Arue, Mahina et Taiarapu-Est. Lesquels auraient des opportunités à

saisir. En effet, la « densification des sites

militaires » permet d'envisager la cession d'une vingtaine

d'hectares sur Tahiti à partir de 2011. Or, « le maire de

Mahina attend depuis fin 2007 un accord formel du ministère de la

Défense pour réaliser une station d'épuration communale ».

Plus généralement, de nouvelles voies s'ouvrent ainsi au développement

économique.

Reste à mettre en place la "gouvernance" adéquate.

« La récente instabilité politique du Pays n'a pas été

favorable à la mise en perspective des projets et a créé un obstacle à

la continuité de l'action publique », déplorent les

rapporteurs. « Pourtant dépasser le court terme est

indispensable pour affronter la triple crise économique, sociale et

écologique (pollutions) qui menace l'avenir de ce "paradis

terrestre". » Cela suppose « un fort partenariat

entre les responsables du Pays (défenseurs, vis-à-vis de l'État, de

leur large autonomie), les élus communaux (détenteurs de peu de leviers

d'intervention mais proches de leurs concitoyens) et l'Etat représenté

par le Haut-Commissariat ».

Saluant une « nouvelle volonté de

coopération », la mission se veut optimiste. Mais il ne faudra

pas décevoir, « car un échec des dispositifs envisagés

alimenterait une fois de plus le scepticisme des acteurs publics et des

citoyens sur la possibilité de mener en Polynésie des démarches

durables ». Affaire à suivre.

Publié dans Outre-mer | Pas de commentaire | Lien permanent

4 mars 2010

Madrid continue d'agiter son étendard féministe sur la scène

internationale.

« Les droits de la femme et la lutte contre la

violence à caractère sexiste » sont « au centre des

activités des Nations Unies cette semaine », a annoncé la

présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne.

Devant la commission de l'ONU sur la condition juridique et

sociale de la femme, le ministre espagnol de l'Égalité « a

réitéré ce lundi [...], au nom de l'UE, l'engagement des États membres

envers la déclaration et la plateforme d'action de Pékin, à l'occasion

de son quinzième anniversaire. [...] Mme Aído a de plus

affirmé qu'"il est urgent d'entreprendre de nouvelles actions" afin de

répondre aux besoins des jeunes filles et des femmes après des conflits

armés et a jugé "essentiel" [...] d'élargir l'accès à l'information sur

la santé sexuelle et reproductive. » Signalons au passage que

l'ONU s'apprête à regrouper, sous la houlette d'une direction commune,

ses différentes composantes censées œuvrer en faveur de l'égalité

hommes-femmes.

Dès demain, Madrid réaffirmera son volontarisme féministe par

la voix de Miguel Lorente, délégué du gouvernement espagnol en charge

des questions liées à la violence sexiste. En marge du premier sommet

UE-Maroc, celui-ci doit ouvrir un séminaire de deux jours portant sur

les sujets suivants : « genre et participation politique à

l’échelle locale » ; « questions liées au

genre au niveau local au Maroc et en Espagne » ;

« perspectives d’intégration de l’égalité des sexes dans les politiques

publiques locales ».

Publié dans Europe, Féminisme & Genre | 1 commentaire | Lien permanent

4 mars 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Les propositions de loi présentées à l'Assemblée nationale

revêtent parfois un caractère insolite.

Parmi les textes enregistrés le 24 janvier à la

présidence de la chambre basse, on remarque celui signé par Lionel

Lucas et treize autres députés, « visant à modifier le statut

juridique du cheval en le faisant passer d'animal de rente à animal de

compagnie ». À ce jour, déplorent les parlementaires, le

cheval est « toujours assimilé à un animal de rente dont le

destin final est l'abattoir ».

Jean-Claude Bouchet, Jacques Remiller et Bernard Reynès, quant

à eux, voudraient « valoriser la qualité et l'origine des

fruits et légumes produits sur le territoire national ». À cet

effet, ils proposent « d'introduire l'obligation d'apposer une

pastille autocollante tricolore sur tous les fruits et légumes produits

sur le territoire national ».

Contre l'obésité

Prenant les citoyens par la main, un groupe de députés affirme

que « dans un contexte d'accroissement de l'obésité en France,

l'éducation à la nutrition et à l'alimentation dans les établissements

d'enseignement des premier et second degrés paraît plus que jamais

nécessaire ».

Un autre promeut « l'installation de distributeurs

automatiques de produits sains dans les lieux publics et les

entreprises ». Selon ces parlementaires, « rendre

indissociable l'installation de distributeurs automatiques de produits

de "snacking" de l'installation de distributeurs de produits sains est

un moyen de permettre aux consommateurs de ne pas uniquement avoir

accès à des produits qui peuvent contribuer au déséquilibre

alimentaire. [...] Cette proposition de loi prévoit que toute

administration publique, toute entreprise publique ou privée doit

installer des distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de

boissons non sucrées là où existent déjà des distributeurs automatiques

de boissons sucrées et de produits alimentaires à forte teneur en

sucre, en sel ou en matière grasse. »

Intentions louables, dont on se demande toutefois si

la poursuite ne contribue pas à entretenir l'obésité de l'État – qui se

mêle de tout – et les lourdeurs administratives.

Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent

4 mars 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Le congé maternité en débat au Parlement européen.

L'UE s'achemine vers l'allongement de la durée minimale du

congé de maternité. La Commission européenne avait proposé qu'elle soit

portée de quatorze à dix-huit semaines (contre seize en France). Un

progrès jugé insuffisant par la commission des Droits de la femme du

Parlement européen, qui s'est prononcée le mardi 23 février

pour une durée minimale de vingt semaines. Par dix-neuf voix pour,

treize contre et une abstention, elle a adopté le rapport sur la santé

et la sécurité des travailleuses enceintes rédigé par la Portugaise

Edite Estrela, membre du groupe de l'Alliance progressiste des

Socialistes et Démocrates (S&D).

En vertu de la directive actuellement en vigueur, les femmes

sont déjà tenues de prendre deux semaines de repos, avant ou après

l'accouchement. Le projet de révision imposerait six semaines après la

naissance de l'enfant, dont l'allaitement se trouverait ainsi facilité.

Dans un communiqué, le Parlement européen souligne que « les

États membres devraient encourager l'octroi de congé dans cette

perspective ». Selon la commission parlementaire, ils

devraient également « veiller à ce que les pères soient

habilités à prendre un congé de paternité entièrement payé d'au moins

deux semaines » (onze jours dans l'Hexagone).

Cela tranche avec le féminisme auquel nous avaient habitués

les arcanes européens. Le secrétaire national de l'UMP s'en est

ému : selon Philippe Juvin, ces propositions

« stigmatisent les femmes dans leur rôle de mère. Ce texte

n'est que l'aboutissement d'un lobbying des

intégristes de tout crin et ne permettra pas de promouvoir

l'émancipation des femmes dans nos sociétés ». « Avec

le rapport Estrela, ajoute-t-il, la gauche réenferme la femme dans le

modèle opprimant de la maternité exclusive. »

Que la "droite" se rassure : rien n'est encore joué.

Le 25 mars, les députés seront appelés à s'exprimer en session

plénière. Il faudra ensuite solliciter l'accord du Conseil des

ministres, où la Grande-Bretagne affichera vraisemblablement ses

réticences. « La directive devrait mettre en place des

standards minimum au niveau européen pour la santé et la sécurité des

femmes enceintes et ne pas ajouter de coûts supplémentaires sur la

feuille de paye pour les entreprises déjà surtaxées et les systèmes de

santé nationaux », a indiqué le directeur de la chambre de

commerce britannique cité par AP (Euractiv,

26/02/2010).

Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent