18 avril 2014

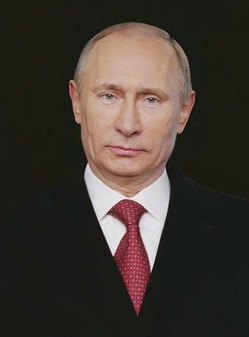

Petite pique lancée en direction des adorateurs de Vladimir

Poutine.

Au détour d'un

article de La Croix, nous

apprenons que la pratique religieuse chrétienne serait encore plus

faible en Russie qu'en France ! C'est dire combien doivent

être tempérés les espoirs des catholiques se tournant vers

Moscou. Relayant activement la propagande du Kremlin, les

réactionnaires à sa botte ne sont que les idiots utiles du nationalisme

russe. De fait, les dénonciateurs les plus virulents du "parti de

l'étranger" ne sont pas les moindres de ses représentants... En

cause, comme toujours : la complaisance dans la marginalité et

l'illusion volontariste qui l'accompagne.

Publié dans Idées, International, Monde | 1 Commentaire

17 avril 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

Érigé en "bien commun" de l'humanité, l'Internet n'en reste

pas moins placé sous la domination des États-Unis. Sa gouvernance est

appelée à évoluer, au gré des rapports de forces mondiaux et de leur

évolution.

Les 23 et 24 avril 2014 se tiendra à Sao Paulo le

forum Net Mundial, dont les participants débattront de l'avenir de la

gouvernance de l'Internet. Parviendront-ils à s'accorder sur une

feuille de route ? Le cas échéant, celle-ci devra indiquer

« une voie à suivre pour faire évoluer et mondialiser les

institutions et les mécanismes actuels », selon le vœu des

organisateurs brésiliens. Dans ce cadre, la Francophonie a une carte à

jouer, plaide Nathalie Chiche, membre du Conseil économique, social et

environnemental, dans les colonnes du Monde. Quoi

qu'il en soit, beaucoup dépendra du bon vouloir de Washington.

Le rôle clef de l'Icann

Pour l'heure, en effet, le gouvernement américain continue

d'exercer un contrôle sur l'Icann (Internet Corporation for assigned

names and numbers), un organisme privé régi par le droit californien,

qui assure une double mission cruciale : il supervise, d'une

part, l'attribution des adresses IP (Internet protocol) - des séries de

chiffres identifiant chaque point d'accès au réseau mondial – et,

d'autre part, la gestion des noms de domaines – ces adresses

intelligibles grâce auxquelles les internautes se repèrent dans les

méandres de la Toile. Plus concrètement, c'est sous la houlette de

l'Icann que sont mis en vente de nouveaux domaines de premier niveau,

venant s'ajouter aux ".com", ".net" et autres ".fr". Ainsi est-il

envisagé de créer des domaines en ".vin" et ".wine", par exemple, ce

dont Paris s'est inquiété le mois dernier. Selon le Quai d'Orsay, en

effet, « des irrégularités sont intervenues dans le cours de

la procédure ». Or, rappelle-t-il, « la France [...]

attache la plus haute importance à la protection des indications

d’origine dans toutes les enceintes, y compris sur Internet ».

À l'inverse, l'Icann peut suspendre des domaines – l'Irak en a

déjà fait les frais, tout comme l'Afghanistan. Soucieux de rééquilibrer

les forces en présence, Pékin « a émis le souhait de disposer

de sa propre racine », comme le rappelle David Fayon dans son

ouvrage Géopolitique d'Intenret (Economica, 2013,

220 p., 24 euros). « Outre

l'affranchissement de la mainmise américaine et de l'Icann, cela

permettrait à l'empire du Milieu de mieux contrôler le contenu de

l'Internet chinois », souligne-t-il. De fait, le transfert des

prérogatives de l'Icann à l'Union internationale des télécommunications

(UIT), rattachée à l'ONU, promu par la Chine, mais aussi par la Russie

et l'Arabie saoudite, entre autres, pourrait traduire « une

reprise en main des États sur Internet face à une vision ouverte et

multipartite de la géopolitique d'Internet ». On n'en est pas

encore là, bien que les États-Unis se disent prêts à lâcher du lest.

Sans doute sont-ils contraints à pareille annonce pour préserver une

influence aussi grande que possible en dépit de la pression croissante

des pays émergents. Une partie similaire se joue au Fonds monétaire

international (FMI), où Washington tarde d'ailleurs à tenir ses

promesses, en raison de l'obstruction du Congrès.

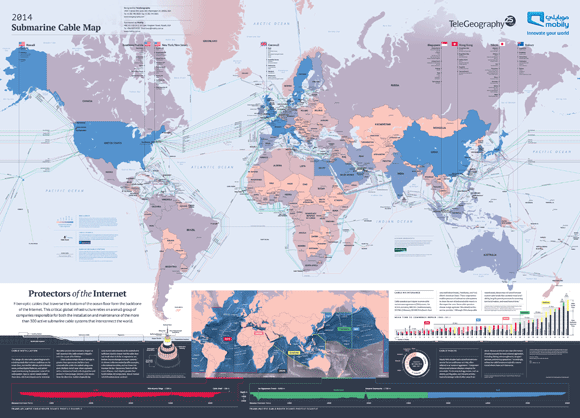

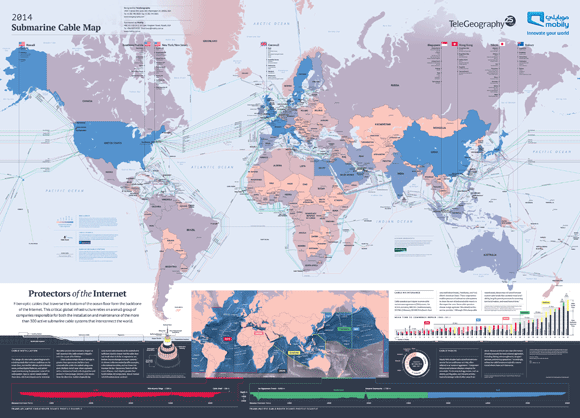

Géographie sous-marine

L'évolution des rapports de forces mondiaux se reflète dans

les infrastructures sur lesquelles repose l'Internet. Nombre d'échanges

intra-africains continuent vraisemblablement de transiter par les

États-Unis – au bénéfice des entreprises américaines qui jouent les

intermédiaires. Toutefois, relève David Fayon, le déséquilibre

« tend à diminuer au fur et à mesure que les pays du Sud [...]

installent leurs propres points d'interconnexion pour ne pas dépendre

du Nord ». Ainsi s'esquisse « une "géographie

politique" de l'Internet », comme le relève Olivier Kempf,

animateur du blog Egea. « Les câbles

sous-marins jouent un rôle majeur », poursuit David Fayon.

« Une large majorité de câbles transatlantiques et surtout

transpacifiques convergent vers les États-Unis, qui jouent un rôle

central. En Amérique, seuls le Canada et le Brésil ne sont pas

uniquement tributaires des États-Unis. En Asie, la Chine, le Japon et

Singapour sont des nœuds. Les nœuds sont essentiels pour couper (ou

non) les flux. L'Afrique et le Moyen-Orient sont dépendants de l'Inde,

de l'Égypte, de la France et de l'Espagne. En Europe, le Royaume-Uni

joue un rôle essentiel de nœud depuis et vers les États-Unis. En

Océanie, l'Australie est le nœud. La Russie jouit d'une situation

particulière. Bien qu'à l'écart des câbles sous-marins, elle constitue

un pont numérique terrestre de l'Europe vers l'Asie. »

Pour les États, la maîtrise des télécommunications s'inscrit

dans la continuité de celle déjà exercée jadis sur les routes ou les

mers. L'émergence du cyberespace n'en pose pas moins des défis inédits,

tant elle affecte l'exercice des prérogatives régaliennes. Les exemples

abondent quant à la sécurité et la défense : mobilisation des

pirates de l'Armée électronique syrienne, annulation d'une opération

militaire israélienne dévoilée par mégarde sur Facebook, ajustement des

tirs de roquettes des rebelles libyens à l'aide de Google Earth,

financement par la CIA d'un réseau social subversif à Cuba...

Nouvelle donne

En matière monétaire, le monopole des banques centrales se

trouve contesté. Alors qu'il semblait réservé à un public averti, voilà

que le bitcoin arrive dans nos supermarchés. « Dans trois à

cinq ans, les consommateurs auront changé de façon de payer, leur

rapport à l'argent aura évolué », prévient Patrick Oualid,

directeur e-commerce de Monoprix. D'ici la fin de l'année, sur le site

Internet du distributeur, il sera possible de régler ses achats en

monnaie virtuelle, a-t-il annoncé dans un entretien au Journal

du Net. « De cette manière »,

explique-t-il, « si l'éclosion se produit en 2015, nous serons

prêts ». Concernant les magasins, précise Clubic,

« aucune échéance n'est fixée, mais ces derniers pourraient en

bénéficier de façon détournée par la mise en place d'un système de

paiement via le mobile ».

La justice n'est pas en reste, puisque l'État délègue plus ou

moins à des acteurs privés la responsabilité d'encadrer les libertés en

ligne : SOS Racisme, par exemple, mais aussi les représentants

des ayants droit collaborant avec l'Hadopi (Haute Autorité pour la

diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet), qui

traquent eux-mêmes les internautes suspects de téléchargements

illégaux.

« Les nouvelles frontières numériques sont [...]

floues du fait du caractère immatériel des données et de leur

localisation de plus en plus fréquente sur des serveurs

distants », observe encore David Fayon. C'est un nouveau monde

qui prend forme. Dans les mailles de la Toile, les ressorts de la

souveraineté ne fonctionnent plus selon les canons de l'Europe

westphalienne. Ils n'en restent pas moins éminemment puissants.

Publié dans International, Internet, Monde | Pas de commentaires

6 avril 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

Respectivement écrivain et ingénieur, Anne Brassié et

Stéphanie Bignon expriment d'une plume commune leur hantise du

féminisme. Elles ont bien voulu nous présenter leur petit livre.

À la veille de sa démission, le gouvernement de Jean-Marc

Ayrault avait confirmé son engagement « dans la lutte pour

l'égalité entre les femmes et les hommes », poursuivant un

objectif demeuré apparemment consensuel, en dépit des polémiques sur le

"genre", ses "études" et sa "théorie". Ici ou là, cependant, quelques

voix discordantes se font entendre. « Cessez de nous

libérer ! », clament Stéphanie Bignon et Anne

Brassié, dans un petit livre paru en février dernier (2014).

« L'égalité est une tarte à la crème »,

écrivent-elles. « Elle n'existe pas. Nous sommes égaux devant

Dieu, mais sur la terre nous avons des fonctions distinctes à

assumer. »

Le droit au cocufiage

De leur point de vue, « nous sommes accablés de

mensonges sur la condition féminine ». Les "droits" dont on

nous raconte sans cesse la conquête n'en seraient pas vraiment...

« Croyez vous que le droit de vote soit un progrès ?

», nous demande Anne Brassié ; ce n'est jamais que

« le droit de se faire cocufier » ! Au Moyen

Âge, nous rappelle-t-elle, « la femme avait son héritage, elle

le gérait, et son mari n'avait rien à dire ». Mais en dépit

des mystifications républicaines, les inégalités salariales ne

sont-elles pas de flagrantes injustices ? « La vérité

oblige à dire que ces mêmes femmes » qui en seraient victimes

« choisissent des fonctions moins prenantes pour rentrer plus

tôt chez elles auprès de la petite famille qui les attend »,

répondent les auteurs. Stéphanie Bignon nous a rapporté en avoir

discuté avec ses collègues de travail. « Ne croyez-vous pas

que le salaire est ailleurs ? », leur a-t-elle

demandé. Hélas, regrette-t-elle, « notre société ne reconnaît

que la valeur financière ». Cela étant, les hommes ne

pourraient-ils pas passer eux-mêmes davantage de temps au

foyer ? « Il faut aussi apprendre aux chiens à ne pas

pisser dans un jardin », rétorque Anne Brassié. « Il

y a des choses qui se font depuis toute éternité qu'on ne change

pas », affirme-t-elle. « L'éducation n'est pas en

cause mais la chimie », est-il précisé dans le livre.

« En effet, la biologie est essentielle dans le déterminisme

du sexe. »

« Nous voulons défendre la liberté de chacune et

permettre la libre expression des vocations profondes »,

expliquent les auteurs. Or, celle des femmes peinerait à s'épanouir

aujourd'hui. À la différence d'Éric Zemmour, Stéphanie Bignon ne croit

pas que la société se soit "féminisée". « C'est

l'inverse », nous dit-elle. « Nous vivons dans un

monde uniquement masculin, tourné vers la performance, la vitesse, etc. »

Travaillant sur des chantiers sous-marins, elle revendique un rôle

protecteur à l'égard des ingénieurs qu'elle encadre - ses

« petits poussins », comme elle les

appelle –, veillant tout particulièrement à la sécurité.

« C'est cela être femme ! Je fais mon métier au-delà

de la nécessité de gagner de l'argent, pour protéger la mer et les

générations futures. »

L'Histoire planifiée ?

Enthousiaste, passionnée même, elle considère la société

actuelle avec une profonde indignation. « Les gens n'ont

jamais été aussi emprisonnés, aussi peu libres que sous cette

république décadente », déplore-t-elle. « On leur a

appris à ne pas vivre de leur travail. Voilà ce dont il faut nous

libérer ! Apprenons à faire sans l'État, refusons les

aides ! Si les agriculteurs avaient réagi ainsi il y a vingt

ans, l'agriculture n'en serait pas là... » Autrement dit,

« la libération ne se fera que par le travail de

chacun ». Plus précisément, c'est « à l'intérieur de

nous-mêmes » que la « reconquête » serait à

mener.

La foi irrigue chaque page de l'ouvrage. Elle inspire même le

regard porté sur l'Histoire, qui n'est pas sans rappeler celui d'un

Pierre Hillard, par exemple. « Ce n'est pas un hasard si on en

est arrivé là », écrivent Anne Brassié et Stéphanie Bignon,

fustigeant l'évolution des mœurs. « Certains se sont fixé un

tel objectif », affirme-t-elles. « Dans le rôle du

chef d'orchestre on trouve, au fil de l'histoire, des francs-maçons.

Systématiques dans leurs intentions, efficaces dans leurs actions, ils

ont tout annoncé clairement. » Leur motivation ?

« Jouir sans entrave », nous souffle Anne Brassié. En

effet, nous explique-t-elle, « vous ne pouvez pas jouir

librement d'une femme si elle ne prend pas la pilule, si elle ne peut

pas avorter ». En réaction, donc, « il nous faut

remettre Dieu dans la sphère publique », clament les auteurs.

« On nous dit souvent que la France a traversé des périodes

difficiles », poursuit Stéphanie Bignon. « C'est

vrai, mais la France a toujours été croyante. Sans retrouver Dieu, on

ne retrouvera pas de Jeanne, on ne retrouvera rien »,

prévient-elle.

Maurras en mer

« Je suis devenue royaliste en lisant Charles

Maurras, dont j'avais emporté les livres en mer », nous

a-t-elle raconté. « Ce faisant, j'ai pu découvrir tout un

univers. J'ai tiré les fils de la bobine... Je n'avais fait ni ma

confirmation, ni ma première communion. Grâce à Maurras, je suis

remontée à l'essentiel, c'est-à-dire notre religion catholique. Cela

m'est apparu aussi évident que le fait d'être royaliste. »

Quoique cela nous éloigne du "politique d'abord", les institutions sont

toujours en cause. « L'Ancien Régime et la République

fonctionnent différemment, l'un sur l'ordre naturel, la famille, le

pouvoir reçu de Dieu et le bien commun, l'autre sur les partis, les

luttes d'intérêts et le profit », soulignent les auteurs.

« L'un admet l'imperfection des choses de ce monde, l'autre

prétend à la perfection et nous impose une marche forcée ver l'utopie

égalitariste. » Fussent-ils agnostiques, c'est une analyse que

partageront vraisemblablement la plupart des esprits formés à l'école

d'Action française.

Stéphanie Bignon, Anne Brassié, Cessez de nous

libérer !, éditions Via Romana, 166 pages,

12 euros.

Publié dans Féminisme & Genre | Pas de commentaires

9 mars 2014

Actarus et les femmes, épisode III. Où le prince

d'Euphor s'emporte contre la "théorie du genre" !

Le quatrième coffret DVD des aventures de Goldorak

fait la part belle à Vénusia. Dans les premiers épisodes (37, 38 et

39), sa promotion au rang d'héroïne fait l'objet d'une véritable mise

en scène. La jeune femme se montre d'autant plus frustrée d'être tenue

à l'écart des combats qu'elle a fait ses preuves, allant jusqu'à

suppléer Alcor aux commandes de son appareil.

Le prince d'Euphor n'en reste pas moins sourd à ses

suppliques. « Tu n'es qu'une gamine », lui lâche-t-il

dans la langue de Molière, avant de l'écarter avec brutalité.

« Lutter contre l'envahisseur n'est pas un travail de fille,

laissons cela aux garçons », lance-t-il à Rigel. « Je

ne cherche pas à minimiser les mérites de ta sœur », se

justifie-t-il auprès de Mizar. « Au contraire je la trouve

exceptionnelle », affirme-t-il. Cependant,

« une guerre n'est pas une partie de plaisir »,

explique-t-il. « C'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est la

plus laide invention de l'homme. Mais puisqu'il la créée, l'homme doit

la faire, chacun à sa place. Tu vois cette herbe ? Elle

apparient à la terre qui l'a engendrée. Si tu l'arraches ou la changes

de place, elle meurt. Les êtres et les choses ne doivent pas changer de

place. Ta sœur est une femme et doit rester femme. Et je ne veux pas

qu'il lui arrive malheur. » Auparavant, Actarus s'était

inquiété de la voir « à son tour engagé dans cette

guerre » : « c'est moi qui vais trembler

pour elle maintenant », avait-il murmuré en son for intérieur.

« Elle a des capacité formidables, c'est peut-être à

cause de ton sang », lui fait-on remarquer (dans un épisode

précédent, Vénusia avait bénéficié d'une transfusion sanguine). Quoi

qu'il en soit, confronté à la menace croissante de Véga, Actarus se

résout finalement à l'accepter dans « la patrouille des trois

aigles ». Le professeur Procyon s'inquiète alors de la

réaction de Rigel - deux épisodes plus tôt, celui-ci s'était indigné

voir sa fille porter une jupe beaucoup trop courte à son goût...

« Je crains que vous ne donniez pas votre

autorisation », lui avoue-t-il. « Vous

plaisantez ! », lui rétorque Rigel. « Dieu

soit loué, j'ai engendré la Jeanne d'Arc de l'espace », se

félicite-t-il. Une allusion à l'histoire de France introduite par les

responsables de l'adaptation française, comme la plupart des dialogues

cités ci-dessus. Actarus apparaît manifestement un peu plus misogyne

que Daisuke, son homologue japonais.

NB - Découvrant à son tour l'identité réelle d'Actarus, Rigel

se dit vexé d'avoir été tenu à l'écart du secret, au point de menacer

de se faire hara-kiri. Illustration teintée

d'humour du sens de l'honneur cher aux Japonais.

Publié dans Féminisme & Genre, Médias | Pas de commentaires

9 mars 2014

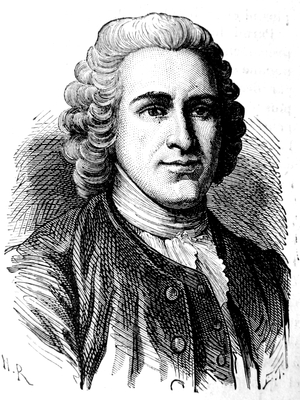

Un extrait de l'Émile mis en exergue à

l'instant par l'excellent Jean-Louis Bourlanges au micro de France

Culture.

En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est

homme : elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes

facultés ; la machine est construite de la même manière, les

pièces en sont les mêmes, le jeu de l'une est celui de l'autre, la

figure est semblable ; et, sous quelque rapport qu'on les

considère, ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins.

En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout

des rapports et partout des différences : la difficulté de les

comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et

de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par l'anatomie

comparée, et même à la seule inspection, l'on trouve entre eux des

différences générales qui paraissent ne point tenir au sexe ;

elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors

d'état d'apercevoir : nous ne savons jusqu'où ces liaisons

peuvent s'étendre ; la seule chose que nous savons avec

certitude est que tout ce qu'ils ont de commun est de l'espèce, et que

tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. Sous ce double point de

vue, nous trouvons entre eux tant de rapports et tant d'oppositions,

que c'est peut-être une des merveilles de la nature d'avoir pu faire

deux êtres si semblables en les constituant si différemment.

Ces rapports et ces différences doivent influer sur le

moral ; cette conséquence est sensible, conforme à

l'expérience, et montre la vanité des disputes sur la préférence ou

l'égalité des sexes : comme si chacun des deux, allant aux

fins de la nature selon sa destination particulière, n'était pas plus

parfait en cela que s'il ressemblait davantage à l'autre ! En

ce qu'ils ont de commun ils sont égaux ; en ce qu'ils ont de

différent ils ne sont pas comparables.

Publié dans Féminisme & Genre, Société | Pas de commentaires

5 mars 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

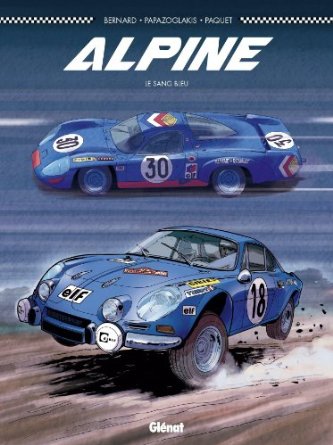

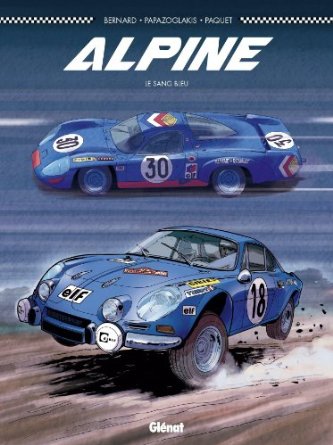

Renault a annoncé la résurrection prochaine d'Alpine,

suscitant un regain d'intérêt pour cette marque fondée en 1955 par Jean

Rédélé.

C'est en souvenir de sa victoire au rallye des Alpes de 1954

que Jean Rédélé avait ainsi désigné ses propres voitures, construites à

Dieppe sur la base de la 4CV. Les éditions Glénat nous proposent, en

bande dessinée, un résumé de leur histoire, ponctuée par leurs succès

en rallyes, engrangés notamment sous la houlette de Jacques Cheinisse,

leur immixtion laborieuse dans les formules monoplaces, leurs

participations aux 24 heures du Mans...

« Faire gagner la France »

On s-y perd un peu dans les résultats sportifs, d'autant que

l'emploi de lettres capitales ne facilite pas la lecture, mais la

politique n'est jamais très loin. Visitant le Salon de l'automobile en

1968, le général De Gaulle interpelle Jean Rédélé :

« À quoi sert la course automobile ? », lui

demande-t-il. « Mais à faire gagner la France, mon

général ! » L'année précédente, l'État avait versé une

subvention à Matra, le grand rival qui, lui, n'avait rien d'un artisan.

Une illustration du "capitalisme de connivence" honni des

libéraux ? Philippe Lamirault, directeur commercial du

Losange, soutient néanmoins le développement d'Alpine. « Il

est maire et conseiller général à Thiron-Gardais, c'est bon pour sa

carrière politique. » Dans la foulée du choc pétrolier, les

courses automobiles sont suspendues. Le contexte économique n'arrange

pas les affaires d'Alpine. Non sans amertume, Jean Rédélé doit se

résoudre à céder à la Régie son enfant chéri. En 1978, ce n'est pas une

Alpine-Renault, mais une Renault-Alpine qui remporte les

24 heures du Mans...

Cette victoire sonne comme le chant du cygne. La production

perdure toutefois jusqu'à la disparition de l'A610 en 1995 (et non 1991

comme indiqué dans la BD). Quel gâchis ! Près de vingt ans

plus tard, Carlos Tavarès, alors numéro 2 de Renault, s'en est

ému auprès du P-DG Carlos Ghosn. « Je crois que nous avons là

un diamant à notre disposition », lui aurait-il expliqué.

Renault finira-t-il par réparer ses erreurs ? Réponse en 2016.

Denis Bernard (scénario), Christian Papazoglakis, Robert

Paquet (dessins), Alpine - Le Sang bleu, Glénat,

48 pages., 13,90 euros.

Publié dans Automobile, Histoire, Livres | Pas de commentaires

5 mars 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

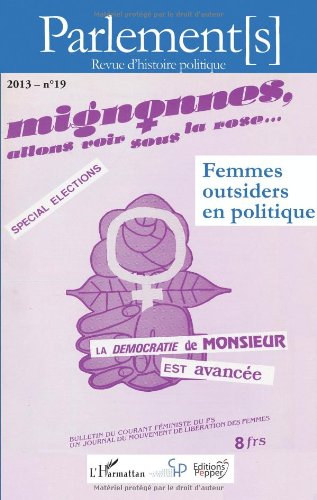

L'Action française d'avant-guerre n'était pas fermée aux

femmes. Bien au contraire, certaines la rejoignaient précisément pour

combattre une République misogyne, comme l'explique le travail d'une

étudiante en histoire à l'IEP de Paris.

Tous les domaines se prêtent aux "études de genre" – y compris

l'histoire de l'Action française, susceptible d'illustrer le parcours

de « femmes outsiders en

politique », selon le titre d'un ouvrage paru l'été dernier

(en 2013). Camille Cleret y consacre un article à

« l'engagement féminin d'Action française ». Depuis

toujours, souligne-t-elle, « la signification politique de

l'engagement féminin d'Action française fut inévitablement contestée et

caricaturée » : « qualifiées alternativement

de "duchesses douairières", ou de "demoiselles à dot" », les

militantes d'AF « étaient systématiquement jugées avec mépris

par les adversaires de la ligue ». Or, « initialement

et officiellement cantonnées dans la sphère des activités charitables,

ces militantes surent se réapproprier le "politique d'abord", mot

d'ordre de l'Action française, afin d'acquérir un rôle et, pour

certaines d'entre elles, des responsabilités au sein de cette

formation ».

Ligue féminine

Les femmes désireuses de s'engager à l'Action française

étaient appelées à rejoindre une structure spécifique, l'Association

des dames et des jeunes filles royalistes, héritière d'une ligue

féminine indépendante, la Ligue royaliste des dames. « Née en

1904 de l'opposition aux mesures touchant alors les congrégations

religieuses », celle-ci « se distinguait cependant

d'autres formations féminines fondées dans le même contexte en raison

de la priorité conférée, dès ses origines, au combat politique sur le

combat religieux ». Cette préoccupation se traduisait dans

l'orientation donnée aux "œuvres sociales royalistes", qui occupaient

« une place prépondérante dans la vie de ces

femmes ». « Ventes et fêtes de charité, arbres de

Noël, distribution de layettes, de nourriture et de vêtements, colonies

de vacances : ces activités de bienfaisance mentionnées dans

les colonnes du quotidien s'inscrivent dans la lignée des œuvres de

charité pratiquées depuis des siècles par les femmes chrétiennes mais

impliquent toutefois une finalité politique clairement

assumée. » Témoin, l'ouverture d'un "restaurant de charité",

conçu, selon ses promoteurs, comme « un centre de propagande

ouverte ».

Des « efforts quotidiens » visaient à

« "semer" les différents journaux affiliées à l'Action

française » : « Telle ligueuse faisait lire

L'Action Française à son boulanger, une autre à son bijoutier, la

dentiste en faisait la promotion auprès de ses patients, et la modiste

auprès de ses clients. Ces femmes "papotaient", pour reprendre

l'expression d'Eugen Weber, mais elles papotaient avec détermination,

ce qui ne les empêchait d'ailleurs pas occasionnellement de descendre

dans la rue pour manifester leur mécontentement. » Au

lendemain du 6 février 1934, notamment, « elles se

rendirent ainsi à l'école du Louvre pour interrompre une conférence

donnée par Mme Caillaux ».

Maurras adulé

Au-delà des structures officielles, « lectrices,

sympathisantes, correspondantes, admiratrices participaient à leur

manière au rayonnement de la ligue », rapporte Camille Cleret.

Ces femmes semblaient « unies par un même engouement – on

pourrait même parler de dévotion – envers la figure de Maurras, leur

"cher maître" » : « La correspondance de ce

dernier laisse clairement transparaître cette ferveur partagée par des

femmes aux profils sociologiques et professionnels très

dissemblables. » Quelques-unes « appartenaient aux

milieux dirigeants de la ligue ». Deux personnalités

retiendraient plus particulièrement l'attention « par leur

présence dans les archives et dans les rubriques du

quotidien » : la marquise de Mac Mahon,

« oratrice de talent », fonda la Ligue royaliste des

dames ; quant à « l'énergique » Marthe

Daudet, alias Pampille, seconde épouse de Léon Daudet, elle devint en

1936 « la propagandiste en chef de l'Action française, tentant

alors de centraliser les différents services de propagande de la

ligue ».

Paradoxe apparent

« De telles destinées » apparaissent

« surprenantes » aux yeux de Camille

Cleret, qui les inscrit « dans le cadre d'une ligue [...]

affichant clairement un idéal de virilité ». De son point de

vue, la « singularité » du militantisme féminin

d'Action française reposerait, précisément, « sur la

discordance entre les objectifs réactionnaires de femmes viscéralement

attachées à la tradition et la modernité assumée de leurs activités

politiques ». S'agit-il vraiment d'un paradoxe ?

« Ferventes monarchistes, les ligueuses envisagent la

restauration tant attendue comme un vecteur de promotion de la

condition féminine visant à redonner aux femmes le rôle politique et

social que la Révolution leur avait injustement ôté. » Selon

Paul Bourget, il existait même « un féminisme de la

tradition », comme il existait « un féminisme de

l'anarchie » ! « Mme Pierre

Chardon, conférencière d'Action française dans les années 1930,

classait ainsi les femmes royalistes dans la mouvance féministe »,

relève Camille Cleret. « De plus, les militantes d'Action française

entretenaient des liens avec des organisations féministes modérées.

Suzanne Desternes, par exemple, était à la fois membre du comité

directeur de l'Union nationale pour le vote des femmes et conférencière

attitrée de l'Action française. » En conséquence,

« le modèle féminin promu par l'Action française était [...]

assez ambivalent pour être perçu de manière totalement contradictoire

par des observateurs extérieurs et par les femmes

elles-mêmes ». Ainsi Marie-Thérèse Moreau, présidente de la

section féminine des Jeunesses patriotes, refusa-t-elle d'adhérer à la

ligue « en raison de sa "mauvaise réputation

antiféministe" », tandis que « la journaliste Marthe

Borély s'en éloigna après la Première Guerre mondiale en raison des

opinions trop peu conservatrices à son goût de Charles Maurras sur

cette question ».

Le genre, déjà...

Tout cela témoigne, selon Camille Cleret, « de la

relation complexe entretenue par l'Action française avec les femmes et

la question du féminisme ». Relation qu'elle se risque

toutefois à simplifier ici ou là. Ainsi suggère-t-elle que

l'antisémitisme de quelque militante ou sympathisante l'aurait conduite

à « s'attribuer, par le discours racial, une position sociale

que son statut de femme lui interdirait normalement ». Par

ailleurs, en conclusion, l'auteur invite à « renverser le

mythe d'une féminité allergique à l'extrême droite et à la xénophobie,

mythe qui consiste à essentialiser une nature dite féminine associée à

la douceur mais également à la fragilité, à la faiblesse et donc à

transformer les femmes en éternelles victimes d'un système patriarcal

oppressif ». De telles hypothèses, en l'absence d'un

argumentaire nuancé, nous semblent formulées avec une

certaine légèreté.

Cela étant, cette étude prouve que certains débats ne datent

pas d'hier. « Les collaborateurs de l'Action française étaient

surtout obsédés par le risque de confusion des genres »,

affirme Camille Cleret, prenant Léon Daudet à témoin :

« la femme ne doit pas se faire le singe de

l'homme », avait-il prévenu. « La masculinisation de

la femme serait un fléau pour notre civilisation et pour elle-même. Car

elle y perdrait son ascendant et son prestige. Qu'elle se fasse

doctoresse, avocate, suffragette, ministresse, tout ce qu'elle

voudra : mais qu'elle reste femme. » L'histoire ne

serait-elle qu'un éternel recommencement ?

Christine Bard, Bibia Pavard (dir.), Femmes

outsiders en politique, L'Harmattan, 202 pages, 21

euros.

Publié dans Action française, Féminisme & Genre, Histoire, Livres, Société | 3 Commentaires

5 mars 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

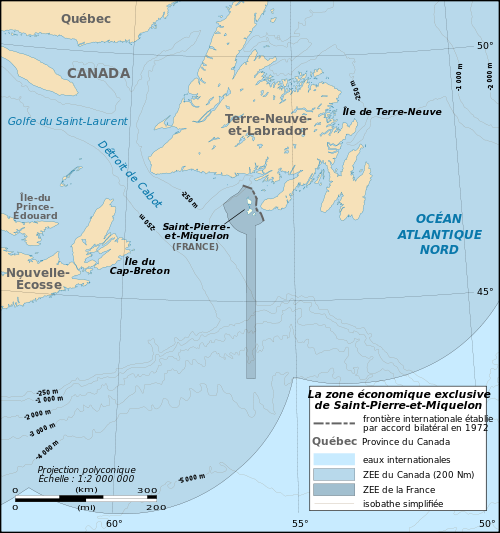

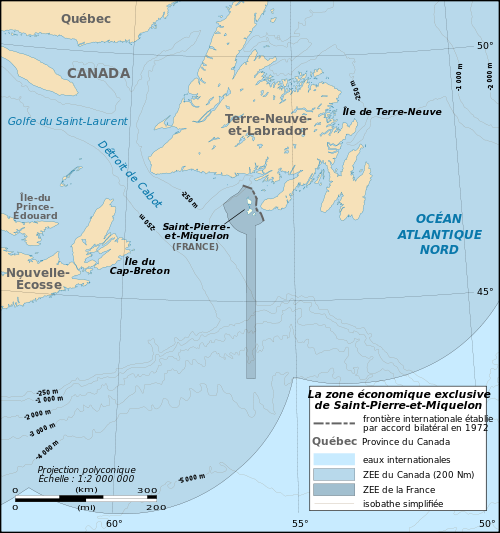

À la faveur du droit international, Paris convoite des

ressources maritimes situées au-delà de sa zone économique exclusive,

notamment dans l'Atlantique Nord, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La délimitation des frontières Amaritimes « est bien

l'un des enjeux du XXIe siècle », préviennent les

députés Jean-Claude Fruteau (PS), Paul Giacobbi, Annick Girardin et

Roger-Gérard Schwartzenberg (affiliés tous les trois au PRG). Dans une

proposition de résolution, dont l'Assemblée nationale devait discuter

en séance publique mardi dernier, 18 février 2014,

ils appellent « à la reconnaissance des droits légitimes de la

France sur le plateau continental de

Saint-Pierre-et-Miquelon ». Au risque de froisser Ottawa,

Paris en revendique l'extension, en application du droit international.

Montego Bay

Comme l'expliquent les parlementaires, la convention des

Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982 et

ratifiée par la France en 1996, « a ouvert la possibilité pour

les États côtiers d'étendre leur juridiction sur les ressources se

trouvant sur son plateau continental, c'est-à-dire sur les fonds marins

et leur sous-sol, et ce, au-delà des deux cent milles marins constitués

par la zone économique exclusive de base ». En mai 2009, une

lettre d'intention a donc été déposée auprès de la Commission des

limites du plateau continental (CLPC), émanation de l'ONU.

« Depuis lors les éléments constitutifs de notre revendication

se sont renforcés », se réjouissent les députés. « En

juillet 2011, une campagne scientifique a été menée au large de

l'archipel par le navire le Suroit dans le cadre du grand programme

Extraplac, conduit par l'Ifremer, afin de préparer les dossiers de

revendication devant la CLPC. Les résultats scientifiques de cette

campagne sont probants et montrent que le plateau continental de

Saint-Pierre-et-Miquelon répond bien géologiquement aux critères

juridiquement exigés par le droit international pour permettre

l'extension d'un plateau continental au-delà de la limite des deux

cents milles marins. »

De quoi nourrir quelque espoir de revanche ?

« Saint-Pierre-et-Miquelon est la seule collectivité

d'outre-mer française située en Amérique du Nord, à vingt-cinq

kilomètres de Terre-Neuve au Canada », rappellent les

parlementaires. « Peuplé de 6 311 habitants,

Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours vécu, depuis le XVIe siècle, de la

pêche jusqu'à ce que la diminution des ressources halieutiques et un

arbitrage désastreux intervenu en 1992 entre le Canada et notre pays,

arbitrage donc les conséquences nous furent particulièrement

défavorables – il fut vécu comme une injustice dans l'archipel –, aient

condamné ce petit territoire à ne plus pouvoir exploiter les richesses

de la mer, compromettant gravement sa survie économique et, à terme, la

pérennité même de la présence de nos compatriotes sur ces

îles. »

Parfum de revanche

« Aujourd'hui, une nouvelle chance est offerte à

Saint-Pierre-et-Miquelon et, plus largement, à notre pays »,

se félicitent Jean-Claude Fruteau, Paul Giacobbi, Annick Girardin et

Roger-Gérard Schwartzenberg. Le président de la République semble

décidé à la saisir. Le 24 juillet dernier, il avait promis que

« la France défendrait les intérêts de l'archipel concernant

l'extension du plateau continental au large de

Saint-Pierre-et-Miquelon ». « Le cap est donc

clairement fixé », se félicitent les députés. « Reste

à déposer concrètement ce dossier de revendication auprès de la CLPC,

ce qui incombe au gouvernement. » Affaire à suivre.

Publié dans International, Monde, Outre-mer | Pas de commentaires

24 février 2014

Évoquant la Collaboration mise en œuvre par le régime de

Vichy, Libération entretient la confusion

historique.

« Étape par étape, sous couvert de bonne volonté,

l'État se met au diapason de l'ensemble de la politique du

Reich : aryanisation des entreprises, obligation du port de

l'étoile jaune et déportation de

78 000 Juifs », rapporte

notre consœur Sophie Gindensperger. Or, si la police

française a participé à la distribution des étoiles jaunes en zone

occupée, ce fut en application d'une ordonnance allemande. En outre, comme

rappelé sur Wikipedia,

« l'étoile jaune n'a pas été portée en zone libre, même après

son envahissement, le 11 novembre 1942 ». Bien qu'il ait fait

« apposer le tampon "Juif" sur les papiers

d'identité », le maréchal Pétain « s'opposa au port

de l'étoile jaune en zone libre » : « Tant

que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est

l'étoile jaune soit appliquée en zone Sud », aurait-il déclaré

au grand rabbin Schwartz.

Le souvenir de l'Occupation est suffisamment douloureux pour

qu'on s'épargne de l'assombrir injustement.

Publié dans Histoire | 3 Commentaires

15 janvier 2014

Article publié dans L'Action Française 2000

Alors que les autorités s'apprêtent à célébrer l'amitié

franco-chinoise, nous avons interrogé une jeune femme qui l'éprouve au

quotidien depuis son arrivée à Paris.

La présence des Chinois est devenue familière en France, du

moins pour ceux d'entre nous vivant à Paris. Jing, la trentaine, y est

arrivée pour ses études voilà trois ans. Elle est originaire de

Tsingtao, une ville de la province du Shandong, construite par les

Allemands, célèbre pour sa bière exportée aux quatre coins du monde. À

sa naissance, nous raconte-t-elle, il n'y avait pas de télévision dans

les foyers, ni même de réfrigérateur - alors qu'aux États-Unis,

avait-elle découvert dans des films, chacun avait sa voiture.

« C'était incroyable », se souvient-elle. La Chine, à

l'époque, « c'était comme la Corée du Nord

actuellement », nous explique-t-elle.

Ouverture des portes

Dans les années soixante-dix, l'empire du Milieu a commencé à

ouvrir ses portes, nous rappelle-t-elle. Son développement économique,

qui s'accélère depuis lors, a franchi un nouveau cap dans les années

2000, à la faveur d'un « boom de la high tech ». La

France apparaît « très, très importante » aux yeux de

notre interlocutrice. Notamment dans la distribution.

« Carrefour est très présent en Chine », nous

précise-t-elle. L'influence mondiale de Pékin croît à la mesure de son

économie. D'un point de vue politique, « nous sommes de plus

en plus forts », observe Jing. Elle énonce ce constat avec

réalisme, mais sans orgueil, nous semble-t-il. Consciente des

inquiétudes suscitées par l'émergence de son pays, elle lui dénie toute

velléité impérialiste. « Nous ne sommes pas

belliqueux », se défend elle. La question du Tibet lui tient

particulièrement à cœur. Spontanément, elle s'insurge contre la

propagande à l'œuvre en France au profit du dalaï-lama. Quant à la

multiplication des interventions militaires en Afrique, elle traduirait

simplement la poursuite par Paris de ses propres intérêts. Visiblement,

les Chinois ne sont pas abusés par les discours lénifiants sur les

droits de l'homme.

Romantisme français

En Chine, nous dit-elle, « on pense que les Français

sont romantiques ». Qu'en est-il en réalité ?

« Cela dépend », nous répond-elle. « Les

Français aiment bien les fleurs » ; de plus,

« ils font beaucoup de bisous », observe-t-elle avec

enthousiasme. Paris demeure associé au luxe dans l'imaginaire chinois,

nourri par le souvenir de Louis XIV et le prestige de marques

telles que Dior et Chanel. Dans un autre registre, Michelin a lui aussi

la cote. Principale ombre au tableau : comparés aux Chinois,

« les Français ne sont pas travailleurs », remarque

notre interlocutrice ; pour preuve, « ils aiment beaucoup les

vacances » !

Reste un privilège réservé aux Français : la liberté.

Celle de surfer sur Youtube ou Facebook, notamment. La censure à

l'œuvre dans l'empire du Milieu ne lui semble plus vraiment tenable,

maintenant que l'Internet a envahi les foyers. D'ailleurs, à la

télévision chinoise, on annoncerait de plus en plus de mauvaises

nouvelles. « C'est le progrès », a-t-elle répondu à

une amie qui lui faisait part de ce constat. Cela étant, la Chine est

« un pays vraiment très grand », souligne-t-elle.

C'est pourquoi, à certains égards, la liberté serait

« vraiment un problème ». En fait, en dehors des plus

jeunes, les Chinois se montrent apparemment peu enclins à compliquer la

tâche du gouvernement, considérant que cela nuirait, en définitive, à

la prospérité du pays. Alors que nous l'invitions à s'exprimer sur la

tragédie de la place Tian'anmen – un sujet sur lequel les autorités

maintiennent le tabou en Chine -, notre interlocutrice se montre

nuancée. Tout en déplorant les souffrances infligées aux manifestants,

elle dit « comprendre » la nécessité de remédier au

désordre.

Étonnante humilité

Complaisance déplacée, magnanimité irréfléchie ?

Chacun jugera. Au fil de la conversation, nous avons relevé comme une

forme d'humilité, aux antipodes de l'individualisme revendicatif qui

nous caractérise, nous autres Français, prompts à réclamer les fruits

sans trop nous soucier de l'arbre nécessaire à leur production.

Comparant la situation de la Chine à celle de la Syrie ou de l'Irak,

par exemple, Jing considère que ses compatriotes ne sont pas à

plaindre. De toute façon, se demande-t-elle, quelle alternative y

aurait-il au gouvernement actuel ? Si le pouvoir devenait

vacant à Pékin, « ce serait la guerre »,

s'inquiète-t-elle. Sur le ton de la plaisanterie, nous lui proposons

d'échanger nos présidents. « Je ne veux pas

changer », proteste-t-elle. De fait, l'évocation de François

Hollande suscite chez elle une réaction récurrente : le

rire... Sans commentaire.

Publié dans International | 1 Commentaire