12 septembre 2012

Rebond sur l'"affaire" Bernard Arnault.

Le bannissement prôné par Libération

suffira-t-il à punir pareille traîtrise ? On s'étonne que

Marine Le Pen n'ait pas réclamé la guillotine. Bernard Arnault

l'aurait pourtant méritée : ce type est plein aux

as ! Aussi se trouve-t-il dans l'impossibilité de prêcher la

générosité à compte d'autrui – l'apanage des patriotes.

Ceux-ci s'en donnent à cœur joie ces temps-ci. On se souvient

du tollé qu'a provoqué le Syndicat des transports d'Île de France,

après la conclusion d'un appel d'offres lancé pour la gestion d'un

centre d'appel. Écarté au profit d'un concurrent opérant depuis

l'étranger, la société Webhelp est aussitôt montée au créneau,

« au nom de l'intérêt général », avec la bénédiction

quasi unanime de la classe politique. Cela par la voix de son

coprésident Frédéric Jousset, qui s'était jadis vanté de contribuer au

développement de la francophonie... à la faveur des délocalisations. De

fait, son entreprise est implantée en France, mais aussi en Roumanie,

en Algérie et au Maroc. C'est donc un chantre typique du patriotisme

économique.

De quoi s'agit-il, en effet, sinon d'instrumentaliser

quelque hantise populaire aux dépens du bien commun ? Dans les

méandres du tissu économique, distinguer l'intérêt national s'avère

éminemment complexe. Prétendre y parvenir, voilà qui devrait nous

sembler suspect. D'ailleurs, les charlatans qui s'y risquent se gardent

bien d'évaluer le "coût d'opportunité" des mesures qu'ils préconisent.

Or, protéger la sidérurgie nationale, par exemple, cela revient à

pénaliser l'industrie automobile consommatrice d'acier. Dans ces

conditions, comment l'État pourrait-il rendre un arbitrage

légitime ?

À moins qu'une industrie menacée relève d'une capacité

critique, aux applications militaires, mieux vaut promouvoir

l'allocation optimale des ressources nationales, au bénéfice de la

productivité du pays. Tel est le gage de sa prospérité à long terme,

n'en déplaise aux inquisiteurs s'arrogeant le droit de sonder les

cœurs, quitte à saper les fondements du patriotisme authentique qui,

peut-être, y réside en secret.

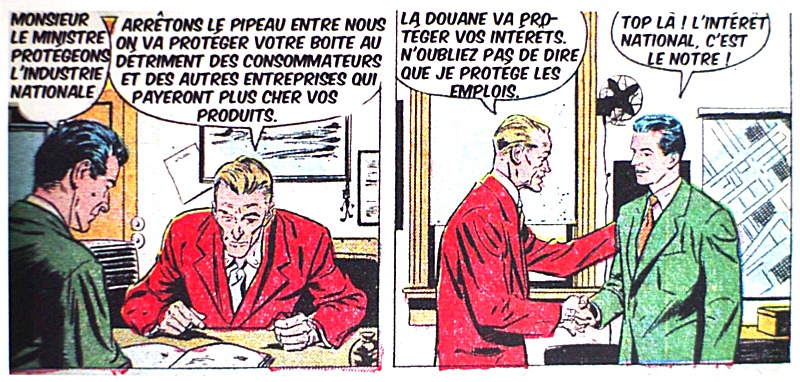

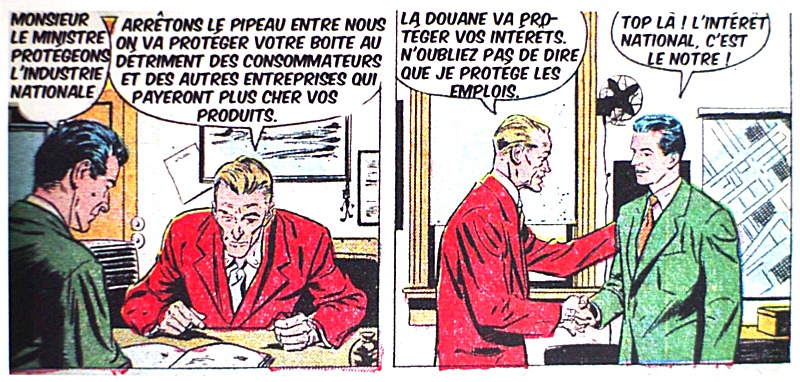

NB – Quelques images valant mieux qu'un long discours, nous

renvoyons nos lecteurs à l'illustration accompagnant ce billet, extraite d'un

ouvrage de Daniel Tourre, Pulp libéralisme, éditions Tulys, avril 2012, 236 p., 34 euros (22 euros pour la version noir

et blanc).

Publié dans Économie et Industrie, Idées | Pas de commentaire | Lien permanent

5 septembre 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Tandis que les richesses de la mer acquièrent une nouvelle

valeur, la France peine à protéger l'immense zone économique exclusive

que lui confèrent ses territoires d'outre-mer.

À l'avenir, « les enjeux maritimes ne vont cesser de

croître », a prévenu l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major

de la Marine (CEMM), le 18 juillet 2012, lors d'une audition

devant la commission de la défense nationale et des forces armées de

l'Assemblée nationale. « 70 % de ce que l'on

construit, achète ou exporte passe par la mer », a-t-il

souligné. « C'est la raison pour laquelle l'embargo maritime

est l'un des premiers moyens de pression utilisés : on l'a

encore vu récemment lors de la crise libyenne. » Tandis que le

trafic maritime poursuit son développement, « la mer devient

un espace de richesse et de prospérité industrielles de plus en plus

important ». Quant à l'installation de champs éoliens ou

hydroliens, elle pourrait « poser des problèmes de sauvegarde

et de sécurité ».

Du pétrole en Guyane

La « "maritimisation" du monde » concerne

directement la France, dont la zone économique exclusive (ZEE) – la

deuxième du monde – s'étend sur près de 11 millions de kilomètres

carrés, et pourrait même bénéficier d'une extension, sur laquelle

planche le programme interministériel Extraplac, en application de la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), plus

connue sous le nom de convention de Montego Bay. La Polynésie

française, ainsi que les environs de Wallis et Futuna, semblent abriter

d'importants gisements de terres rares. Par ailleurs, rappelle l'amiral

Rogel, « nous allons devenir une nation pétrolière en mer

grâce à la Guyane d'ici un à deux ans ».

Or, prévient-il, « si nous ne surveillons pas notre

ZEE et ne montrons pas notre pavillon, nous serons

pillés ! » Les rivalités auxquelles se livrent, en

mer de Chine, Pékin, Manille et Hanoï, seraient révélatrices :

« Dès qu'on trouve un îlot rocheux comportant un certain

potentiel en termes de ressources pétrolières, gazières ou minérales,

il est susceptible de donner lieu à des tensions. » D'ores et

déjà, les ressources halieutiques suscitent la convoitise. En

conséquence, un patrouilleur est déployé au large des îles Kerguelen,

pour protéger la légine, un poisson des mers froides australes à forte

valeur commerciale, apprécié pour sa chair blanche et fondante. En

outre, rapporte l'amiral, « nous observons [...] une

contestation de notre souveraineté sur certains de nos îlots outre-mer

tels que Clipperton, les îles Éparses ou Matthew et Hunter ».

Missions compromises

Dans ces conditions, le format de la Marine lui apparaît

« juste suffisant ». « Après plusieurs

encoches budgétaires », a-t-il déploré, « nous nous

trouvons dans une situation très compliquée, qui nous oblige parfois à

réduire le taux d'activité de nos bâtiments. Ce problème est aggravé

par le fait que [...] nous sommes entrés dans une phase de réduction

temporaire de capacité (RTC), autrement dit de non-remplacement à temps

des bâtiments vieillissants – les programmes étant décalés pour faire

des économies budgétaires –, notamment des frégates et des

patrouilleurs outre-mer. L'âge moyen de la flotte est de vingt-quatre

ans. Son renouvellement [...] va devenir un enjeu important dans la

situation budgétaire actuelle. Plus on décalera les programmes, plus on

aura des RTC et plus nos missions comporteront des lacunes. »

Lors de l'opération Harmattan (l'intervention en Libye),

rappelle l'amiral Rogel, « nous avons dû faire des arbitrages

et abandonner provisoirement certaines missions, notamment contre le

narcotrafic ou l'immigration illégale – dans le cadre de l'opération

européenne Frontex –, ou des missions de sûreté au profit de la

FOST » (la Force océanique stratégique, chargée de la

dissuasion nucléaire). « Si l'on nous demandait des réductions

d'effectifs supplémentaires, la situation pourrait devenir

grave », a prévenu le chef d'état-major de la Marine. Selon

lui, « le livre blanc précédent n'a pas assez pris en compte

ce problème de mission de souveraineté, notamment dans les DOM-COM.

J'espère que ce point pourra être corrigé », a-t-il conclu.

Affaire à suivre.

Publié dans Défense, Outre-mer | Pas de commentaire | Lien permanent

5 septembre 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Du bonheur en république...

Bravant l'adage populaire, selon lequel « l'argent ne fait pas

le bonheur », Éric Straumann, député UMP du Haut-Rhin, s'est

illustré, pendant l'été 2012, dans un entretien accordé au Figaro.

À cette occasion, il s'est insurgé contre le montant faramineux atteint

par la cagnotte de l'Euro Millions : 190 millions

d'euros ! Selon lui, il conviendrait de légiférer de façon à

limiter les gains à 30 millions d'euros, quitte à partager la

somme mise en jeu. Ce faisant, a-t-il expliqué, « on pourrait

faire six fois plus d'heureux » !

Comme si l'argent suffisait à palier toutes les vicissitudes

de la vie... M. Straumann ignore-t-il, par exemple, qu'aucun

chèque n'a jamais rassasié un joueur invétéré ? S'est-il

préoccupé des ravages de l'addiction ?

Quitte à faire le bonheur des gens, peut-être pourrait il prendre

exemple sur ses homologues danois. Lesquels, contrairement à lui,

veillent sur la santé de leurs concitoyens, et singulièrement des

fonctionnaires municipaux, jusqu'à leur interdire de fumer tandis

qu'ils balaient les rues d'Aarhus.

Autre ambiance a Taiwan, où le ministre de l'Environnement a

prié tous les hommes de s'asseoir sur le trône à chaque fois qu'ils

voudraient soulager leur vessie. En Suède, paraît-il, les petits

garçons y sont d'ores et déjà incités dans les jardins d'enfants –

parité oblige. Par comparaison, les velléités du député Straumann

apparaissent somme toute bien timides... Petit joueur, va !

Publié dans Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

5 septembre 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

L'ouverture du mariage aux couples homosexuels préoccupe

l'Église de France, qui a appelé ses fidèles à prier pour leur pays le

15 août 2012. Cette immixtion religieuse dans le débat public

suscite la controverse.

A l'approche du 15 aout 2012, en diffusant le texte

d'une prière pour la France, Mgr André Vingt-Trois, président

de la conférence des évêques de France, a sonné la mobilisation des

catholiques en faveur d'une conception traditionnelle du mariage.

« L'Église n'a aucune légitimité démocratique pour s'immiscer

dans le débat politique », a protesté le Parti radical de

gauche. À l'opposé, Jean-Pierre Raffarin a salué « une

heureuse initiative » : « on ne peut pas

[...] demander aux Églises d'être indifférentes au devenir de nos

sociétés », a affirmé l'ancien Premier

ministre ; d'autant qu'à ses yeux, « nos racines

chrétiennes légitiment cette prise de position ».

Selon l'analyse de Me Eolas, un juriste

incontournable sur la Toile, on ne saurait s'abriter derrière la loi de

1905 pour cantonner la religion à une sphère strictement privée. La

formule selon laquelle « la République ne reconnaît [...]

aucun culte » serait mal interprétée par les partisans d'une

laïcité « tenant plus de l'athéisme d'État »,

explique-t-il sur son blog. Le Conseil d'État ne s'y serait pas

trompé : saisi, en 1989, sur le port du foulard islamique dans

les établissements scolaires, il avait souligné que l'obligation de

neutralité s'appliquait aux agents, et non aux usagers du service

public. Les responsables politiques se sont néanmoins entêtés à

proscrire les signes religieux, arsenal législatif à l'appui, allant

jusqu'à réglementer les tenues portées dans la rue. Au risque de

susciter, par réaction, la multiplication des voiles intégraux...

Laïcité contre laïcisme

C'est dire combien se fourvoient ceux qui croient pouvoir

instrumentaliser la laïcité aux dépens de l'islam, a fortiori dans ses

déclinaisons les plus radicales. Quitte à cultiver une certaine

ambiguïté, c'est plutôt contre le laïcisme qu'il conviendrait

d'invoquer la laïcité. Le droit pourrait s'y prêter :

« ceux qui disent qu'ils n'ont rien contre les religions à

condition qu'elles s'exercent dans un cadre strictement privé,

généralement restreint au domicile et aux établissements du culte,

portes dûment closes, mais désapprouvent tout signe indiquant la

croyance religieuse de celui l'arbore dans la rue, ceux-là ne

respectent pas la laïcité », soutient Me Eolas. Bien

au con-traire, « une loi réalisant leur désir violerait la

laïcité, en restreignant arbitrairement l'exercice d'un culte pour des

raisons n'ayant aucun lien avec l'ordre public », poursuit

l'avocat.

S'indigner des prières prononcées le jour de l'Assomption –

sans parler des feux d'artifice tirés ce jour-là ! – apparaît

d'autant plus déplacé que le 15 août n'est pas férié

en souvenir du seul vœu de Louis XIII consacrant la France à

Marie. Napoléon n'avait-il pas décidé d'en faire explicitement la fête

nationale ? C'était le jour de son anniversaire !

« Si certains y voient un paradoxe ou une

incongruité », le géopolitologue Olivier Kempf y décèle

davantage « une richesse et cette synthèse "bizarre" qui fait

le génie français ». Il nous appartient d'en tirer

parti !

Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent

10 août 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Le chef d'état-major des armées tire la sonnette

d'alarme : d'ores et déjà, reconnaît-il, « la

traduction intégrale de l'ambition politique qui nous a été fixée n'est

plus tenable ».

Tandis qu'une commission prépare la rédaction d'un nouveau

livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, l'amiral Guillaud,

chef d'état-major des armées (CEMA), a mis en garde l'Assemblée

nationale : « toute diminution du budget se traduira

mécaniquement par un abandon de capacité », a-t-il déclaré le

11 juillet 2012, lors d'une audition en commission.

Notre outil de défense présenterait « un "rapport

qualité-prix" exceptionnel » : « L'Allemagne

consacre à sa défense un budget comparable alors qu'elle ne dispose pas

de dissuasion nucléaire et qu'elle est moins impliquée que nous sur la

scène internationale. L'armée britannique, notre armée presque jumelle,

dispose d'un budget supérieur de 40 %. » Dans ces

conditions, bien que le « plan de déflation des ressources

humaines » soit respecté pour l'instant, « le plus

dur reste à faire ». Au risque de fragiliser encore le moral

des armées, aujourd'hui « au seuil d'alerte » selon

le CEMA.

Le rapatriement des troupes engagées en opérations extérieures

(Opex) n'y est pas étranger. À la fin de l'année, moins de cinq mille

hommes devraient être déployés en Opex – « un étiage

historiquement bas » : sur les vingt dernières

années, la moyenne dépassait les douze mille soldats. De quoi dégager

quelques marges budgétaires ? Il faut se garder de la

conclusion selon laquelle « la baisse – conjoncturelle – de

nos engagements diminuerait nos besoins », prévient l'amiral

Guillaud. « Ce serait oublier que le temps du développement

capacitaire est long, très long ! » Pour un char, par

exemple, « entre le début de conception et le démantèlement du

dernier exemplaire, s'écoulent soixante ans ». En outre,

« le recrutement et la formation de spécialistes nécessitent

entre cinq et dix ans » – ce qui serait « encore peu

au regard du temps nécessaire à une vraie acculturation ».

« Notre expertise, notre culture de l'engagement sont les

résultats de décennies d'opérations variées, de réflexion,

d'expérimentation, de transmission du savoir. » Par

conséquent, avertit le CEMA, tout renoncement s'avérerait

« potentiellement irréversible ».

Dores et déjà, déplore-t-il, « certaines capacités

nous font défaut, comme le SEAD – la suppression des défenses

antiaériennes ennemies – en général indispensable pour entrer en

premier. D'autres sont notoirement insuffisantes. [...] D'autres,

enfin, sont d'une conception suffisamment ancienne pour que leur

modernisation, leur entretien ou leur mise aux normes d'exploitation

actuelles devienne très coûteuse. [...] La disponibilité de nos

matériels devient fragile. Nos stocks de rechanges et de munitions

doivent être surveillés avec attention. Nos meilleurs systèmes sont

déployés sur les théâtres d'opérations – ce qui est normal – mais en

contrepartie, la métropole s'entraîne avec des matériels plus anciens

ou partiellement équipés. Il est par conséquent de plus en plus

difficile de concilier l'engagement opérationnel et un entraînement de

qualité. Or, l'entretien des compétences est un enjeu

majeur. » « Au bilan », reconnaît le chef

d'état-major des armées, « en termes de capacités, la

traduction intégrale de l'ambition politique qui nous a été fixée n'est

plus tenable ».

Publié dans Défense | Pas de commentaire | Lien permanent

10 août 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Un "billet d'humeur" rédigé en urgence pour L'Action

Française 2000.

Le mercredi 18 juillet 2012, le Conseil des ministres

a mis fin aux fonctions de commissaire à la Diversité et à l'Égalité

des chances exercées par Yazid Sabeg. Désigné à ce poste sous le

quinquennat de Nicolas Sarkozy, M. Sabeg avait regretté que le

nouveau gouvernement s'occupe « d'autres sujets urgents que

les questions d'égalité des chances et de lutte contre les

discriminations ». Rien d'étonnant de la part d'un protégé de

l'UMP : au cours de la législature précédente, par exemple, le

couple Copé-Zimmermann nous avait habitués à verser dans la surenchère

féministe ; les questions "sociétales" ne sont pas l'apanage

du PS !

Puisant décidément son inspiration à gauche, l'opposition s'en

est trouvée réduite à agiter l'épouvantail fasciste, tandis que le chef

de l'État confiait à Lionel Jospin la présidence d'une commission sur

la moralisation de la vie politique : indisposé par la

« suspicion » que cela ferait peser sur les élus,

Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a

carrément dénoncé un penchant socialiste à

l'« antiparlementarisme ». Hélas, on ne saurait

compter sur François Hollande pour botter hors du Palais-Bourbon les

parasites qui l'occupent...

Au reste, si dictature il y a, force est de constater la

servilité avec laquelle ses victimes s'y soumettent – quand elles ne

contribuent pas directement à l'installer. S'il est un bastion qui

relève intrinsèquement de la gauche, c'est bien la "culture", dont le

nouveau ministre, Aurélie Filippetti, « considère

vraiment » qu'elle « fait partie du domaine

régalien ». Qu'on se le dise : brasser du vent, c'est

une affaire d'État ! À qui la faute ? Ce n'était pas

François Mitterrand, mais Charles De Gaulle, qui occupait la

magistrature suprême quand fut créé ce maroquin. À bon entendeur...

Publié dans Politique | Pas de commentaire | Lien permanent

19 juillet 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Tandis que se prépare la rédaction d'un nouveau livre blanc

sur la défense et la sécurité nationale, le ministre de la Défense,

Jean-Yves Le Drian, semble ne jurer que par l'"Europe", à laquelle il

conviendrait de confier, entre autres, les destinées de l'industrie

militaire.

La rédaction d'un nouveau livre blanc sur la défense et la

sécurité nationale a été lancée vendredi dernier, 13 juillet 2012.

Ce jour-là, le chef de l'État a confié à Jean-Marie Guéhenno,

conseiller maître à la cour des Comptes, la présidence de la commission

chargée de mener à bien cet exercice de prospective. À moins

qu'il s'agisse d'une « causerie de salon » ?

Le cas échéant, celle-ci servirait à justifier des restrictions

budgétaires supplémentaires décidées par avance, comme le suggèrent,

dans un rapport parlementaire, les sénateurs Jacques Gautier, Alain

Gournac, Gérard Larcher, Rachel Mazuir, Jean-Claude Peyronnet, Yves

Pozzo di Borgo, Daniel Reiner et Gilbert Roger. Critiquant le livre

blanc établi sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ils déplorent que

n'y soit mentionné « aucun élément permettant de comprendre le

passage des résultats de l'analyse stratégique au format

d'armée ». Toutefois, reconnaissent-ils, « en temps

de paix, le budget et l'industrie entrent tout autant que la définition

des menaces dans l'équation conduisant in fine à la définition du

format des armées. Il est donc normal de les intégrer et de confronter

l'outil de défense idéal avec l'outil de défense réaliste, celui qu'on

peut se payer. »

La DGA dicte sa loi

N'en déplaise aux thuriféraires du néo-gaullisme, selon

lesquels « l'intendance suivra », il n'y a pas lieu

de s'en offusquer selon nous. D'autant que les arbitrages en matière de

défense ne sont pas sans incidence sur l'économie. Pour un euro investi

dans une "capacité militaire industrielle critique", l'État

récupérerait 1,60 euro, rapportent les sénateurs.

« Une étude sur la filière missile montre en particulier que

la contribution économique globale générée par cette filière

(605 millions d'euros) est largement supérieure au montant des

dépenses de R&D exigé par l'existence de cette filière

(350 millions d'euros), dont une partie seulement est financée

par le budget de la défense (200 millions d'euros). La France

devant de toutes les façons acquérir des missiles, le fait de les

produire sur son territoire génère d'importantes retombées économiques

en termes d'emplois, de fiscalité, de charges sociales. La seule

contribution économique globale générée par l'activité export

(331 millions d'euros) est largement supérieure au montant des

dépenses de R&D exigés par l'existence de cette filière et

financés par le budget de l'État. »

Cela légitime le poids accordé aux considérations

industrielles. De fait, la DGA (Direction générale de l'armement)

jouerait « un rôle prépondérant et quasi exclusif dans la

détermination des orientations d'acquisitions des

équipements ». Parfois au détriment des impératifs

opérationnels, regrettent les rapporteurs. Ceux-ci « ont pu,

par le passé, constater quelques ratés, heureusement rares, d'une

politique qui peut dans certains cas con-duire à priver les forces

armées des outils dont elles ont besoin, comme ce fut le cas, pour les

véhicules haute mobilité, dont l'absence a fait cruellement défaut en

Afghanistan ». Aussi conviendrait-il de « savoir

comment régler ces conflits, par quelles procédures, avec quelle

transparence, selon quels principes ». Dans cette perspective,

l'exemple britannique de la "nouvelle stratégie d'acquisition"

mériterait d'être étudié.

Dans les pires des cas, les atermoiements politiques peuvent

aboutir « à ne disposer ni des capacités industrielles, ni des

capacités opérationnelles ». À ce titre, les drones Male

(moyenne altitude longue portée) apparaissent emblématiques :

« Depuis plus de quinze ans les industriels français et

européens se déchirent pour franciser des équipements étrangers [...]

sans que, in fine, la France ne dispose d'aucune filière industrielle

digne de ce nom pas davantage que d'une capacité opérationnelle à la

hauteur de ses besoins. » L'affaire n'en finit pas de rebondir

: alors qu'il venait d'entrer en fonction, Jean-Yves Le Drian, le

nouveau ministre de la Défense, est revenu sur la décision du

gouvernement précédent, qui avait tranché en faveur de Dassault...

Le sort du Rafale

Comme le rappellent les sénateurs, « l'existence de

conflits possibles entre stratégie d'acquisition et stratégie

industrielle de défense n'est ni nouvelle, ni propre à la France. C'est

ainsi que, pour des raisons de stratégie industrielle, la décision fut

prise au plus haut niveau d'interdire à l'aéronavale d'acquérir des

avions militaires américains F18, alors que les vieux Crusader étaient

hors d'âge et que le Rafale marine était loin d'être prêt. »

Nul ne conteste, aujourd'hui, les qualités du Rafale, dont la

polyvalence fait merveille, et dont l'acquisition s'est avérée moins

coûteuse que celle de son rival européen développé par l'Allemagne,

l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Pourtant, soutiennent les

rapporteurs, « l'Europe ne peut se permettre le luxe de

recommencer les erreurs du combat fratricide

Eurofighter-Rafale ». « Le temps des arsenaux de

Colbert est révolu ! », clame l'amiral Guillaud, chef

d'état-major des armées. À l'échelle de la mondialisation, la France

est trop petite, nous dit-on. Qu'en est-il alors de la Suède, un pays

comptant seulement neuf millions d'habitants, qui continue néanmoins de

produire des avions de combat, et parvient même à en

exporter ?

« Le marché des équipements de défense européen est

trop fragmenté », poursuivent les parlementaires.

« Il est donc temps que l'État mette de l'ordre dans ses

participations », préviennent-ils. En freinant

vraisemblablement la montée en puissance de Dassault.

Impulsée durant le quinquennat précédent, celle-ci serait critiquable,

entre autres motifs, « parce qu'elle ne pourra jamais conduire

à la constitution d'une "Europe de la défense" et handicapera les

différents champions nationaux européens [...], omnipuissants sur leur

marché intérieur, mais d'une taille insuffisante pour entrer en

compétition avec leurs concurrents occidentaux ». Jean-Yves Le

Drian a enfoncé le clou, le 5 juillet, lors d'une audition à

l'Assemblée nationale : « Si nous ne parvenons pas à

valoriser notre potentiel industriel de défense par des partenariats

intelligents et structurants à moyen terme, si nous ne prenons pas les

initiatives qui s'imposent, nous risquons de perdre notre ingénierie et

notre savoir-faire », a-t-il déclaré. Manifestement,

l'"Europe" constitue sa marotte. Il a d'ailleurs invité des

représentants allemand et britannique « à participer aux

travaux », du nouveau livre blanc, exception faite de ceux

portant sur « quelques particularités comme dans le domaine

nucléaire ».

Échecs patents

Gageons qu'il pourrait vite déchanter. En dépit de quelques

succès, « les grands programmes d'armement menés en

coopération européenne ont donné des résultats mitigés »,

concèdent les rapporteurs du Sénat. « La coopération

européenne dans les industries de défense regorge d'exemples de

programmes dont les délais ont été plus longs et les coûts plus chers

que s'ils avaient été menés nationalement, qui ont connu des dérapages

de prix et ont débouché sur des produits moins cohérents voire si

différents que tout partage des coûts de maintenance en est impossible.

Cela a été le cas de l'avion de chasse Eurofighter, dont l'assemblage

est effectué sur quatre sites différents, des frégates Horizon

franco-italiennes qui n'ont plus en commun que le nom, ou encore de

l'hélicoptère de transport NH-90 qui a donné lieu à vingt-sept versions

différentes. »

« Si l'on souhaite mettre en place une politique de

défense européenne », expliquent les parlementaires, il

convient, au préalable, « de mener une analyse stratégique

partagée ». « Cette analyse existe-t-elle »,

s'interroge Jean-Pierre Chevènement ? « Non. Pouvons-nous le

faire pour le compte des autres ? Non. » Quoique...

S'exprimant dans La Tribune, André Yche, contrôleur général

des armées, a laissé entendre que la force de dissuasion française

pourrait bénéficier à l'Europe entière – ce dont nos voisins n'ont

jamais voulu. Commentant le rapport présenté par ses collègues, le

sénateur Jean-Louis Carrère a salué le caractère « parfois idéaliste »

de leur propos, « car c'est un moteur qui conduit à ne pas

renoncer ». Quitte à poursuivre une chimère ?

Publié dans Défense, Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

19 juillet 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Des limites du "droit de veto" des États membres de l'Union européenne.

Les dispositions communautaires contrarient régulièrement les

gouvernements désireux de jongler d'un taux de TVA à l'autre.

Dernièrement, Paris s'est attiré les remontrances de Bruxelles pour

avoir appliqué un taux réduit aux services à la personne (par exemple,

les travaux de jardinage), ainsi qu'aux livres numériques.

La Commission européenne serait pourtant favorable à la

convergence des taux appliqués aux livres, quel qu'en soit le support.

Mais, pour l'heure, le droit européen ne le permet pas. Il laisse les

États libres de fixer un taux standard et un taux réduit, mais non de

choisir de façon unilatérale les domaines où s'appliquent l'un et

l'autre, dont la définition requiert un accord unanime des

gouvernements. Si bien que le "droit de veto", censé protéger les

États, limite parfois leurs marges de manœuvre. Cela tient à l'étendue

de la toile communautaire, dont les multiples fils constituent

désormais un vrai carcan.

Le recours potentiel aux "coopérations renforcées" relativise,

lui aussi, la garantie du veto. L'Espagne et l'Italie devraient en

faire les frais : hostiles au "brevet européen", dont elles

récusent le régime linguistique, elles demeureront en marge du

processus tandis que leurs vingt-cinq partenaires le mettront en œuvre,

dans l'espoir d'accroître la compétitivité de leurs entreprises. Sans

doute ces États récalcitrants finiront-ils par s'y rallier sans avoir

leur mot à dire. Preuve qu'une Europe "à la carte" ne serait pas

forcément la panacée.

Publié dans Espace | Pas de commentaire | Lien permanent

6 juillet 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Embarquement à bord du Charles de Gaulle

au large des côtes libyennes.

En dépit des controverses politiques, l'intervention française

en Libye – l'opération Harmattan – fut un incontestable succès

militaire. Le Charles de Gaulle et son groupe

aéronaval y jouèrent un rôle de premier plan, salué par la publication,

ce mois-ci, d'un album richement illustré.

Celui-ci s'ouvre sur un hommage au président Nicolas Sarkozy,

auquel font écho les considérations finales sur « les guerres

justes ». Le directeur de l'ouvrage, Antoine Assaf,

afficherait-il des sympathies néoconservatrices ? La majorité

des contributions s'avèrent plus consensuelles, sinon convenues. Elles

mettent en lumière l'intensité des opérations et la prégnance du

risque, couru par les pilotes, mais aussi par les équipages des

bâtiments croisant au plus près des côtes libyennes. Cette accumulation

de témoignages nous est apparue quelque peu décousue, mais là n'est pas

l'essentiel de l'ouvrage, qui vaut d'abord pour ses images !

Les photographies soulignent le caractère majestueux du

navire, la puissance des aéronefs – surtout celle des Rafale en fait,

les vénérables Super-Étendard se faisant plus discrets –, la

mobilisation des équipages. L'ouvrage se cantonne toutefois au strict

cadre des opérations : convié sur le pont d'envol, admis sur

la passerelle et dans les hangars, le lecteur reste à l'écart des

quartiers de l'équipage. C'est le principal regret que nous inspire ce

bel album, hommage bien mérité rendu à un bâtiment prestigieux, source

d'une inépuisable fascination.

Sous la direction d'Antoine Assaf, Le Charles de

Gaulle – Des hommes en action, éd. du Rocher,

192 p., 42 euros.

Publié dans Défense, Livres | Pas de commentaire | Lien permanent

6 juillet 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Un traité sur le commerce des armes se négocie sous la

pression des ONG et l'œil inquiet des industriels.

Lundi dernier, 2 juillet 2012, s'est ouverte à New

York la conférence diplomatique des Nations Unies où sera négocié,

quatre semaines durant, un traité sur le commerce des armes (TCA).

Quelques jours plus tôt, Pascal Canfin, ministre délégué chargé du

Développement, avait reçu les représentants de diverses ONG venus lui

délivrer « les 60 000 signatures de citoyens

demandant au président de la République de défendre une position

française ambitieuse », selon un communiqué du Quai d'Orsay.

Qu'en est-il de l'influence des pétitionnaires sur la

diplomatie française ? Les industriels la jugeraient

excessive. « Les services de notre diplomatie [...]

appréhendent mal la réalité du marché de l'armement, la concurrence des

autres pays et les enjeux industriels et économiques pour notre

activité », déplore l'un d'entre eux, cité dans La Tribune

par notre confrère Michel Cabirol.

Selon le souhait de Laurent Fabius, ministre des Affaires

étrangères, ce traité « devra être juridiquement contraignant

tout en étant mis en œuvre au niveau national » et

« couvrir tous les types d'armes classiques, y compris

notamment les armes légères et de petit calibre, tous les types de

munitions et les technologies associées ». Mais en quoi son

adoption changerait-elle la donne pour les Dassault, Nexter et

consorts ? Un contrôle très strict s'exerce d'ores et déjà sur

leurs exportations, à la discrétion des plus hautes autorités de

l'État. Or, celles-ci pourraient disposer d'une moindre liberté

d'arbitrage à l'avenir. Du moins le Groupement des industries

françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) semble-t-il s'en

inquiéter.

Quoi qu'il en soit, un accord présenterait l'intérêt de

« mettre sur un pied d'égalité le secteur de l'armement

européen avec celui d'autres régions, qui ne bénéficient pas d'un

contrôle aussi serré », comme le suggère Mieszko Dusautoy sur Bruxelles 2.

« Notamment les États-Unis et la Russie »,

poursuit-il. Reste à les convaincre... « Au-delà de la simple

notion de pression politique et de sanction, les ONG pensent que

Washington, Moscou et Pékin se laisseront séduire par l'intérêt

collectif », expliquait Romain Mielcarek, dans un article

publié par l'Alliance géostratégique (AGS). « Plus que

l'isolement collectif, ce serait la volonté de soutenir la sécurité

globale qui intéresserait les deux géants du Conseil de sécurité. Le

tout dans l'idée de lutter contre les copies. » Une vision

jugée « un poil simpliste ». En effet, « si

certains acheteurs ne peuvent plus se tourner vers ces États vendeurs,

pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux en s'adressant au marché

parallèle ? » C'est une conséquence bien connue des

tentatives de régulation, un phénomène dont l'émergence du shadow

banking, dans le domaine financier, n'est pas la moindre

illustration.

Publié dans Monde | Pas de commentaire | Lien permanent