22 janvier 2010

Vers une nouvelle formation du Conseil de l'UE ?

Le 3 février prochain se tiendra à Cadix, en Espagne,

une « réunion informelle des femmes ministres en

exercice » de l'Union européenne. L'événement est annoncé très

sérieusement par

le secrétariat général du Conseil, sans autre détail au

demeurant.

Mise à jour le 26 janvier - La

présidence espagnole apporte quelques précisions :

« La [sic] ministre de l'Égalité présidera aux côtés de la

première vice-présidente [sic] du gouvernement, à Cadix (11 heures), le

sommet européen des femmes au pouvoir, une initiative à laquelle

participeront les ministres et représentantes politiques des plus

hautes sphères des divers États membres. Une déclaration politique sera

adoptée lors de ce sommet. » Nous ne manquerons pas d'en rendre compte.

Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent

21 janvier 2010

Jean-Pierre Raffarin défend l'usage du français dans les

institutions européennes.

Jean-Pierre Raffarin s'est rendu à Bruxelles le

14 janvier, où il a rencontré les présidents du Conseil

européen, de la Commission et du Parlement. « En qualité de

"représentant personnel du président de la République" », il

entendait défendre auprès d'eux l'usage du français dans les

institutions européennes.

« Le français ne recule que lorsque l'offre de

français est insuffisante », proclame

l'ancien Premier ministre. « Quand, dans une ville

du monde, on ouvre une école française, les capacités d'accueil sont

immédiatement saturées. Quand dans une institution on fragilise le

français, ce sont les valeurs du pluralisme et de l'humanisme qui sont

étouffées. » Et de lancer : « Pour le combat

du français et de la francophonie, j'ai l'âme résistante, l'âme

québécoise ! »

Les discussions ont porté sur l'amélioration de la

signalétique du Parlement européen, la valorisation des travaux du

forum des députés francophones, la célébration par l'Union de la

journée internationale de la Francophonie le 20 mars, la

formation au français des responsables européens...

Au cours de son déplacement, Jean-Pierre Raffarin s'est

entretenu avec des journalistes « extrêmement las de constater

le déclin du français dans les salles de presse de l'Europe ».

Tel

Jean Quatremer, qui fustigea encore tout récemment la

présidence espagnole du Conseil, coupable de proposer

des traductions uniquement vers l'anglais : « Rien pour

le français, rien pour l'allemand pourtant les deux autres langues de

travail de l'Union. » Son

confrère Nicolas Gros-Verheyde élève lui aussi des

protestations : « On savait déjà que toutes les

missions de l'Europe de la défense communiquaient essentiellement en

anglais. Maintenant, c'est un fait avéré : elles communiquent

uniquement en anglais, que ce soit sur leurs sites Internet ou [dans]

leurs communiqués à la presse. Il en est de même pour les agences.

[...] Catherine Ashton a, elle, adopté le monolinguisme universel et se

fait un devoir de ne pas parler d'autre langue [que l'anglais]. Mieux.

Pour l'action européenne sur le séisme en Haïti, la majorité de la

communication s'est faite, jusqu'ici, en anglais (un comble pour un

pays francophone). » « C'est vrai que cela permet de

douter du degré de sensibilité et de finesse de la prochaine diplomatie

européenne », commente l'ancien Premier ministre...

Selon lui, « la francophonie doit, sans doute, entrer

dans une nouvelle phase de son action ». « Il faut se

montrer plus intransigeant », affirme-t-il encore sur

son blog. À la demande du chef de l'État, il a entamé une

tournée des organisations internationales pour y défendre l'usage du

français. Prochaine étape : New York, où il

rencontrera les représentants des Nations Unies début février.

Souhaitons-lui bon voyage !

Publié dans Europe, Francophonie | 1 commentaire | Lien permanent

21 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

La Bibliothèque nationale de France doit-elle collaborer avec

Google ? Aperçu des conclusions de la mission Teissier.

La commission sur la numérisation des fonds patrimoniaux des

bibliothèques a remis son rapport le 12 janvier. Présidée par

Marc Teissier, elle était censée évaluer « la pertinence d'un

accord entre la BNF et Google du triple point de vue du partage et du

rayonnement des contenus français sur Internet, de l'intérêt économique

et financier pour l'État et le contribuable, du message politique à

adresser à la communauté internationale ». Une question

devenue en partie caduque depuis l'annonce par le président de la

République, dans les priorités du "Grand emprunt", d'une enveloppe

spécifique pour la numérisation du patrimoine culturel

(750 millions d'euros). La mission se félicite d'un changement

« considérable » permettant « d'envisager

une politique de numérisation [...] à la fois ambitieuse et

autonome ».

Le géant américain de l'internet s'est lancé en 2004 dans un

projet visant à numériser 15 millions d'ouvrages en dix ans.

Le rapport fustige les clauses souscrites par les bibliothèques

partenaires, parmi lesquelles figure la bibliothèque municipale de

Lyon : « Les accords passés par Google prévoient

toujours que les autres moteurs de recherche ne pourront pas accéder

aux fichiers numérisés par lui pour les indexer et les référencer.

[...] Cela revient [...] à permettre à un acteur [...] de renforcer

cette position dominante. [...] La durée des clauses d'exclusivité est

également excessive : des durées de plus de vingt ans [...]

peuvent aller à l'encontre de la mission d'accès impartie aux

bibliothèques. » Cependant, toute forme de partenariat ne

serait pas à exclure : « Un accord avec Google [...]

pourrait viser, non pas à faire prendre en charge l'effort de

numérisation mais à le partager, en échangeant des fichiers de qualité

équivalente et de formats compatibles. »

Deux objectifs généraux sont définis : d'une part,

« éviter le risque d'une segmentation du patrimoine, en se

donnant l'ambition d'une numérisation exhaustive, ou en tout cas la

plus large possible » ; d'autre part, réaffirmer

« la place du patrimoine français écrit sur

l'internet », qui « est aujourd'hui principalement

visible via Google Livres, grâce aux fonds francophones numérisés des

bibliothèques étrangères, qui ne sont pas complets ».

La bibliothèque numérique Gallica, développée jusqu'à

maintenant par la BNF, serait l'instrument naturel de cette politique.

Forte d'une autonomie renforcée, elle pourrait réunir « les

bibliothèques publiques patrimoniales et les éditeurs, dans une logique

de partenariat public-privé » et proposer un accès

« à tout le patrimoine écrit, via une plate-forme coopérative

respectueuse des droits des différents partenaires, les conditions

d'accès étant adaptées au statut de chaque œuvre ».

Le rapport promeut « la relance d'une impulsion

européenne, tant en direction des autres bibliothèques européennes que

du portail Europeana ». En revanche, ses auteurs ne

semblent pas avoir examiné l'opportunité d'une coopération dans le

cadre de la francophonie.

Leurs conclusions ont été accueillies avec

bienveillance par le ministre de la Culture, tout disposé à "rebooster"

Gallica. Lequel gagnerait d'abord à être mieux connu. Comme le souligne

la mission, « les efforts de numérisation doivent

s'accompagner d'une volonté de conquête de visibilité sur le

web ».

Publié dans Internet | Pas de commentaire | Lien permanent

21 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Quand le gouvernement français réaffirme sa foi dans les

vertus du marché unique européen.

L'UE travaille activement à l'élaboration de sa "stratégie"

pour les dix ans à venir. Le Conseil européen devrait l'adopter

définitivement en juin prochain. D'ici-là, les discussions iront bon

train. La France a défini sa position dans un document rendu public par

Euractiv le 18 janvier. Le gouvernement y

réaffirme sa foi dans les vertus du marché unique. Aussi prône-t-il une

mobilité accrue des étudiants, des enseignants, des travailleurs... Il

réclame également « une action vigilante pour assurer une

application uniforme effective des règles existantes », voire

« un recours accru au règlement [...] pour assurer une

application vraiment uniforme » (à la différence des

directives, les règlements s'appliquent sans transposition).

Parallèlement, la France propose que soit renforcée

« la dimension sociale du marché intérieur, y compris par la

voie de l'harmonisation législative » : « Il

est en particulier fondamental de garantir les conditions d'une

concurrence équitable [...], notamment par une plus grande coordination

dans le domaine fiscal et social. »

Paris entend reposer « la question de l'accès des PME

aux marchés publics ». De son point de vue, « seule

la politique commerciale commune peut agir en faveur de nos entreprises

pour ouvrir les marchés des pays tiers », mais aussi

« assurer [...] un plein respect du principe de

réciprocité ». Trop souvent, en effet, « les

Européens tolèrent des situations de fermeture de droit ou de fait

comme nous le voyons par exemple en ce qui concerne les marchés publics

dans certains États tiers ». En conséquence, le gouvernement

invite l'Union à « prendre les mesures appropriées pour faire

face au risque de dumping écologique, notamment

en mettant en place un mécanisme aux frontières visant les pays qui ne

joueraient pas le jeu de la lutte contre le changement

climatique » ; cela « dans des conditions

compatibles avec les règles de l'OMC », évidemment...

« Il s'agit de placer l'Europe à la pointe de la

transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

À cet effet, il faudra veiller à la cohérence des politiques

communautaires, dont « l'évaluation et le suivi [...] par le

Parlement et les États membres doivent être renforcés ».

Enfin, selon la France, « le Conseil européen [des chefs

d'État ou de gouvernement] doit être la pierre angulaire de la

gouvernance de la nouvelle stratégie ». Sans doute les États

plus petits préféreraient-ils s'en remettre à la Commission.

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

21 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

Le Parlement européen a entamé l'audition des personnalités

choisies par les gouvernements pour former la nouvelle Commission. Sans

doute va-t-il en profiter pour affirmer son pouvoir à leurs dépens.

Le Parlement européen a entamé lundi 11 janvier

l'audition des personnalités désignées pour former la nouvelle

Commission. Présidée, comme la précédente, par le Portugais José Manuel

Durao Barroso, celle-ci sera soumise à un vote d'approbation qui

interviendra probablement le 26 janvier. Ensuite, seulement,

les chefs d'État ou de gouvernement pourront entériner officiellement

sa nomination.

Annonce fracassante

Sans doute leurs projets seront-ils en partie contrecarrés. À

l'automne 2004, la vindicte des parlementaires avait eu raison

de la candidature de l'Italien Rocco Buttiglione, coupable de

« penser que l'homosexualité est un péché ». Cette

fois-ci, prendront-ils pour cible la Britannique Catherine

Ashton ? Elle avait été choisie à la surprise générale pour

devenir le Haut Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et

la Politique de sécurité, par ailleurs vice-président de la Commission.

Dans le résumé officiel de son intervention, on relève cette

annonce fracassante au sujet du Proche-Orient : « La

prochaine étape est d'aller là où nous pensons que nous pouvons

apporter le plus et formuler ensemble les solutions

appropriées. » À la décharge de Mme Ashton, on

rappellera qu'elle se doit de tenir un discours suffisamment consensuel

pour satisfaire vingt-sept États membres... En tout cas, son insistance

sur le poids des initiatives nationales et le rôle de l'Otan en matière

de défense n'aura pas froissé ses compatriotes. Marquant quelque

réserve à l'égard du droit-de-l'hommisme, elle a observé que

« parler aux gens sans médiatisation [était] parfois plus

efficace ». Évoquant le Service européen pour l'Action

extérieure (SEAE), elle a concédé aux députés qu'il ferait

« l'objet d'un droit de regard complet de la part du

Parlement », refusant toutefois de soumettre ses ambassadeurs

à une audition. En définitive, son intervention a tempéré les critiques

sans vraiment les dissiper. Mais sa candidature faisant l'objet d'un

consensus entre les gouvernements européens, les institutions de

l'Union et les groupes politique du Parlement, celui-ci ne se risquera

pas à la mettre en échec.

Barnier fait du "social"

Il ne s'attaquera pas non plus à Michel Barnier, censé

travailler « à mettre le marché intérieur au service du

progrès humain, à lutter contre le dumping social

et à protéger les services d'intérêt général ». "Européen"

convaincu, l'ancien ministre de l'Agriculture s'est pourtant risqué à

paraphraser les souverainistes : « Dans un monde

instable, fragile, dangereux, nous devons nous doter d'une Europe de la

défense. Mais nous n'avancerons pas contre les États membres en

menaçant de fragiliser leur souveraineté, nous avancerons avec

eux. »

Le "grand oral" de Rumiana Jeleva s'avéra plus mouvementé. Le

ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie était désigné pour

devenir commissaire en charge de la Coopération internationale, de

l'Aide humanitaire et de la Réponse à la crise. « L'audition

avait bien commencé, avec une déclaration politique initiale [...]

applaudie par les eurodéputés », raconte Nicolas

Gros-Verheyde. « Mais arrive une question prise de haut, de

trop haut », portant sur sa déclaration d'intérêts. Parmi les

inquisiteurs figuraient des députés bulgares : l'assemblée

européenne offre un terrain propice aux règlements de compte nationaux.

Déstabilisée, la candidate aurait ensuite multiplié les erreurs.

Répondant, par exemple, à une question sur l'aide humanitaire dans le

golfe d'Aden, « elle se montre "prête à aller sur place..."

sans mesurer qu'il s'agit de la Somalie dont on parle, un État

déliquescent, où le moindre occidental est aussitôt considéré comme une

proie à ravir ou... à tuer ». (Bruxelles 2,

12/01/2009)

« De fait, son audition, mardi dernier, a été

catastrophique », confirme Jean Quatremer. « Mais, à

ce petit jeu, elle est loin d'avoir été la seule dans ce cas. [...] Il

est clair que Jeleva est surtout victime d'une volonté du Parlement

européen de rappeler à la Commission et aux États membres qu'il est un

acteur majeur du jeu européen. » (Coulisses de

Bruxelles, 19/01/2010)

Les Socialistes et Démocrates réclament sa tête. En réaction,

le PPE s'est lui aussi cherché une proie. Son dévolu s'est jeté sur le

Slovaque Maros Sefcovic, suspecté d'avoir tenu des propos désobligeants

à l'encontre des Roms. L'attaque semble avoir échoué. Quoi qu'il en

soit, ces querelles illustrent, à nos yeux, tout l'intérêt des

auditions organisées par les commissions parlementaires.

Sur un pied d'égalité

Les gouvernements doivent pourtant compter avec le Parlement

européen. Lequel entend bien le faire savoir. Depuis le

4 janvier, rapporte encore Jean Quatremer, il exige que leurs

ambassadeurs à Bruxelles (les "représentants permanents"), ainsi que

tous les fonctionnaires du Conseil, se fassent accréditer comme

n'importe quel visiteur pour pénétrer dans ses bâtiments. L'assemblée

réclamerait l'application d'un principe de réciprocité.

« De fait, les fonctionnaires du Parlement se rendant

au Conseil des ministres doivent s'annoncer à l'entrée du Justus

Lipsius, dire avec quelle personne ils ont rendez-vous, obtenir un

badge provisoire, se plier aux contrôles de sécurité et enfin être

accompagnés. » Cela serait donc en passe de changer.

« Mais il ne s'agira que d'un armistice », poursuit

notre confrère : « Le prochain clash, déjà programmé,

est celui de l'accès aux réunions. » (Coulisses de

Bruxelles, 17/01/2010) Les gouvernements pourraient

regretter d'avoir accru les pouvoirs du Parlement européen en négociant

le traité de Lisbonne.

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

12 janvier 2010

Les gouvernements des Vingt-Sept rechignent à augmenter le

traitement des fonctionnaires européens suivant des règles établies de

longue date ; la Cour de Justice devra leur forcer la main.

Pourquoi les États lui ont-il conféré un tel pouvoir ?

Les fonctionnaires européens exigent que leur traitement soit

augmenté de 3,7 %. Une requête déplacée ? Jean-Philippe

Chauvin stigmatise leur « indécence ».

« Mais voilà », explique Jean

Quatremer : « Il ne s'agit que de

l'application d'une règle votée par les États membres, pour la période

2004-2012, qui prévoit que le salaire des eurofonctionnaires est

indexé sur celui de la fonction publique de huit pays [...] et sur le

coût de la vie à Bruxelles. »

La Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de

Justice de l'Union européenne, dont on devine le verdict. Celui-ci

s'imposera aux vingt-sept États membres, en dépit de leur accord

apparemment unanime. C'est ici que devrait résider le vrai scandale, du

moins aux yeux des souverainistes. Face aux juges, en effet, les

politiques témoigneraient d'une « servitude

volontaire », selon l'analyse de Paul Magnette (Le

Régime politique de l'Union européenne, Presses de Science

Po). « Pourquoi les gouvernements se sont-ils laissés faire

? » À ce « faux mystère », il y aurait

plusieurs réponses.

« On peut rappeler, d'abord, que l'action de la Cour

protège souvent les intérêts des gouvernements eux-mêmes. [...] En

effet, en l'absence de contrôle juridictionnel, les gouvernements

seraient fortement tentés de se soustraire à leurs obligations et de se

livrer une concurrence déloyale. Chacun des gouvernements pourrait en

pâtir à son tour et le régime dans son ensemble s'en trouverait

affaibli. Dans leurs conflits avec la Commission, les gouvernements ont

aussi, le plus souvent, trouvé dans la Cour un arbitre impartial. [...]

Le formalisme qui irrigue nos cultures politiques est aussi fréquemment

invoqué pour expliquer la docilité des gouvernants. Enfin, et peut-être

surtout, la structure du régime de l'Union elle-même explique la

résignation des dirigeants nationaux. Les rapports entre les

gouvernements et la Cour sont définis de telle sorte que les juges

peuvent se prévaloir de fortes marges d'indépendance, tandis que les

gouvernements sont privés de tout pouvoir de rétorsion. Cette

asymétrie fondamentale – due aux gouvernements eux-mêmes, auteurs des

traités – est la source essentielle des relations particulières qui se

sont établies entre les juges et les politiques dans

l'Union. »

« Formellement », les gouvernements

« restent libre de modifier les traités – et donc les pouvoirs

de la Cour. En pratique, la nécessité de réunir l'unanimité pour ce

faire rend la menace peu crédible : la jurisprudence de

Luxembourg affectant différemment les intérêts des gouvernements, il se

trouvera toujours au moins l'un d'entre eux pour opposer son veto à une

révision du traité. »

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

7 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

La Commission européenne convoque le féminisme au service de la croissance.

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une

priorité pour notre pays et pour l'Union européenne »,

proclame le président du gouvernement espagnol. Sans doute José Luis

Rodríguez Zapatero a-t-il accueilli avec bienveillance le rapport

publié le 18 décembre par la Commission européenne.

« L'égalité des sexes n'est pas seulement une question de

diversité et d'équité sociale », affirme-t-on à Bruxelles.

Elle constituerait aussi « une condition préalable à la

réalisation des objectifs de croissance durable, d'emploi, de

compétitivité et de cohésion sociale ». Pour preuve, la

participation croissante des femmes au marché du travail serait

« à l'origine d'un quart de la croissance économique annuelle

depuis 1995 ».

Des États sceptiques ?

« Les investissements dans les politiques égalitaires

sont payants », martèle le rapport. Mais tous les États n'en

sont pas convaincus : examinant les mesures nationales de lutte contre

la crise, la Commission pointe « le risque de détérioration du

statut des politiques égalitaires ». La tentation serait

d'autant plus grande d'y renoncer que les femmes sembleraient moins

affectées par le conjoncture économique. Mais le taux d'emploi des

hommes se redresserait plus rapidement.

Constatant l'« influence marquée de la parentalité

[sic] sur la participation au marché du travail », la

Commission stigmatise le « partage traditionnel des

rôles », mais aussi le « manque de structure

d'accueil pour les enfants ». En conséquence, elle réclame

« des politiques et des incitations pour persuader les hommes

et leur permettre d'assumer une plus grande part des tâches

familiales » ; ce serait même « un défi

majeur à relever ». Plus raisonnablement, elle souligne que «

l'absence de mesures adéquates permettant de trouver un équilibre entre

vie professionnelle et vie familiale peut [...] inciter les femmes et

les hommes à ne pas avoir d'enfants ou à en avoir moins, ce qui pose

problème eu égard au vieillissement de la population ».

Fait remarquable : « Dans les pays où les

conditions sont favorables s'agissant des services de garde d'enfants,

des systèmes de congé parental et des régimes de travail flexibles, le

taux d'emploi des femmes et le taux de natalité sont tous les deux plus

élevés. » Ayant réconcilié en apparence féminisme et natalité,

Bruxelles ne craint pas d'affirmer qu'« au besoin, il

conviendrait de [...] supprimer les éléments financiers qui dissuadent

les seconds titulaires de revenus [...] de travailler ».

Incohérence

Ce rapport, nourri d'idéologie, n'est pas sans présenter

quelque incohérence. Saluant la réforme du congé parental, la

Commission observe qu'elle encouragera les pères à profiter de cette

possibilité. Une perspective manifestement contraire à l'objectif

assigné par ailleurs à l'égalité des sexes, censée « permettre

aux États membres d'exploiter pleinement l'offre potentielle de main

d'œuvre ».

Publié dans Europe, Féminisme & Genre | 2 commentaires | Lien permanent

7 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

L'Espagne assure pour six mois la présidence du Conseil de

l'UE. Ses dirigeants devront cohabiter avec de nouveaux responsables

européens... Rappels historiques et résumé des priorités affichées par

Madrid.

Depuis le 1er janvier, l'Espagne assure la présidence

du Conseil de l'Union européenne. C'est la quatrième fois que cette

responsabilité lui incombe depuis son entrée dans la Communauté

européenne en 1986. Madrid avait frappé à sa porte dès les années

soixante, obtenant seulement qu'elle lui soit entrouverte, avec la

souscription d'un accord préférentiel en 1970. Formalisée en 1977,

moins de deux ans après le décès du général Franco, sa demande

d'adhésion avait été accueillie avec réticence par la France...

Un pays europhile

Elle suscitait en revanche un consensus national. L'adhésion

fut approuvée à l'unanimité par le parlement. « L'appui de

l'Espagne au processus d'intégration européenne a toujours été

supérieur à la moyenne européenne », constate Lorenzo Delgado

Gomez-Escalonilla. « L'entrée dans l'Europe n'est pas associée

à la perte de la souveraineté ou de l'identité nationale comme cela se

produit dans d'autres États. » (Dictionnaire

critique de l'Union européenne, Armand Colin)

En vingt ans, bénéficiant largement des fonds structurels

européens, l'économie espagnole s'est radicalement transformée. Cela

n'est pas allé sans douleur, mais le "revenu par tête" est passé de

8 000 euros annuels en 1985 à

23 000 euros en 2005. Il y a quatre ans, le traité

établissant une constitution pour l'Europe ayant fait l'objet d'un

référendum, le "oui" l'avait emporté à la faveur de 77 % des

voix.

Animant pendant six mois les travaux des ministres européens

(à l'exception de ceux touchant aux affaires étrangères, désormais

coordonnés par le Haut Représentant), l'Espagne revendique quatre

priorités : « application fidèle et résolue du

nouveau traité ; une plus grande coordination des politiques

économiques afin de garantir la relance économique et d'asseoir les

bases d'une croissance européenne durable ; renforcement de

l'Union en tant qu'acteur politique décisif dans la

mondialisation ; veiller constamment aux intérêts des citoyens

européens et au respect de leurs droits dans toutes les nouvelles

initiatives ».

« Nous voulons que le président Van Rompuy et la

Haute Représentante [sic] Ashton puissent, dès le début, exercer

pleinement leurs fonctions », assure José Luis Rodríguez

Zapatero. Sa fidélité à l'"esprit de Lisbonne" est pourtant mise en

doute. Le chef du gouvernement espagnol parviendra-t-il à se faire une

place aux côtés du président du Conseil européen ? En pleine

période de transition institutionnelle, on guettera les incidents.

Mais, de part et d'autre, on se satisfera vraisemblablement de quelques

arrangements. Dorénavant, par exemple, un délégué du Haut Représentant

est censé présider le COPS (Comité politique et de sécurité) ;

aussi Mme Ashton a-t-elle assigné cette mission à l'ambassadeur

espagnol, tout simplement (Bruxelles 2,

19/12/2009).

L'Espagne devrait porter un intérêt tout particulier au

Parlement européen. Elle y sera plus souvent confrontée que ses

prédécesseurs en raison des pouvoirs accrus de l'assemblée. En outre,

elle s'attachera à faire adopter aussi vite que possible le protocole

permettant de réviser sa composition sans attendre les prochaines

élections européennes. Parmi les douze États bénéficiant de sièges

supplémentaires, elle est en effet celui qui en gagne le plus (quatre

députés).

Questions pour un champion

Naturellement, il appartiendra à Madrid d'accompagner la mise

en œuvre du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE). Catherine

Ashton voudrait en faire « un vrai service, pour mener la

diplomatie de l'Union [...] avec les moyens budgétaires nécessaires,

non pas pour remplacer la diplomatie des États membres mais pour [s'] y

ajouter » (Bruxelles 2,

16/12/2009). « Je pense que nous pouvons obtenir beaucoup de

la "diplomatie tranquille" », a-t-elle déclaré. Affichant un

optimisme bien naïf, elle espère « réunir les représentants

les plus talentueux de tous les États membres de l'UE » (Le Figaro,

18/12/2009).

À moins qu'une grève des fonctionnaires européens ne perturbe

le calendrier, le Parlement entamera lundi prochain,

11 janvier, les auditions des nouveaux membres de la

Commission. Mme Ashton sera la première soumise à ce "grand oral"

minuté à la seconde près, où les questions s'enchaîneront pendant trois

heures à un rythme infernal (Bruxelles 2,

17/12/2009). Curieuse façon d'évaluer des compétences sur un sujet

aussi complexe que les relations internationales.

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

7 janvier 2010

Article publié dans L'Action Française 2000

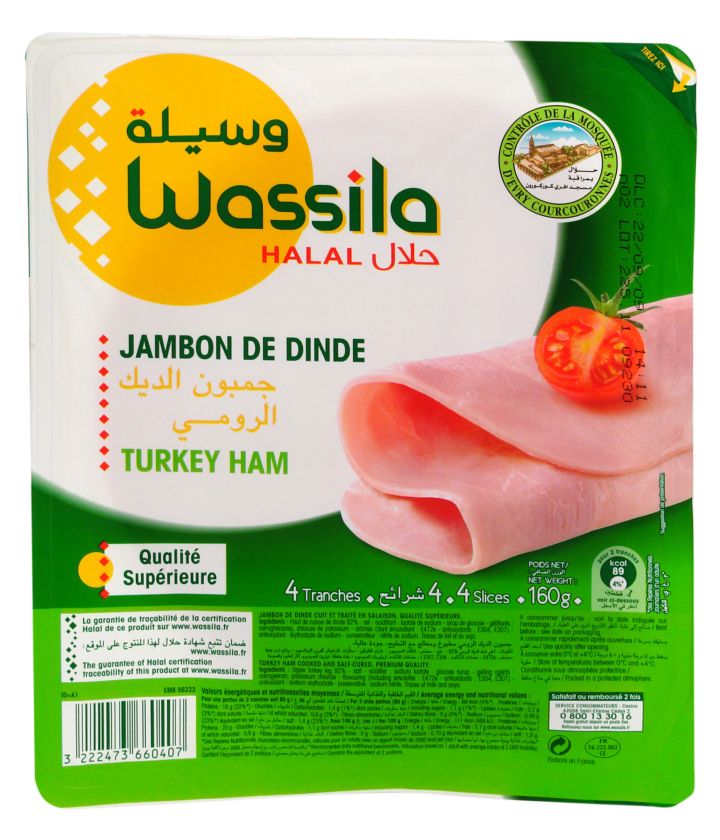

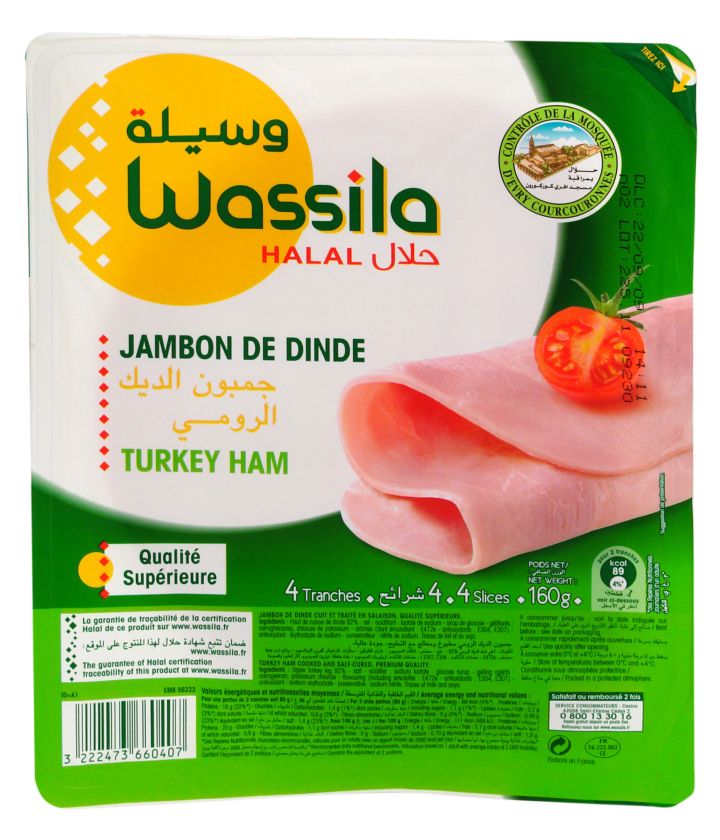

Depuis la fin novembre, Quick s'essaie à la vente de

hamburgers certifiés halal. Le groupe de

restauration rapide se lance ainsi sur un marché porteur, qui affiche

régulièrement une croissance à deux chiffres.

Le concurrent européen de McDonald's, contrôlé à 95 %

par un fonds public français, s'est immiscé malgré lui dans le débat

sur l'identité nationale : depuis le 30 novembre, des

repas certifiés halal sont servis dans huit

restaurants Quick de l'hexagone. Les hamburgers y sont garnis d'une

viande issue d'un abattage rituel, opéré par égorgement

« au nom de Dieu », face à La Mecque, par un

sacrificateur habilité par un organisme religieux avec l'agrément de

l'État. Le porc étant réputé haram (illicite),

des allumettes de dinde ont remplacé les lardons.

30 % de hausse

La démarche, expérimentale, permettra d'évaluer l'ampleur des

difficultés logistiques : les prescriptions islamiques

pourraient s'avérer délicates à respecter dans des cuisines où des

aliments "licites" risquent de cohabiter avec quelques autres proscrits par la loi

coranique. L'enseigne veillera sans doute à dissiper la méfiance des

clients, alors que son concurrent KFC, ayant investi un créneau

similaire, est justement accusé d'avoir trahi leur confiance. À

Villeurbanne, ils sont invités à vérifier l'origine des commandes dans

un cahier mis à leur disposition en français et en arabe. Avec ce

changement de carte, rapporte notre consœur Carole Bianchi,

« "le fast-food a vu son chiffre d'affaires progresser de

30 % et a dû embaucher deux fois plus de personnel en moins de

quinze jours, selon le gérant Karim Bouzeenaba » (20 Minutes,

15/12/2009).

Nouveau marché

L'alimentation halal constitue un marché

en plein essor, enregistrant régulièrement une croissance supérieure à

10 %. Spécialisé « dans les études marketing

ethniques », le cabinet Solis lui attribue un chiffre

d'affaires de 4 milliards d'euros en 2009 (dépenses des

ménages, sans compter la consommation en restauration hors domicile de

type sandwicheries, restaurants, collectivités...). Par comparaison, le

"bio" drainerait seulement 2,6 milliards d'euros, selon

l'estimation citée par Anne-Hélène Pommier (Le Figaro,

16/12/2009).

« Longtemps limité à des commerces

traditionnels », le circuit de distribution de ces produits

s'étend aujourd'hui aux grandes et moyennes surfaces, observe Solis,

« notamment aux grandes enseignes d'hypermarchés qui

présentent des offres de produits halal élaborés pour partie par les

plus grands groupes agroalimentaires français ».

Industriels et distributeurs cibleraient les "baby-boomers de

la diversité", nés en France et forts d'un pouvoir d'achat supérieur à

celui de leurs aînés. Mais ils communiquent encore avec pudeur,

préférant généralement promouvoir les "saveurs d'Orient". Si Maggi fait

figure d'exception, la plupart commercialisent leurs produits halal

sous une marque spécifique. Tel Casino, en pointe avec Wassila, ou

Panzani, qui fut le premier à lancer une campagne publicitaire sur les

chaines "hertziennes". C'était l'été dernier, à l'occasion du ramadan :

« Certains de nos clients se retrouvent dans les personnages

de la pub, ça leur fait plaisir, c'est pour eux une preuve

d'intégration » se félicitait alors Sébastien Beyhourst,

directeur marketing de Zakia Halal (Libération,

26/08/2009).

Entre intégration et assimilation

Preuve que l'intégration n'est en aucun cas synonyme

d'assimilation ? L'"islamisation" du pays, volontiers

dénoncée, suscite un malaise compréhensible. Observons toutefois

qu'elle ne va pas sans paradoxes : s'ils se distinguent de

leurs compatriotes par certaines habitudes de consommation, imposées

par leur foi, les musulmans peuvent désormais se fournir dans les mêmes

boutiques, s'asseoir à la même table... Voire se joindre aux mêmes

fêtes : à la veille de Noël, Caroline Taix signalait que

« chapons, foie gras et dinde farcie halal [avaient] fait leur

apparition dans les rayons des épiceries spécialisées » (Les Échos,

24/12/2009).

Publié dans Islam | 2 commentaires | Lien permanent

29 décembre 2009

Depuis Dublin, un commissaire européen prononce un éloge

dithyrambique de la diplomatie française. Charlie McCreevy a-t-il perdu

la tête ?

Le président de la République n'a pas manqué de fanfaronner,

tandis qu'il venait d'obtenir pour la France le portefeuille de

commissaire européen en charge du Marché intérieur. Ce faisant, il

aurait « enterré une fois pour toutes le mythe selon lequel

les commissaires européens, et tout particulièrement les Français,

arrivant à Bruxelles, sont supposés laisser de côté les intérêts

nationaux ». C'est en tout cas l'opinion formulée le

18 décembre par le commissaire irlandais Charlie McCreevy,

auquel Michel Barnier doit justement succéder. Selon lui, l'influence de

la France à Bruxelles serait

« impressionnante » : « On oublie

que la bureaucratie de Bruxelles a été conçue par la France. [...] Au

fil des années, cela a donné aux Français un énorme avantage pour

savoir comment actionner les leviers de pouvoir. » En

conséquence, il a salué l'« habileté extraordinaire »

de la diplomatie française.

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent