6 juillet 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Le gouvernement entend « mettre l'égalité entre les

femmes et les hommes au cœur de l'action publique ».

À cet effet, a-t-il été annoncé le 27 juin,

« les ministres s'investiront

personnellement » : « Ils nommeront auprès

d'eux un haut-fonctionnaire à l'égalité des droits pour proposer et

suivre les mesures à mettre en œuvre dans leur ministère. La logique de

la parité sera étendue à l'ensemble de la sphère publique. De nouveaux

principes de nomination seront arrêtés pour une représentation

équilibrée dans les grandes instances de la République, en particulier

les autorités administratives indépendantes (Conseil supérieur de

l'audiovisuel par exemple) et les principaux organismes consultatifs de

l'État. »

Loin de tempérer cette frénésie féministe, l'UMP verse dans la

surenchère, à la faveur d'une autocritique légitimée par sa déroute

électorale. Faute de respecter la parité, le parti paie « cinq

millions d'euros d'amende par an », a déploré Rachida Dati, au

micro d'Europe 1. « Une femme à

la tête de l'UMP ou même de l'Assemblée ou de la France, cela aurait de

la gueule », a-t-elle poursuivi. Quant à Roselyne Bachelot, à

à l'antenne de Public Sénat, elle a proposé

« la division par deux des circonscriptions ainsi que

l'élection d'un ticket homme-femme qui pourrait assurer la parité

parfaite ». Un vrai concours Lépine !

Publié dans Féminisme & Genre, Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

21 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

À l'issue d'un entretien avec Vladimir Poutine, le président

de la République s'est présenté devant la presse aux côtés de son

homologue russe, offrant aux journalistes un contraste saisissant...

Le président russe, Vladimir Poutine, a rencontré François

Hollande le 1er juin 2012. Devant la presse, tandis que son

homologue français nageait dans les vacuités, il s'est risqué à aborder

les questions les plus épineuses.

À commencer par celle du bouclier antimissile. À ce propos,

a-t-il déclaré, « la France est un des rares pays qui non

seulement nous écoute [mais] nous entend aussi ». Paris semble

d'autant mieux placé pour jouer les médiateurs avec Washington qu'il

est peut-être le seul, en Europe, à disposer des compétences

industrielles en jeu dans la défense antimissile, et donc de

l'expertise requise pour une discussion "d'égal à égal". « Il

nous faut [...] des garanties militaires et technologiques qui seraient

consacrées par des textes juridiquement contraignants », a

martelé Vladimir Poutine, qui ne se satisfera pas de quelques paroles

rassurantes. « On nous a promis de ne pas élargir l'Otan,

ensuite de ne pas déployer les bases militaires », a-t-il

rappelé, « mais l'Otan continue à s'élargir vers l'Est, et les

bases militaires poussent comme des champignons autour de nos

frontières ».

Évoquant la Syrie, le président russe s'est gardé d'apparaître

comme un thuriféraire insensible de la Realpolitik :

« Lorsque j'entends que la Russie a des intérêts spécifiques

dans ce pays, je peux vous dire que c'est une erreur totale »,

a-t-il déclaré. Les victimes civiles le préoccuperaient davantage. Or

a-t-il laissé entendre, les perspectives d'ingérence doivent être

abordées avec prudence : « Regardez ce qui se passe

en Irak, en Libye, dans d'autres pays de la région. Est-ce que ces pays

sont devenus plus sûrs, vers quoi évoluent-ils ? Nous

proposons, s'agissant de la Syrie, d'agir de façon très correcte, de

façon très pondérée. »

Enfin, alors qu'un journaliste lui demandait si Moscou

accepterait d'accueillir le président syrien et sa famille, Vladimir

Poutine a lancé cette pique contre la France : « S'agissant de

Monsieur Assad, je peux vous dire qu'il a visité beaucoup plus souvent

Paris que Moscou. » « Sur les visites du président

Assad père et fils, je n'ai aucune responsabilité » a répondu

François Hollande, manifestement décidé à incarner, courageusement, la

continuité de l'État.

Publié dans Monde, Politique | Pas de commentaire | Lien permanent

21 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

La réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) proposée

par la Commission européenne est mal accueillie au Sénat.

Que va-t-il advenir de la pêche française ? Cinq

sénateurs rattachés à divers groupes politiques s'en

inquiètent : Joël Guerriau (Union centriste), Odette Herviaux

(groupe socialiste), Gérard Le Cam (groupe communiste, républicain,

citoyen), Bruno Retailleau (UMP) et Charles Revet (UMP). Dans une

proposition de résolution enregistrée le 6 juin, ils rappellent

l'objectif de la Commission européenne : « lutter

plus efficacement contre la surpêche qu'elle considère comme

généralisée dans les eaux européennes et réduire la surcapacité des

flottes ». Or, le diagnostic de Bruxelles leur apparaît

d'autant plus « discutable » qu'il s'appuie sur des

données scientifiques jugées

« insuffisantes » : « à peine la

moitié des stocks sont aujourd'hui connus, avec des marges d'erreur

importantes », soutiennent les parlementaires. En tout cas,

préviennent-ils, si le "rendement maximal durable" était atteint dès

2015 pour toutes les espèces, conformément aux recommandations de la

Commission, la France devrait « fermer 50 % de ses

pêcheries, ce qui aurait des conséquences économiques et sociales

désastreuses pour le littoral français ». Le projet de

régulation de la flotte de pêche par l'attribution de quotas

revendables inspire la plus grande méfiance : les expériences

menées en ce sens par l'Islande, les pays baltes, ou encore le Danemark

et les Pays-Bas, l'auraient été au détriment de la pêche artisanale.

Vers l'interdiction des rejets

Quant à l'interdiction des rejets, ce serait « une

fausse bonne idée », coûteuse à mettre en œuvre en raison des

moyens de surveillance qu'elle nécessite. « Il est préférable

d'adopter une démarche d'amélioration de la sélectivité des engins de

pêche, pour prévenir les prises indésirables », clament les

auteurs de la résolution : "trier sur le fond plutôt que sur

le pont". D'autant que l'interdiction des rejets poserait

« des problèmes techniques immenses à la pêche française au

chalut qui est multi-spécifique ». Les navires, alors

surchargés, ne seraient pas adaptés pour ramener à terre l'ensemble des

prises.

Dans la nuit du 12 au 13 juin, les gouvernements

européens sont pourtant convenus d'interdire progressivement les

rejets. En revanche, ils excluent d'imposer l'instauration de quotas

transférables. De fait, comme le relèvent les sénateurs, « les

textes de la Commission [...] ont été accueillis de manière extrêmement

critique par la plupart des États membres de l'Union européenne

intéressés ainsi que par le Parlement européen ». Une

assemblée avec laquelle il faudra compter : en application du

traité de Lisbonne, celle-ci est désormais appelée à jouer un rôle

actif dans la définition de la Politique commune de la pêche (PCP).

Publié dans Agriculture, Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

21 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

La première implantation hexagonale d'un restaurant McDonald's

remonte à quarante ans. Depuis, l'enseigne est devenue le symbole de la

mondialisation. Et de ses nuances.

Le 30 juin 1972, il y bientôt quarante ans, un

premier restaurant aux couleurs de McDonald's ouvrait ses portes dans

l'Hexagone. C'était à Créteil. Depuis, l'enseigne s'est disséminée dans

plus de neuf cents communes, où sont répartis près de mille deux cents

établissements, dont trois cents franchisés. La France est même devenue

le deuxième contributeur aux résultats du groupe américain. Un chiffre

d'affaires record est enregistré à Marne-la-Vallée (Disney Village),

ainsi que sur les Champs-Élysées. Symbole de la "malbouffe" importée

des États-Unis, la chaîne de restauration rapide s'est attiré les

foudres des pourfendeurs de la mondialisation, à l'image de

l'inénarrable José Bové : en 1999, on s'en souvient, il avait

"démonté" un McDo à Millau.

Défense bien huilée

Alors qu'il dirigeait l'entreprise, Jack Greenberg avait jugé

déplacées les attaques dont elle était victime :

« nous sommes d'abord un amalgame de petites

entreprises », avait-il clamé, fin 2002, dans un entretien

accordé à L'Express. La filiale hexagonale se

vante de « privilégier un approvisionnement

local » : « 100 % des produits

alimentaires servis dans les restaurants McDonald's de France en 2010

ont été fabriqués en Europe », martèle sa communication

officielle. « La France demeure le premier pays fournisseur

des achats alimentaires pour les hexagonaux avec près de 76 %

de volume. » Et de s'ériger en « partenaire majeur de

l'agriculture française ». Bel exemple de

philanthropie !

De fait, si McDonald's symbolise effectivement la

mondialisation, c'est avec ses nuances, dont témoigne la

"régionalisation" de l'offre entreprise depuis le milieu des années

quatre-vingt-dix. Jusqu'à l'immixtion, en avril dernier, de la

traditionnelle baguette dans les restaurants hexagonaux. Celle-ci

finira-t-elle par traverser l'Atlantique ? On n'en est pas

encore là, même si un McDo new yorkais serait, paraît-il, largement

inspiré de celui des Champs-Élysées.

Publié dans Mondialisation, Société | Pas de commentaire | Lien permanent

21 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Une petite révolution s'annonce sur la Toile, où les domaines

de premier niveau vont se multiplier.

Dans les méandres de l'internet, les utilisateurs se repèrent

avec des adresses dont la variété des "terminaisons" était jusqu'à

présent limitée : on comptait une vingtaine d'extensions

génériques, dont la plus populaire demeure le ".com", et deux cent

cinquante extensions territoriales, environ, tels le ".fr" associé à la

France, mais aussi le ".tv", théoriquement réservé aux Tuvalu, un

archipel de l'océan Pacifique.

Le 13 juin 2012, l'Icann, l'organisme californien qui

contrôle les domaines, a annoncé avoir reçu près de deux mille dossiers

éligibles à de nouvelles extensions personnalisées. « Personne

n'a demandé ".facebook" ou ".twitter", même pas les deux entreprises

qui visiblement n'y voient aucun intérêt », rapporte Libération.

À l'inverse, Google pourrait saisir l'opportunité de colmater une

faille de sécurité, selon Stéphane Van Gelder, un

collaborateur de l'Icann. Aujourd'hui, explique-t-il, la société dépend

d'un tiers en charge du ".com". « Or, Google fait sûrement

davantage confiance à ses propres techniciens et ne dépendra plus de

personne s'il obtient le ".google". Une extension personnalisée peut

aussi avoir un intérêt majeur pour les banques. La Société générale

pourra dire à ses clients : "N'ouvrez aucune page qui ne

possède pas l'extension .sociétégénérale." »

Nos confrères ont recensé soixante-six dossiers déposés par

des organisations régionales, portant notamment sur les ".paris",

".corsica" et ".bzh". L'obtention par la Bretagne d'un domaine de

premier niveau « valorisera et donnera une visibilité nouvelle

aux activités économiques, sociales, culturelles », veut

croire le Conseil régional. C'est beaucoup espérer d'une simple

extension, même si, symboliquement, la décentralisation en France se

décide manifestement aux États-Unis. Rappelons toutefois que des

domaines étaient déjà dédiés à l'Outre-mer français : dix

extensions associées à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin,

Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques

françaises, et à Wallis et Futuna.

Publié dans Internet | Pas de commentaire | Lien permanent

15 juin 2012

Lecture un tantinet polémique d'un pamphlet signé NKM.

Parmi les personnalités figurant sur la "liste noire" du Front

national, dévoilée à l'approche du second tour des élections

législatives, Nathalie Kosciusko-Morizet constitue un « cas

spécifique » aux yeux de Marine Le Pen. L'année

dernière, en effet, à la veille des cantonales, elle avait jugé

l'élection d'un socialiste préférable à celle d'un frontiste.

« C'est une proposition à laquelle je tiens »,

a-t-elle répété quelques mois plus tard, dans un pamphlet s'attaquant

ouvertement au « front antinational ».

La critique s'avère convenue. « Le Front national

peut bien [...] prendre les traits avenants d'un sourire, d'une

blondeur, d'un prénom », il n'en reste pas moins associé à des

éléments radicaux, souligne l'auteur. « Ce n'est pas une leçon

de morale », prétend NKM, qui n'en verse pas moins dans les

bons sentiments. « C'est forts de nos différences que nous

devons trouver un chemin ensemble », clame-t-elle tout en

récusant « l'éloge des singularités ».

« Qu'il y ait en chacun de nous un fond d'aigreur, [...] une

petite haine de l'autre, c'est l'évidence. », affirme-t-elle.

Or, « cette part obscure de nous-mêmes » formerait,

selon elle, le « terreau » du FN.

Réduire le vote lepeniste à un défaut d'altruisme, voilà qui

nous semble assez léger. Depuis quand la charité se mesure-t-elle à

l'aune des sympathies politiques ? La moralité des individus

est une chose ; les représentations façonnant l'opinion en

sont une autre. Nathalie Kosciusko-Morizet s'y attaque en partie.

S'agissant du "protectionnisme", par exemple, elle soutient que

« le FN fait comme si de telles mesures n'existaient pas. Or

elles existent. [...] L'appartenance à l'Union européenne ne les

interdit nullement. Au contraire, nous disposons de normes qui sont

destinées à assurer la qualité de produits. » Par ailleurs,

écrit-elle, « il faut être clair là-dessus : les

immigrés sont des actifs, ils contribuent de manière nécessaire et

profitable à l'économie de notre pays ». Se défendant de tout

angélisme, elle martèle qu'« il faut être tout aussi clair sur

les difficultés. Car il y en a. Il y a des biais et des fraudes. Il

existe une immigration de complaisance, qui fait un usage abusif des

allocations chômage et familiales. La lutte contre ces abus est

prioritaire. »

Qu'importent les faits : de toute façon, observe

l'auteur, « le "programme" du FN n'a pas du tout vocation à

être réalisé. [...] Il est là pour frapper, par le caractère radical de

ses propositions. [...] La meilleure illustration en est donnée par le

chapitre économique. » De fait, l'incriiniation grotesque de

la "loi de 1973", ainsi que le fantasme d'un recours indolore à la

création monétaire, en disent long sur le sérieux du FN. Celui-ci

préconise, également, « la suppression de la binationalité,

sans jamais rappeler que certains binationaux ne peuvent pas répudier

leur nationalité d'origine, quand bien même ils le

voudraient ».

Enfin, « un pays comme le nôtre a le droit souverain,

aujourd'hui, de choisir qui s'installe ou non sur son territoire. Mais

dès lors qu'une personne y est installée légalement, il n'est plus

possible de la discriminer », estime l'ancien ministre de

l'Écologie. « Ce que la France choisit de faire aujourd'hui,

c'est de mener une politique ferme de lutte contre l'immigration

illégale. Et cette politique rend évidement inutile toute forme de

"préférence nationale". » D'autant que « parmi tant

d'autres effets dévastateurs, cette préférence favoriserait

l'immigration clandestine et elle rendrait impossible l'intégration des

étrangers. Stigmatisés, ces derniers n'auraient d'autre choix que de se

replier au sein de mouvements communautaristes ou

fondamentalistes. » Un risque à méditer.

« Être français, cela se conquiert, se construit, se

partage. C'est un perpétuel projet, pas une rente », proclame

encore NKM. « La tentation de la rente. Voilà qui fait

consensus entre le FN et la gauche », poursuit-elle. Même si

« dans le cortège des désespérances, le Front national, lui,

joue le rôle des pleureuses. » Enfonçons le clou : en

vérité, le populisme n'est rien d'autre que la déclinaison plus ou

moins "nationaliste" du néo-malthusianisme abreuvant le discours

socialiste. La hantise du plombier polonais découle de la même croyance

que la mise en œuvre des trente-cinq heures ; quant aux

immigrés, ils sont vilipendés au même titre que ces salauds de riches.

« La confusion sert toujours les mêmes », déplore

Nathalie Kosciusko-Morizet. « Le FN parle d'"UMPS". Mais

l'alliance électorale, objective, celle dont l'histoire politique

témoigne, elle est entre le PS et le FN. Même si Lionel Jospin, en

2002, a été le dindon de la farce. » Elle ne croyait pas si

bien dire... Pour la faire battre dans l'Essonne, Marine Le Pen

n'a-t-elle pas appelé à voter pour son rival socialiste ? PS,

FN, même combat !

Publié dans Politique | 1 commentaire | Lien permanent

7 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

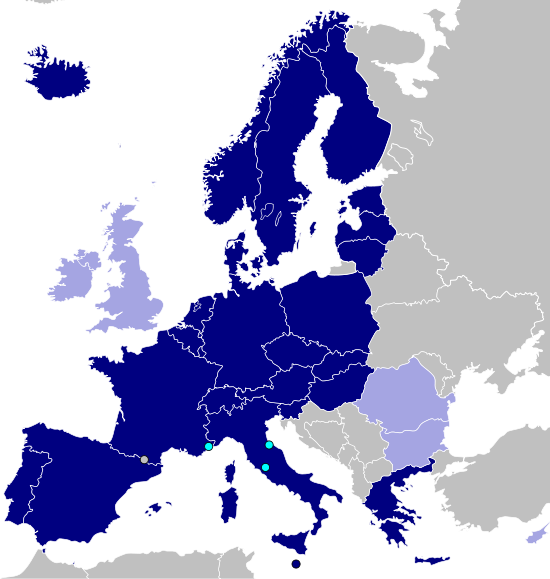

Annoncée bruyamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la

réforme de l'espace Schengen est discutée ces jours-ci, sous la

houlette d'une Commission européenne avide de nouveaux pouvoirs.

Draguant dans les eaux du Front national, Nicolas Sarkozy

l'avait martelé durant sa campagne électorale : « Il

n'est pas question que nous acceptions de subir les insuffisances de

contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. » Depuis,

l'agitation médiatique s'est assagie, mais la réforme de l'espace

Schengen demeure en discussion. La question figurait à l'ordre du jour

des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, appelés à se réunir

à Luxembourg le jeudi 7 juin 2012.

Dysfonctionnements criants

Mises sur la table en septembre dernier, les propositions de

la Commission européenne portent, d'une part, sur les conditions

d'évaluation de Schengen et, d'autre part, sur les modalités de

rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE. Deux

domaines dans lesquels Bruxelles entend accroître son influence, aux

dépens des gouvernements qui rechignent à lui céder leurs

responsabilités. « En cas d'urgence nécessitant une réaction

immédiate (une attaque terroriste, par exemple), les États membres

pourraient certes toujours prendre des décisions unilatérales pour

réintroduire les contrôles », résume un rapport du Sénat,

« mais seulement pour une période ne dépassant pas cinq jours,

après quoi une décision au niveau de l'UE serait prise, sur proposition

de la Commission, afin d'autoriser une éventuelle

prorogation ». Dans une lettre adressée le 19 avril à

la présidence danoise de l'UE, Paris et Berlin réclamaient, entre

autres, que ce délai soit porté à trente jours. Quant aux flux

migratoires, ils ne constitueraient pas en eux-mêmes « une

menace pour la sécurité », selon la Suédoise Cecilia

Malmström, commissaire européen aux Affaires intérieures. « Il

en résulte un certain paradoxe » relevé par la Chambre

haute : « Le phénomène à l'origine de la réforme se

retrouve à la marge de la proposition de la Commission, dans un simple

considérant. »

Par conséquent, s'il était franchi, ce pas supplémentaire en

direction du fédéralisme ne répondrait pas, nous semble-t-il, aux

dysfonctionnements les plus criants de l'espace Schengen.

« Lorsqu'un migrant ne réunit pas les conditions pour voyager

dans l'espace Schengen, l'État membre qui délivre un titre de séjour

(temporaire) devrait opter pour la délivrance d'un titre de séjour

(provisoire) qui ne soit pas équivalent à un visa Schengen de court

séjour », souligne timidement la Commission. Sans trop se

mouiller, celle-ci considère que « les États membres devraient

informer les titulaires de ces documents, d'une façon appropriée et

efficace, des conditions auxquelles ils peuvent (ou ne peuvent pas)

voyager dans l'espace Schengen ». L'année dernière, alors que

des migrants affluaient en provenance de Tunisie ou de Libye sur l'île

de Lampedusa, l'Italie leur aurait accordé des visas avec une certaine

légèreté, les autorisant à traverser les Alpes en toute légalité...

La Grèce inquiète

Aux frontières extérieures de l'espace Schengen, la pression

« se concentre sur un nombre limité de points sensibles, en

particulier l'axe de la Méditerranée orientale qui passe par la Turquie

et la Grèce », souligne la Commission. Au cours du dernier

trimestre de 2011, près de 30 000 franchissements irréguliers

ont été repérés aux frontières extérieures, dont environ 75 %

sur cet axe. « À la suite des graves insuffisances identifiées

en Grèce, la Commission considère que les efforts fournis, notamment en

ce qui concerne le contrôle des frontières terrestres et maritimes

extérieures, doivent rester une priorité. » En janvier

dernier, le Sénat s'était alarmé de la situation, déplorant que

l'accord de réadmission entre la Turquie et la Grèce ne soit pas mis en

œuvre en raison de la persistance du conflit chypriote. « Or,

si la plupart de ces migrants sont appréhendés, les conditions de

rétention en Grèce sont tellement mauvaises, les procédures de

traitement des demandes d'asile et de refoulement si insatisfaisantes,

que ces personnes doivent être relâchées. » Elles

seraient souvent appréhendées à nouveau dans le cadre d'une

opération organisée par Frontex à un stade ultérieur de leur parcours,

généralement dans les Balkans.

Les déboires politico-financiers rencontrés par Athènes

n'invitent guère à l'optimisme. « Plusieurs pays prépareraient

la réintroduction des contrôles aux frontières dans le cas d'une

situation d'urgence en Grèce », rapporte le site Internet

Presseurop, citant un quotidien autrichien. « Rappelant le

cadre juridique des accords de Schengen, le Standard

précise que "contrairement à la très débattue sortie de la zone euro

[...], la fermeture des frontières avec la Grèce par ses partenaires ne

poserait pas de problèmes". » Qu'importe la légalité de telles

mesures au regard du droit européen : nécessité fait loi.

Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent

7 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

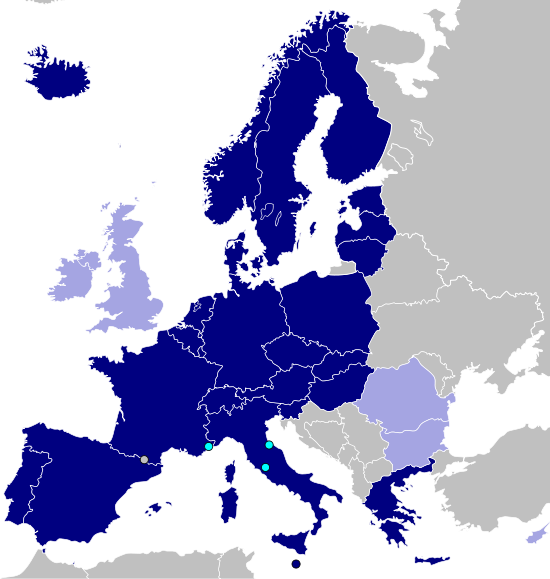

Aveugle aux spécificités de l'Outre-mer, l'Union européenne

freinerait le développement de la pêche locale, en dépit de ressources

halieutiques souvent abondantes.

Tandis que l'Union européenne planche sur la réforme de la

Politique commune de la pêche (PCP), trois parlementaires l'appellent à

prendre en compte les spécificités des régions ultrapériphériques

françaises. Maurice Antiste et Serge Larcher, sénateurs de Martinique

apparentés socialistes, et Charles Revet, sénateur UMP de

Seine-et-Marne, ont déposé en ce sens une proposition de résolution

enregistrée le 31 mai à la présidence de la Chambre haute.

« La pêche ultramarine représente une part très importante de

la pêche française », soulignent-ils dans l'exposé des motifs.

« On comptait ainsi en 2009 près de 2 500 navires de

pêche dans les quatre DOM, contre moins de 5 000 en France

hexagonale. [...] Les DOM représentent près de 35 % de la

flotte artisanale française et 20 % des effectifs de

marins-pêcheurs au niveau national. » Hélas, Bruxelles se

montrerait « aveugle aux réalités de la pêche ultramarine

française ». Les règles de gestion de la ressource, qui

constituent le cœur de la PCP, seraient « pensées par et pour

l'Europe continentale », déplorent les sénateurs.

L'application aux DOM de l'interdiction des aides à la construction de

navires constituerait « l'illustration la plus

préoccupante » du phénomène. La situation apparaît d'autant

plus regrettable que la flotte ultramarine serait « artisanale

et vétuste », alors que l'Outre-mer disposerait

« d'atouts indéniables, au premier rang desquels des

ressources halieutiques relativement abondantes et bien souvent

sous-exploitées ».

Faire entendre sa voix

En cause, également, les politiques commerciale et de

développement, en vertu desquelles l'UE conclut des accords de

libre-échange avec certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique (ACP). « Il est incompréhensible que l'UE encourage

le développement de la pêche dans des pays potentiellement concurrents,

tout en privant la pêche des RUP [régions ultrapériphériques] d'un

soutien équivalent », dénoncent MM. Antiste, Larcher

et Revet. Par rapport à leurs concurrents régionaux, les pêcheurs

réunionnais devraient supporter des coûts de production et de

commercialisation quatre à cinq fois supérieurs. Dans ces conditions,

il apparaît « nécessaire que la voix de l'Outre-mer puisse se

faire entendre au niveau européen en matière de pêche ». Or,

« aucune instance de dialogue ne permet [...] aux DOM de

s'exprimer au sein de l'UE sur le sujet ». À la différence des

autres régions ultrapériphériques de l'Union européenne, situées dans

les eaux occidentales, les départements français d'outre-mer ne

seraient représentés dans aucun comité consultatif régional (CCR).

« Comme le demandent les professionnels et le gouvernement

français, il est donc important qu'un CCR spécifique aux RUP soit mis

en place », martèlent les sénateurs. Affaire à suivre.

Publié dans Europe, Outre-mer | Pas de commentaire | Lien permanent

7 juin 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Petite pique en direction de François Hollande, thuriféraire

des eurobonds.

D'une pauvreté affligeante, les premières conférences de

presse du président Hollande lassent davantage que celles de son

prédécesseur, qui ne ménageait pas nos confrères, mais savait ponctuer

ses interventions de quelques touches d'humour.

Le 23 mai, le nouvel hôte de l'Élysée s'est fendu

d'une question qui se voulait rhétorique : « Est-il

acceptable que certaines dettes souveraines pour être financées soient

obligées de consentir des taux d'intérêts à plus de 6 % et que

d'autres pays [puissent] accéder à des financements à des taux

d'intérêts voisins de zéro dans la même Union monétaire,

budgétaire ? » Or, si l'Union monétaire constitue une

réalité, certes chaotique, l'union budgétaire demeure un fantasme.

Lequel se réaliserait à la faveur d'une mutualisation des emprunts

obligataires promue par François Hollande. En Europe comme en France,

sans doute s'agit-il de faire payer les riches – comprenez l'Allemagne.

On imagine avec quelle facilité celle-ci va se laisser

convaincre : la fourmi n'est pas prêteuse... Autant parasiter

ouvertement les sommets internationaux !

Dans un accès de magnanimité, Berlin semble enclin à inscrire

aux calendes grecques l'introduction des "eurobonds". On attend avec

impatience les conclusions du prochain Conseil européen, dont le chef

de l'État se gargarisera vraisemblablement comme il fit de celles du

G8, après y avoir glissé une coquille vide – en l'occurrence, le mot

"croissance". « Je considère que le mandat que j'avais reçu du

peuple français a été, dans un premier temps, déjà honoré »,

a-t-il déclaré, fort de son succès diplomatique. Rien de plus

"normal" !

Publié dans Europe, Politique | Pas de commentaire | Lien permanent

21 mai 2012

Article publié dans L'Action Française 2000

Au milieu du village global, un pays résiste, encore et

toujours, aux canons de la mondialisation promus par les artisans de la

gouvernance planétaire...

À la faveur de l'élection présidentielle, la France aurait

« réaffirmé sa profonde vocation républicaine, qui fait primer

la volonté politique sur la fatalité des marchés, la sensibilité

sociale sur les recettes financières, et la justice et la solidarité

sur l'exclusion », selon Hugo Chavez. S'agit-il d'un soutien

de poids pour François Hollande ? Affaibli par la maladie,

bientôt sur le départ, le président du Vénézuela s'est fait voler la

vedette, sur la scène latino-américaine, par son homologue argentin,

Cristina Kirchner.

Repsol exproprié

Celle-ci s'attire les éloges des pourfendeurs de la

mondialisation, tel Aymeric Chauprade : « l'Argentine

[...] apporte au monde une preuve supplémentaire que la voie du

redressement et de la liberté des peuples passe par l'indépendance

nationale et la rupture » avec le FMI, la Banque mondiale,

l'Union européenne, etc., a-t-il écrit sur son

blog. Il y a dix ans, déjà, Buenos Aires s'était distingué en cessant

de rembourser quelque 100 milliards de dollars de dette

extérieure. Aujourd'hui, il pratique « un protectionnisme

décomplexé », comme le relevaient, début mars, nos confrères

de La Tribune. De fait, « pour exporter en Argentine,

on doit s'engager à importer des produits argentins ou à investir dans

le pays pour ne pas risquer de voir ses produits bloqués aux douanes.

Parmi les cas les plus connus, le constructeur automobile allemand

Porsche a dû en 2011 s'engager à acheter du vin et de l'huile d'olive

argentins pour faire entrer une centaine de véhicules. Le fabricant

canadien Blackberry a dû, lui, annoncer l'ouverture d'une unité de

production en Terre de Feu (sud) pour continuer à vendre ses

portables. » Cependant, « en janvier, lassée des

retards provoqués par les nouveaux contrôles, le constructeur

automobile Fiat a arrêté son usine de Ferreyra (Cordoba, centre)

pendant 48 heures. Un avertissement pour le

gouvernement. »

Celui-ci ne semble pas se laisser démonter, comme en témoigne

la nationalisation de la société pétrolière YPF, aux dépens du groupe

espagnol Repsol... et dont pourrait profiter Total, qui en était déjà

un partenaire habituel. Scandalisés, le Washington Post

et le Wall Street Journal ont appelé à exclure

l'Argentine du G20, où son voisin chilien mériterait de lui succéder.

En réaction, le gouvernement espagnol a annoncé une limitation des

importations de biodiesel argentin. Mais selon l'analyse du Fauteuil de

Colbert, publiée par l'Alliance géostratégique (AGS), « il va

sans dire que Madrid est quelque peu démunie dans cette crise. La

Commission européenne a beau dire que... la Commission européenne ne

peut rassembler ni coalition, ni moyens de coercitions pour soutenir

l'Espagne. Cerise sur le gâteau, le nouveau gouvernement de Mario Rajoy

prend à peine ses marques dans une Espagne exsangue, et la contestation

sociale gronde. »

Les Malouines

Cela étant, poursuit l'auteur, « il y a [...],

forcément, quelques probabilités que la crise argentino-espagnole ne

vienne heurter le conflit anglo-argentin ». Voilà tout juste

trente ans se déroulait la guerre des Malouines. Depuis, le différend

opposant Londres et Buenos Aires ne s'est jamais dissipé. Les tensions

se sont même ravivées à l'approche de cet anniversaire, puisque les

navires battant le pavillon de l'archipel ne sont plus autorisés à

accoster dans les ports argentins... Dans cette affaire,

Mme Kirchner bénéficie d'ailleurs du soutien de la Bolivie, du

Brésil, du Chili et de l'Uruguay.

Ces deux crises, avec l'Espagne d'une part, le Royaume-Uni

d'autre part, « gravitent autour de la question des richesses

pétrolières qui gisent au large des côtes du Brésil et de l'Argentine -

et en Guyane », explique le Fauteuil de Colbert.

« Sous cet angle, il est moins certain que l'action argentine

actuelle ne vise qu'à détendre les cours actuels de l'or noir sur le

marché argentin. Cette action n'a-t-elle pas quelques visées à plus

long terme ? » L'auteur relève encore « des

enjeux de puissance car les richesses pétrolières brésiliennes

permettrait à Brasilia de produire plus d'or noir que BP ou

Exxon ». Quoi qu'il en soit, conclut-il, « il est

possible de se demander si Buenos Aires peut faire face à deux crises

sérieuses avec deux pays ayant des intérêts voisins dans les deux

conflits ».

Publié dans Économie et Industrie, Monde, Mondialisation | Pas de commentaire | Lien permanent