4 février 2011

Article publié dans L'Action Française 2000

Actualité de la défense européenne.

Alain Juppé s'est rendu à Bruxelles le 27 janvier. Ce

faisant, conformément aux priorités qu'il avait exposées en présentant

ses vœux au personnel de la Défense, le ministre entendait

« redonner des couleurs à l'Europe de la Défense ».

Laquelle, dans son acception la plus stricte (autrement dit, dans le

cadre de l'Union européenne), semblait boudée par Paris, en pleine

idylle avec Londres.

Reprenant le refrain des gaullistes plus ou moins reconvertis

dans la quête d'une Europe puissance, Alain Juppé a martelé que le

Vieux Continent « ne [pouvait] prétendre à un rôle au niveau

international [s'il n'était] pas en capacité d'assurer sa sécurité de

manière autonome ». Incantation somme toute gratuite, que

seule la crise finira, peut-être, par enraciner dans quelque timide

réalité.

À la faveur des restrictions budgétaires, en effet, la

"mutualisation" est dans toutes les bouches, sinon dans tous les

esprits. Mais l'Allemagne vient de renoncer à treize des

cinquante-trois Airbus A400M qu'elle avait commandés. Quant aux

Suédois, « ils achètent US et font la nique à l'hélicoptère

européen » selon le constat de notre confrère Nicolas

Gros-Verheyde, visiblement désabusé.

Réunis à Bruxelles le 31 janvier, les ministres de la

Défense de l'Union européenne ont adopté des conclusions sur la

Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), réduites à trois

paragraphes – ce qui nous épargnera, pour une fois, le verbiage inutile

propre à ces documents. Ils invitent Mme Catherine Ashton,

Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de

sécurité, à plancher sur les axes de travail que lui avaient soumis la

France, l'Allemagne et la Pologne (le triangle de Weimar) en décembre

dernier : renforcement des capacités industrielles ;

amélioration de la coopération UE-Otan, plombée par le différend

opposant Chypre et la Turquie ; mise en place de capacités

permanentes de planification et de conduite des opérations, à défaut

d'un véritable état-major, récusé par les Britanniques ;

élargissement des missions potentielles des groupements tactiques, qui

pourraient intervenir pour des opérations humanitaires – ce qui leur

donnerait, certes, un semblant d'utilité.

En définitive, l'adoption d'un accord-cadre avec le Monténégro

apparaît comme le seule avancée tangible réalisée par la PSDC en ce

début d'année.

Publié dans Défense, Europe | 1 Commentaire

4 février 2011

Article publié dans L'Action Française 2000

L'Outre-mer s'inquiète des accords commerciaux négociés par

l'Union européenne.

Dans une proposition de résolution, les sénateurs Serge

Larcher (apparenté au groupe socialiste) et Éric Doligé (UMP) réclament

des compensations censées « préserver la fragile production

agricole » des régions ultra-périphériques (RUP). En

cause : un accord avec les pays andins et l'Amérique centrale,

qui devrait être ratifié cette année.

Selon les parlementaires, l'Union aurait obtenu « des

avancées majeures, à savoir la fin des barrières douanières pour ses

industries, surtout l'automobile, et un meilleur accès aux marchés

péruvien et colombien des vins et spiritueux et des produits

laitiers ». En contrepartie, expliquent-ils, « les

deux États andins ont obtenu pour leur part une amélioration du

potentiel d'exportation de bananes, de sucre, de rhum et d'autres

produits agricoles ». Or, « l'économie agricole des

RUP françaises est extrêmement dépendante de ces productions ».

D'ores et déjà, le Parlement européen annonce la fin de la

"guerre des bananes" : « L'Union européenne mettra

progressivement un terme au traitement préférentiel dont bénéficient

les exportateurs de bananes des États d'Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique (ACP) », explique-t-il dans un communiqué.

« En échange, les pays d'Amérique latine ont accepté de mettre

fin aux litiges en suspens introduits à l'encontre de l'UE auprès de

l'OMC et ne tenteront pas d'obtenir des réductions tarifaires

supplémentaires sur les bananes dans le cadre du cycle de

Doha. »

Reste à préciser les dispositions qui viendront en aide aux

producteurs des régions ultra-périphériques. En la matière, le

rapporteur désigné par l'assemblée, l'Italienne Francesca Balzani, juge

insuffisantes les propositions de la Commission. Laquelle est appelée,

par une commission parlementaire, « à présenter, dans les

meilleurs délais, une étude d'impact sur les effets de l'accord pour

les producteurs de bananes des pays en développement et des régions

ultra-périphériques ». Mieux vaut tard que jamais.

Publié dans Europe, Outre-mer | Pas de commentaires

4 février 2011

Article publié dans L'Action Française 2000

Le mois dernier, la France a fait l'objet de deux remontrances

publiques émanant de la Commission européenne.

En cause : d'une part, le projet d'aide fiscale aux

assureurs gérant des contrats "solidaires et responsables", où l'état

de santé ne devait pas interférer avec le montant de la

prime ; d'autre part, le régime de TVA proposé aux agences de

voyages, autorisées à s'échanger des forfaits où le même taux pouvait

s'appliquer à tous les services inclus, quelle que soit la nationalité

du prestataire.

Publié dans Europe | Pas de commentaires

4 février 2011

Article publié dans L'Action Française 2000

Le volontarisme présidentiel pointe la spéculation.

S'il a ajouté l'« humilité » à

l'« ambition », lors de sa conférence de presse du

24 janvier, le président de la République n'en continue pas

moins de cultiver son "volontarisme". Dans son collimateur apparaît

désormais la spéculation sur les matières premières. Un nouveau bouc

émissaire aux yeux de moult observateurs, pour qui les prix sont

déterminés, en premier lieu, par l'équilibre de l'offre et de la

demande.

C'est l'occasion d'une nouvelle polémique entre Paris et

Bruxelles. Dans un rapport dont la publication a été différée, la

Commission européenne ne relevait « aucun élément

probant » attestant « d'un lien de

causalité entre les marchés des dérivés et la volatilité excessive et

la hausse des prix sur les marchés physiques » (La Tribune,

26/01/2011). Un constat balayé avec ironie par Nicolas Sarkozy, dont la

quête de transparence – gage de prévisibilité –

s'avère plus consensuelle.

Quant au secrétaire général de l'OCDE, le Mexicain Angel

Gurría, s'il a salué « la décision du gouvernement français de

faire de l'instabilité des prix [un] des axes prioritaires de sa

présidence du G20 », il annonce également que « dans

l'avenir, les échanges revêtiront une importance croissante pour la

sécurité alimentaire », les marchés les plus actifs étant

jugés moins volatiles. « Pour toutes ces raisons, poursuit-il,

il est essentiel que les négociations de Doha menées dans le cadre de

l'OMC aboutissent. » Les pourfendeurs du libre-échangisme sont

prévenus.

Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires

20 janvier 2011

Article publié dans L'Action Française 2000

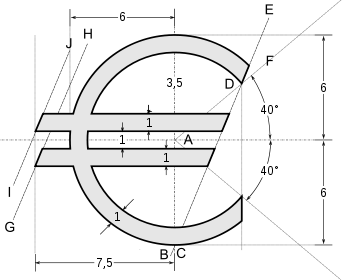

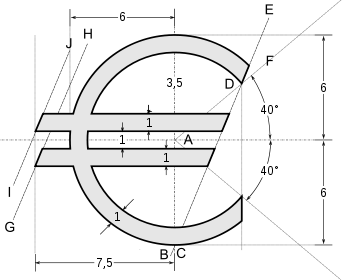

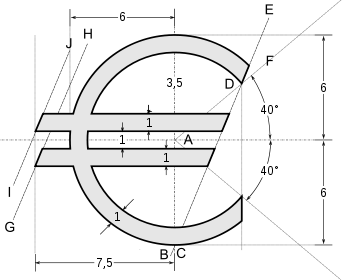

Malmenée par la crise des dettes souveraines, la monnaie

unique suscite des prises de positions ambiguës, où s'entremêlent

parfois les arguments chers à chacun des "camps" souverainiste et

européiste.

28 % des Français souhaiteraient en finir avec

l'euro, selon un sondage Ifop réalisé pour France Soir

les 5 et 6 janvier. Bien que cette proportion soit en recul

par rapport à novembre, un tabou a manifestement été brisé. Emmanuel

Todd s'en félicite : « L'acquis du dernier trimestre

de 2010, c'est qu'on est arrivé au bout de la croyance en l'euro comme

horizon spécifique pour l'Europe », a-t-il déclaré, pariant

sur la disparition de la monnaie unique sous sa forme actuelle d'ici la

fin de l'année (Le Soir, 04/01/2010).

Deux opposants résignés

Sur la rive droite du souverainisme, Nicolas Dupont-Aignan

s'en donne à cœur joie ; à gauche, en revanche, Jean-Pierre

Chevènement se montre timoré : « Je ne propose pas de

sauter par le hublot », a-t-il expliqué (France Inter,

06/01/2010). Rendant hommage à Philippe Séguin, Henri Guaino a tenu un

discours similaire, soutenant que ce dernier « avait tout

anticipé, tout prévu, et notamment qu'une fois que ce serait fait, il

serait impossible de revenir en arrière » (Les Échos,

06/01/2011). Selon le "conseiller spécial" de Nicolas Sarkozy, en

effet, « sortir de l'euro aurait un coût colossal ».

Allusion, peut-être, au renchérissement de la dette – libellée en euros

– qui résulterait de l'adoption d'une monnaie dévaluée.

Quoi qu'il en soit, selon la "vulgate médiatique" dont le

président de la République se fait ici l'apôtre, « on ne peut

avoir une même monnaie et partager des stratégies économiques

différentes », ni « parler convergence économique

sans convergence des systèmes fiscaux » (Euractiv,

13/01/2010). Outre les souverainistes, des libéraux contestent cette

"surenchère européiste", tel Alain Madelin, pour qui « de

telles propositions, si elles étaient suivies, conduiraient assurément

à l'explosion et de l'euro et de l'Europe ». « Il est

chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des

transferts financiers massifs pour compenser les différences de

compétitivité », proclame l'ancien ministre de l'Économie.

« Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la solidarité

par l'émission d'obligations européennes communes. » Quant au

projet d'harmoniser les politiques fiscales et sociales « au

travers d'un gouvernement économique », il se heurte, selon

lui, « tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la

zone euro qu'à la nécessité de faciliter les ajustements des

différences nationales par des variations relatives de prix et des

politiques budgétaires autonomes ».

Flatter l'opinion

De son côté, le Premier ministre cultive l'ambiguïté, arguant

de son passé eurosceptique pour légitimer son discours :

« N'ayant pas voté pour le traité de Maastricht, je crois

[...] ne pas pouvoir être suspecté de dogmatisme en la

matière », a-t-il déclaré en présentant ses vœux à la presse.

« Cette crise n'est pas la crise de l'euro », a-t-il

assuré, prenant le contre-pied d'Alain Bournazel (suivre ce

lien). « C'est avant tout la crise de pays qui ont

été affaiblis par la récession économique qui a révélé et qui a

amplifié les lacunes de leurs modèles de croissance. »

François Fillon en viendra-t-il à fustiger l'État-providence ?

Pour l'heure, cet écho à la campagne de Maastricht semble

participer d'un positionnement plus général de l'exécutif, soucieux,

sans doute, de flatter une opinion publique critique à l'égard du

"machin européen", mais soumis, également, à la pression des

circonstances, les périodes de crise soulignant, inévitablement, la

faiblesse des mécanismes communautaires. « Si la volonté

politique [...] est bien présente, "l'esprit européen" ne l'est

toujours pas », déplorait récemment notre confrère Éric Le

Boucher (Les Échos, 14/01/11). Sont-ils

seulement compatibles ?

Publié dans Économie et Industrie, Europe | 1 Commentaire

14 janvier 2011

Comment les obligations d'État sont-elles placées sur les

marchés financiers ? Isabelle Couet lève le voile

sur des procédures méconnues. Extraits d'un

article publié par Les Échos le

13 janvier 2010.

Les États ne sont pas des émetteurs comme les autres. [...]

Ils ont donc instauré une procédure spécifique pour placer leurs titres

auprès des investisseurs du monde entier : l'"adjudication".

C'est « une enchère auprès des banques partenaires »,

résume l'Agence France Trésor (AFT), en charge des émissions pour le

gouvernement français. Les agences de la dette ou Trésors nationaux se

constituent un réseau d'intermédiaires, aussi appelés spécialistes en

valeurs du Trésor (SVT), qui participent aux enchères de titres d'État

pour eux-mêmes et leurs clients. Ils sont les seuls habilités à le

faire.

L'AFT compte vingt banques partenaires. « Pour

garantir la sécurité des adjudications, les SVT sont contraints

d'acquérir un montant minimal de 2 % sur chaque souche

obligataire et sur chaque adjudication », expliquait Philippe

Mills, le patron de l'agence, lors d'une audition à l'Assemblée, en

septembre. En d'autres termes, il y a toujours des acheteurs aux

enchères. [...] Si ce système garantit une demande, il n'empêche pas

les taux de grimper pour l'État émetteur si la situation devient plus

tendue. Les banques partenaires exigent des rendements plus élevés pour

acheter les titres.

Les États ont aussi parfois recours à la syndication, comme

les entreprises. Un petit groupe de banques (le syndicat) est mandaté

pour organiser une vente aux investisseurs via un

carnet d'ordres (dans lequel chacun inscrit la quantité voulue et les

prix qu'il offre). Ce système est beaucoup moins utilisé et n'est pas

annoncé publiquement à l'avance, contrairement aux adjudications, qui

ont lieu selon un calendrier prédéterminé.

Les syndications sont privilégiées pour le lancement de

nouveaux titres, par exemple ceux de la Commission européenne pour le

sauvetage de l'Irlande, de nouvelles maturités, etc. Elles sont aussi

nécessaires quand les tensions atteignent des niveaux insoutenables sur

les marchés et que chaque levée de dette doit se préparer avec l'appui

de tous les investisseurs, et pas seulement les banques partenaires. Ce

système est jugé plus révélateur de l'appétit réel des investisseurs,

car le carnet d'ordres est dévoilé. C'est pourquoi, la prochaine

syndication d'un État de la zone euro sera surveillée de très près.

Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires

12 janvier 2011

Intervenant dans la "bataille de l'euro", Alain Madelin se distingue en

fustigeant les velléités fédéralistes dont s'honorent moult défenseurs

de la monnaie unique.

« L'euro a-t-il besoin de plus de

fédéralisme budgétaire et fiscal pour survivre à la

crise ? » Certainement pas aux yeux d'Alain Madelin.

Dans une

tribune publiée le mois dernier (en décembre 2010), l'ancien

ministre de l'Économie conteste vigoureusement les poncifs

européistes : « Plutôt qu'à des surenchères

ultra-irréalistes voire dangereuses, nous ferions mieux de revenir aux

fondamentaux », affirme-t-il : « une stricte

discipline budgétaire et une plus grande flexibilité économique,

assorties d'une police indépendante ».

« Le problème originel de l'euro, c'est

l'hétérogénéité des pays qui l'ont adopté », explique Alain

Madelin. De fait, « nos vieux pays européens ne peuvent guère

être comparés aux États américains de par leurs langues, leurs

cultures, leurs modèles sociaux et familiaux, leurs structures

économiques et démographiques, leurs choix collectifs, leurs niveaux de

dépenses publiques... » Cependant, poursuit-il, « une

telle diversité ne fait pas obstacle à l'adoption d'une même monnaie en

l'absence de véritable État fédéral. L'étalon or hier, le franc CFA ou

le dollar de Hong Kong aujourd'hui montrent que des liens monétaires

fixes peuvent unir des pays fort différents sans besoin d'un

gouvernement commun. » Mais « la solidarité au sein

de l'Europe n'a rien de comparable avec celle qui permet la coexistence

dans une même nation de l'ile-de-France et la Guadeloupe, de l'Italie

du Nord et du Mezzogiorno ou celle qui unit les États américains. Une

solidarité d'ailleurs complétée par la mobilité interne de la

population facilitée par l'usage d'une même langue. »

En conséquence, affirme Alain Madelin, « il est

chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des

transferts financiers massifs pour compenser les différences de

compétitivité. Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la

solidarité par l'émission d'obligations européennes communes. [...]

Quant à l'idée d'harmoniser [...] les politiques fiscales et sociales

au travers d'un gouvernement économique, il est clair qu'elle se heurte

tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la zone euro qu'à

la nécessité de faciliter les ajustements des différences nationales

par des variations relatives de prix et des politiques budgétaires

autonomes. »

Et Madelin de conclure que « de telles propositions,

si elles étaient suivies, conduiraient assurément à l'explosion et de

l'euro et de l'Europe ».

Publié dans Économie et Industrie, Europe | Pas de commentaires

9 janvier 2011

Commentaire du rapport sur la gouvernance économique

européenne remis au président de la République jeudi dernier,

6 janvier 2011.

À la demande du président de la République, « un

chemin pour un "pilotage économique européen" » a été tracé

par Constance Le Grip et Henri Plagnol, respectivement député

au Parlement européen et député du Val-de-Marne. Leur

rapport reprend moult propositions ouvertement soutenues par

Paris, sinon d'ores et déjà mises en œuvre par l'Union ou ses États

membres. En marge des banalités, on relève un appel à développer les

capacités d'emprunt de Bruxelles, un plaidoyer en faveur d'une gestion

commune des dettes souveraines, et la volonté de réviser en profondeur

le budget communautaire.

Tétanisés par « une montée inquiétante [...] des

mouvements populistes et nationalistes dans l'ensemble de

l'Union », les rapporteurs préviennent « que le

gouvernement économique européen n'est pas le cheval de Troie du

fédéralisme ». « Au cœur de notre

problématique », expliquent-ils, « il y a la défiance

des peuples et des États vis-à-vis de l'Union ». Arguant de

« la complexité institutionnelle de l'Union » (qui

s'avère davantage affectée par son originalité en réalité), ils

martèlent que « seul le Conseil européen constitué des chefs

d'État et de gouvernement peut impulser une dynamique

efficace ». Considérant que « l'Union n'a de raison

d'être que si les États membres ont des intérêts communs à défendre

dans la nouvelle donne mondiale », ils proclament que

« c'est évidemment le Conseil européen qui est la seule

instance légitime pour définir ces intérêts et décider de la meilleure

stratégie pour les promouvoir » - cela en dépit des traités

selon lesquels « la Commission promeut l'intérêt général de

l'Union et prend les initiatives appropriés à cette fin ».

L'implication de la Commission est contestée jusque dans ses missions

les plus traditionnelles : ainsi les rapporteurs

préféreraient-ils confier à un "Conseil des sages", créé à cet effet,

la surveillance des écarts de compétitivité et la responsabilité

d'identifier « des seuils de divergence acceptables ou non en

matière salariale ou sociale ».

S'agit-il d'un tournant ? Pas vraiment. Comme le

rappellent Constance Le Grip et Henri Plagnol, « sous la

pression de la crise, la répartition des rôles a [...]

changé ». Sans doute la personnalité des dirigeants européens

et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ont-ils également

contribué à renforcer le poids du Conseil européen. En pleine

controverse autour des Roms, alors qu'il était encore secrétaire d'État

en charge des Affaires européennes, Pierre Lellouche aurait tenté de

justifier, auprès

de notre confrère Jean Quatremer, la défiance de Paris à

l'égard de l'Europe communautaire. L'Élysée ayant commandité ce

rapport, celle-ci se trouverait-elle délibérément confirmée ?

Publié dans Europe | Pas de commentaires

7 janvier 2011

Bruxelles affiche de timides velléités protectionnistes.

« Il convient [...] de protéger notre propriété

intellectuelle et nos marchés des biens non conformes à nos règles en

matière de protection des consommateurs », a affirmé l'Italien

Antonio Tajani commissaire européen en charge de l'Industrie et de

l'Entreprenariat, dans un

discours diffusé, cette fois-ci, par le service de presse de

Bruxelles.

« Je suis également en train d'envisager

l'opportunité de prendre des initiatives pour protéger nos actifs

stratégiques », a-t-il déclaré, évoquant l'autonomie spatiale,

les terres rares (dont

la Chine a décidé de réduire les exportations), et la

conservation des savoir-faire technologiques.

« Il nous faut prendre acte du fait que les marchés

sont devenus mondiaux, avec des chaînes de valeur disséminées autour du

globe », a-t-il encore observé. Arguant de ce constat

inévitable, il s'est dit « convaincu qu'il n'est plus possible

de réfléchir en termes de marchés nationaux et de politiques

économiques nationales ». Sur ce point au moins, sans doute y

a-t-il matière à discussion !

Publié dans Europe | Pas de commentaires

6 janvier 2011

Timide immixtion dans le domaine financier.

Dans une tribune publiée par L'Action

Française 2000, Jean-Claude Martinez appelle au

non-remboursement des dettes publiques « Les États ont [...]

le choix », affirme-t-il : « ou faire payer

des millions de femmes et d'hommes, en leur enlevant le nécessaire

vital, ou faire payer quelques milliers de traders,

de banquiers, de financiers, en diminuant les moyens de leur luxe

outrancier ».

Vision manichéenne, sinon simpliste, que l'auteur semble

lui-même démentir quand il observe que « les

créanciers prêteurs des États ne sont plus des banquiers

lombards ou des Templiers bien identifiés ». Les acteurs

intervenant sur les marchés financiers n'étant pas des

individus mais des personnes morales, cela rend peu opérantes les

accusations de cupidité, et pour le moins légère la mise en cause d'une

caste de privilégiés.

« Banques, fonds de pension, compagnies d'assurance,

institutions financières ne sont pas de simples prêteurs, mais des

concurrents, voire des adversaires des États, qui règnent déjà en

maîtres sur les marchés mondialisés, en n'obéissant à aucun

droit », écrit encore le professeur Martinez, que nous

soupçonnons de forcer le trait. Quid des règles prudentielles, en vertu

desquelles les banques fuient les obligations d'État les moins bien

notées, alimentant de facto la crise des

dettes souveraines ? Les marchés ont bon dos ! Plutôt

que de désigner un bouc émissaire, nous voudrions décrypter leur

fonctionnement. Peut-être quelques lecteurs pourront-il nous y

aider ! 😉

Publié dans Économie et Industrie | 2 Commentaires